Взаимная грызня — национальная черта татар?

«Татар башын татар ашар», или Исторические аналогии к ситуации вокруг Института Марджани

Доносы, взаимные обвинения, подсиживания, интриги — такими методами «работы» друг с другом отличались некоторые татары в разные времена. И представители этого народа нередко сами разрушали то, что строилось с большим трудом, отмечает казанский историк Лилия Габдрафикова, реагируя на дискуссии, которые развернулись вокруг слухов о реорганизации Института истории им. Ш. Марджани. В колонке, написанной для «Реального времени», она приводит примеры, как до революции известные деятели, которые ныне считаются цветом татарской нации, «подъедали» друг друга — как публично, так и исподтишка.

Мин сине поддерживать итәм?

В ходе интернет-полемики вокруг Института истории им. Ш. Марджани АН РТ частенько звучит татарская народная пословица «Татар башын татар ашар». Дословный перевод — «голову татарина съест сам татарин», т.е. во всех спорных и сложных ситуациях, когда обычно наблюдается солидарность соплеменников, у татар все ровно наоборот. Конечно, это абсолютизированный вывод, который ни в коей мере не отражает всю суть татарской нации. Однако вполне верно подмеченная характеристика некоторой особенности татарского менталитета.

Ведь если призадуматься, в татарском языке нет даже точного перевода обыкновенного слова «поддержка». Конечно, мне тут же скажут, а как же «ярдәм». Но это ведь обычная «помощь». Помогают старикам, помогают по хозяйству… А вот поддерживают равноправного субъекта общения, его начинания, взгляды, общественные деяния. Но когда встречаются два сильных татарина, всегда ли готовы они идти одной дорогой? Неужели это означает, что татары совсем не поддерживают друг друга? За примерами далеко ходить не надо — всего сто лет назад было примерно то же самое: полемики в прессе, интриги… великая татарская энергия привычно крушила свое, родное.

Как татары открывали и закрывали свои общества

С конца ХIХ века по всей Российской империи в татарских уголках начали открываться Мусульманские благотворительные общества, а потом и просветительские организации. Благое дело с одной стороны. Хотели помочь беднякам, открыть приюты, новые школы, библиотеки, назначить стипендии нуждающимся учащимся и т.д. С другой, уже в начале ХХ века эти же общества один за другим стали закрываться. То в Астрахани, то в Самаре, то в Троицке… Эти процессы можно списать на происки царской администрации, которая давила на несчастных «инородцев», на обвинения «бедных татар» в панисламизме и т.д.

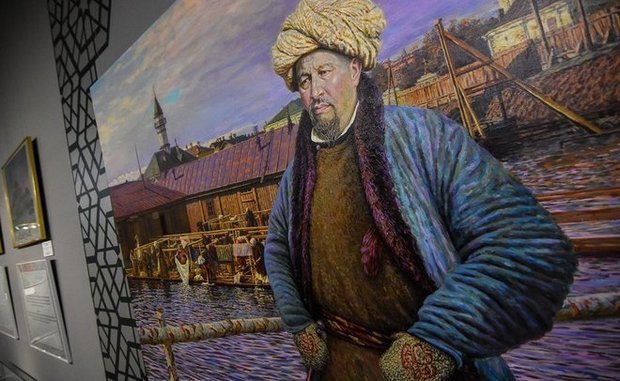

Но не стоит забывать о том, что с доносами на своих соплеменников в органы власти обращались свои же, родимые татары. По сути таким образом решались межличностные конфликты внутри конкретной махалли, когда стареющему мулле не нравились действия молодого учителя. Или, наоборот, прогрессивный имам не захотел подчиняться купцу-благотворителю, который до этого держал в руках всю общину (известный случай с Шигабутдином Марджани и купцом Юнусовым).

Стандартная схема устранения конкурентов в ХIХ веке

Сколько было таких примеров, когда таких мулл, как и имама Шигабутдина Марджани в свое время, пытались отстранить от дел, ссылаясь на то, что совершил обряд никаха с несовершеннолетней невестой? Как будто родители невесты до этого не знали возраст дочери и спохватились только после бракосочетания, а то и через несколько лет, когда внуки уже появились. А вот именно так устранил Юнусов в свое время Марджани, но знаменитый богослов все же остался в Казани.

Слишком велика была цена его потери — медресе «Марджания», колыбель будущего обновленческого движения, или джадидизма. Ибрагим Юнусов, конечно же, был выдающимся предпринимателем, не жалел средств на благотворительность и много сделал хорошего во благо Казани (открыл приют, построил мечеть и т.д.), но не всегда улавливал интеллектуальные тренды времени.

Русскоязычные татары vs татароязычные татары

Сегодня, спустя сто лет, для нас все национальные деятели, писатели, артисты — одна плеяда великих татар. Поэтому выглядит какой-то невообразимой глупостью обвинения Фатиха Амирхана и его компании (в том числе Габдуллы Тукая) в «недотатарскости» выдающегося татарского общественного деятеля, адвоката Саидгарея Алкина. А все потому, что сын казанского полицейского, дворянин Саидгарей получил блестящее образование в русской гимназии, Казанском университете и говорил по-татарски с «русским акцентом». Писатели, вроде Ф. Амирхана и Г. Ибрагимова, всю жизнь лелеявшие мечту об университетском образовании, не упускали случая подчеркнуть ошибки в татарской речи Саидгарея Алкина.

Но «русский акцент» татарского адвоката не помешал ему защищать татар в многочисленных судебных процессах, стать одним из создателей мусульманской партии «Иттифак-аль-Муслимин» и, самое главное, первым начать издание газеты «Казан мухбире» на татарском языке в родном городе. А еще Саидгарей Алкин много сил вложил в развитие татарского конфессионального образования, мечтал поднять медресе до уровня гимназий, вырастил в настоящем татарском духе своих детей.

В истории остались имена студентов Илиаса и Джихангира Алкиных, которые были участниками кружка «Татар учагы» в Санкт-Петербурге. Позднее Ильяс Алкин стал известным деятелем татарского национального движения, защищал Забулачную республику. Видимо, тоже, невзирая на русскоязычие, татарская идентичность взяла свое. Именно к таким личностям можно адресовать слова поэта Дэрдменда: «Татар түгел димә — башың ватармын!» («Не говори, что я не татарин, а не то разобью тебе голову»).

Корпоративные непонимания

Примеров внутрикорпоративных интриг в татарской культуре, на самом деле, масса. Создавали татарский театр два талантливых человека, два друга-татарина — Вали Муртазин-Иманский и Габдулла Кариев. Гастролировали вместе, радовались развитию театрального дела. Но, когда дела пошли в гору, Габдулла Кариев предпочел вытеснить Муртазина-Иманского из труппы, захотел единолично управлять труппой «Сайяр».

В результате Иманскому ничего не оставалось, как создать новую труппу, товарищество мусульманских актеров, все начинать с нуля. То же самое произошло и с первой татарской актрисой Сахипджамал Гиззатуллиной-Волжской, которая «вдруг» бросила родной «Сайяр» и создала труппу «Нур» в Уфе, видимо, подальше от Г. Кариева. И совершенно очевидно, что не только творческие разногласия стояли за этими процессами.

Энергия разрушения или созидания?

Любые открытые полемики и скрытые интриги в конце концов ведут к разрушению, в них нет созидания. Если брать татарский мир и культуру начала ХХ века — это при близком рассмотрении — очень хрупкая система. И татары сами часто разрушали созданное с таким трудом, беспощадно осыпая друг друга различными оскорблениями. Полемики и сведение счетов — это был излюбленный прием татарских публицистов того времени. Для этого у каждого из них существовал целый ряд псевдонимов.

Помимо язвительных Г. Тукая, Ф. Амирхана и др., публично выясняли отношения и представители старшего поколения татар: например, кади Ризаэтдин Фахретдин и купец Ахметзян Сайдашев. Впрочем, сегодня газету «Баянель-хак», издаваемую А. Сайдашевым, оценивают как достояние татарской культуры, а в начале ХХ века презрительно обзывали рекламным листком. Неужели произошла переоценка ценностей?

В 1916 году казанская татарская пресса отмечала свой юбилей — десятилетие. Газета «Казан мухбире» уже не издавалась. В полемику вступили Ахмет-Хади Максуди и Гаяз Исхаки, их публичный спор растянулся на несколько номеров газет «Йолдыз» и «Иль». Каждый хотел взять на себя лавры первопроходца, выражения особо не подбирали.

Сегодня, спустя сто лет, уже нет разницы, кто из них сделал больше для татарской культуры. Теперь все они — выдающиеся сыны татарского народа — талантливого, интеллектуального, смелого народа, но иногда слишком энергичного, который постоянно скачет вперед по воображаемой Великой Степи, иногда совсем не разбирая, к чему ведет сила номада: к разрушению или созиданию.

Справка

Лилия Рамилевна Габдрафикова — доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан. Колумнист «Реального времени».

- Окончила исторический факультет (2005) и аспирантуру (2008) Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

- Автор более 70 научных публикаций, в том числе пяти монографий.

- Ее монография «Повседневная жизнь городских татар в условиях буржуазных преобразований второй половины XIX — начала XX века» удостоена молодежной премии РТ 2015 года.

- Область научных интересов: история России конца XIX — начала XX века, история татар и Татарстана, Первая мировая война, история повседневности.