«В дневниках история не совсем та, какая нужна идеологически ангажированным людям»

Историк Миша Мельниченко — о советских фейковых дневниках, фальсификации истории и терапевтической функции мемуаров

В тяжелые времена, как показывает опыт ресурса «Прожито», люди ведут больше дневников. В годы войны, репрессий, блокады, в моменты сложных жизненных ситуаций человек обращается к дневнику как к терапевтическому инструменту, с помощью которого можно осознать происходящее. О том, почему нам хочется читать чужие дневники и как давно зародилась традиция их вести, — вторая часть интервью «Реальному времени» основателя ресурса «Прожито», историка, автора книги «Советский анекдот» Миши Мельниченко.

«Дневники дают больше ощущения жизни, чем художественные тексты»

— Миша, что, на ваш взгляд, привлекает человека в чтении чужих дневников?

— Это внутренний монолог человека, который, как кажется, чуть менее концептуализирован, чем другие тексты. Это вроде бы разговор с самим собой, который нам всем знаком. В этом есть узнавание себя. По моему опыту, у людей есть некоторая усталость от художественного текста. Меня лично утомила авторская амбиция превзойти жизнь, что-то придумать. А дневники, кажется, чуть ближе к жизни. И с ними сложно. В них много повторений, обыденности, негативных эмоций, потому что люди довольно часто склонны к написанию дневников как раз в моменты стрессовой ситуации. Поэтому сохранилось так много дневников войны. Но, тем не менее, ощущение жизни они дают большее, чем художественные тексты.

— Наверное, среди советских дневников часто попадаются такие, в которых о многом умалчивается, поскольку авторы боялись, что их будут читать.

— Есть расхожие представления, что в какие-то периоды дневники не ведут. Но при этом мне смешно, когда публикация любого фронтового дневника начинается с фразы публикатора: «Перед нами совершенно уникальный источник, потому что на фронте нельзя было вести дневники». Если смотреть по степени насыщенности материалом, то в военные годы установлен абсолютный рекорд по ведению дневников. Подневных записей в 1943 году — пиковое количество, оно превосходит во много раз показатели по многим другим годам. И в 1930-е годы нет заметного провала. Конечно, степень искренности для некоторых испуганных авторов уменьшается. Люди предпочитают о многом молчать. У нас есть советские дневники, которые ведутся десятки лет, но в них нет ни слова о политике. При этом есть дневники, в которых эта самоцензура не чувствуется. Один из самых известных бестселлеров этого жанра — дневники Шапориной, которые выходили несколько лет назад в «Новом литературном обозрении». Это женщина, которая писала обо всем, ничего не боясь. Она вела эти записи и в 1930-е годы, и во время блокады, и после. Так что очень противоречивая получается картина.

— Какие дневники вы бы посоветовали читать на вашем сайте?

— У нас есть дневник, который мы даже издали отдельным томиком. — «Дневник токаря Белоусова». Простой молодой парень, сначала токарь, потом курсант, потом красноармеец, свой дневник он заканчивает на территории Финляндии во время советско-финской войны. Любопытный текст. На сайте он дан со всеми особенностями авторской речи. Парень считал себя безграмотным и плохо образованным. Но кажется, что он просто дислексик — у него в каждом слове по четыре ошибки. Читать такой текст сложно, но увлекательно. Для книги мы язык нормализовали.

Сам я — большой поклонник Василия Трушкина, одаренного ребенка из семьи, уехавшей из Поволжья от голода и осевшей в Иркутской области в 1930-е годы. Это дневник очень начитанного подростка, знакомого с литературной западной классикой, но живущего в Сибири. И это очень парадоксальный текст. Там и заголовки советских газет, и аресты, и бурная подростковая сексуальность, написанная языком Боккаччо.

— Каковы разновидности дневников?

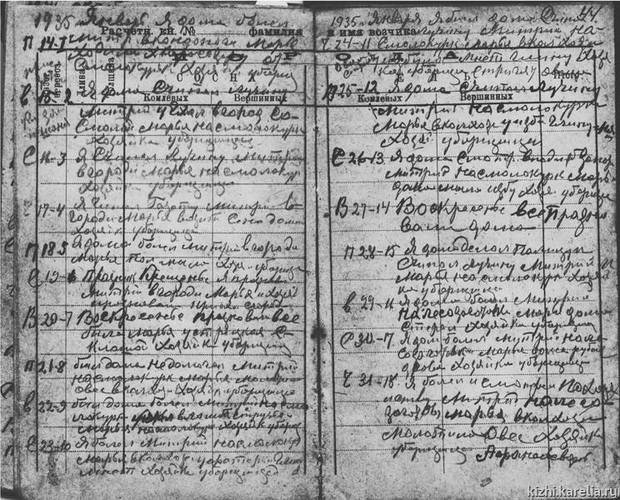

— Есть чистая фактография, есть дневники-расписания, дневники-календари, где человек просто фиксирует, с кем он встретился, разбором каких материалов занимался на работе. А есть дневники-размышления, философские, писательские. И есть характерные рефлексивные дневники, где человек занимается самокопанием из года в год. Но я не большой любитель таких дневников. Мне как раз интереснее фактография, когда человек является остроумным, если не злым, наблюдателем за тем, что происходит вокруг. Мой любимый автор — Иван Шитц. Злой дяденька конца 1920-х годов, ненавидящий советскую власть, который очень остроумно записывал всякие разные слухи, анекдоты и журил власть за видимую глупость некоторых ее порывов. У него получился насыщенный текст, в котором вообще нет самого Ивана Шитца, но очень много эпохи.

«На нас накинулись те, кто проклинал 16-летнюю девочку за то, что ей нравились вежливые немецкие солдаты»

— Когда публикуете дневники ныне живущих людей, сталкиваетесь ли с тем, что они переписывают свои воспоминания, чтобы выглядеть лучше в глазах читателей?

— Это обычная история. Многие дневники вообще представляют из себя фейки. Мне кажется, что огромное количество дневников, издававшихся в советское время, ненастоящие. Они написаны позже, и это воспоминания или журналистская работа в виде дневника. Когда в советской газете публикуется дневник молодого рабочего-энтузиаста, то это вполне может быть авторским журналистским текстом. И люди, которые берутся сами публиковать свои тексты, довольно часто их сильно редактируют. Если мы находим подобное, то помечаем это как тексты, которые, возможно, были отредактированы автором. К сожалению, у нас нет возможности сравнить их с рукописью. Не всегда рукописи сохранились, что-то приходит уже в форме машинописи, что-то уже в электронном наборе. А дальше уже компетенция исследователя и читателя — насколько критически относиться к тексту. Мы не несем ответственности за достоверность текстов, которые появляются у нас на сайте. Мы можем гарантировать соответствие рукописи только тех материалов, которые мы сами набирали. А ко всему остальному надо относиться в меру критично.

— А в фальсификации текстов вас не обвиняют?

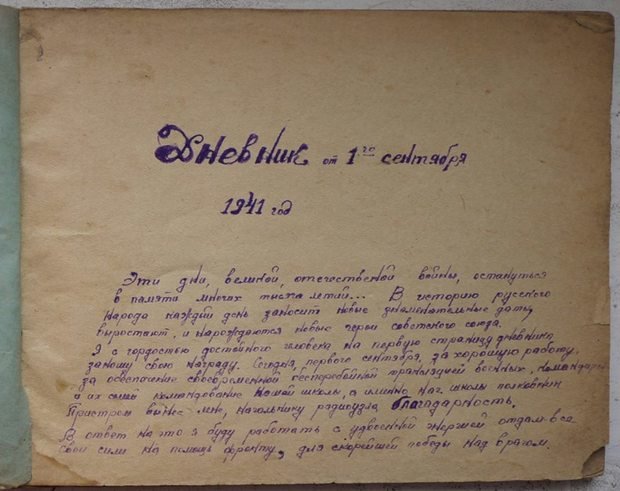

— Довольно часто. Потому что в дневниках история представлена не совсем такая, какой она нужна идеологически ангажированным людям. Однажды мы опубликовали дневник совсем юной девочки Маши Кузнецовой, которая находилась на оккупированной территории. Мы дали также материал об этом дневнике на «Арзамасе». И начался «дерьмошторм» в комментариях в соцсетях. На нас накинулись те, кто проклинал 16-летнюю девочку за то, что ей нравились вежливые немецкие солдаты. А была еще группа людей, которые писали, что мы все придумали, и даже довольно ловко доказывали, что мы — плохие фальсификаторы. Но эта ситуация в итоге все равно пошла нам на пользу. Во-первых, кто-то нашел ее полную тезку в мартирологе — списке жертв государственного террора. Нашли девушку с ее именем, с примерно совпадающим местом жизни и датой рождения. В соцсетях женщина написала нам, что, кажется, дневник принадлежит ее двоюродной бабушке. Эта женщина рассказала, что у них в семье есть история о том, что была бабушка Маша, которая погибла в лагере после осуждения за сотрудничество с немцами. Мы предложили наследнице обратиться в архив ФСБ, и она через некоторое время прислала нам копии судебно-следственного дела, полностью основанные на материалах дневника. Нам непонятно, каким образом дневник оказался за пределами этого дела и был в 1990-е годы найден в Питере. В деле вместо него был пустой конверт, но есть куча материалов, с ним связанных. И у нас есть теперь свидетельство о смерти этой девочки, она в 17 лет в 1943 году умерла от пеллагры — крайней степени истощения.

— Были ли еще прецеденты, когда факты, которые вы публикуете, не нравились людям, ностальгирующим по прошлому?

— Да, нас упрекают, что мы вешаем фальшивые тексты. Причем часто это бывает, когда мы публикуем что-то суперпроверенное, когда передо мной лежит раскрытая рукопись. Но вообще для нас это не проблема. Часть нашей концепции в том, что мы сами не даем никаких оценок тексту. Мы их не комментируем, мы просто расшифровываем и вывешиваем в Сеть. Поэтому всякий раз, когда нам говорят, что мы делаем что-то тенденциозное, у нас есть возможность ответить: давайте все будет по-вашему, приносите нам дневники, которые подтверждают ваши идеологические схемы, и мы с той же радостью их вывесим, потому что нам совершенно не важны идеологические взгляды автора дневника. Для нас важно, чтобы это был настоящий дневник.

— А есть дневники, которые с радужной точки зрения описывают советскую действительность?

— Есть блестящая классическая монография Йохана Хельбика, американского исследователя советских дневников, который показал как раз на примере дневников 1930-х годов, как люди пытаются в себе воспитать правильных коммунистов и приходят в отчаяние от того, что у них не получается быть такими бодрячными комсомольцами, как нужно эпохе, идеал которых навязывается всеми культурными продуктами.

По-моему, таких уж радужных дневников я не встречал. Везде есть скепсис. У нас есть дневники немолодых жителей Советского Союза, которые переписывают себе в дневники страницами газету «Правда», но и там они снабжают это какими-то скептическими комментариями. В целом сложно найти радужный дневник. Потому что дневники ведутся людьми как минимум умеющими писать, а значит, в какой-то мере умеющими думать. Сложно найти идеального человека без сомнений.

«Про блокаду нет больших романов, потому что эту нишу занимает дневник»

— Насколько стара традиция ведения дневника в России?

— Это довольно старая традиция. Первые дневники на русском языке стали появляться в XVIII веке, на Западе дневников гораздо больше. Наш основной материал начинается с первой половины XIX века. В советское время происходит бум ведения дневников. Можно видеть несколько волн роста интереса к дневниковой форме, и есть ощущение, что некоторые волны инициировались специальными событиями. Например, в 1920-е годы была популярна книжка «Дневник Кости Рябцева», которая оказала влияние на культуру ведения дневника. Отдельно стоят блокадные дневники. Когда произошла энергетическая катастрофа, несколько дней в Ленинграде не было света, поэтому школьники не выходили на учебу, но получили задание вести дневники. И отсюда пошла целая волна ленинградских блокадных дневников. Исследователь Полина Барскова очень обоснованно утверждает, что литература, порожденная блокадой, — это дневник. Про блокаду нет больших романов, потому что эту нишу занимает именно он.

Мне ближе всего терапевтическая функция дневника. Я его чаще рассматриваю как способ справиться со стрессом. А поскольку стрессами материальная жизнь богата, дневников много.

— А с блогами не хотите работать?

— Там другая прагматика. Это уже не внутренний монолог, это публикация, ориентированная на окружающих, а значит, автор более ангажирован. Блоги — это очень интересно, есть классные проекты, посвященные им, но это уже не наша история. Мы ориентируемся на рукописный дневник.

— Часто ли тот, кто ведет дневник, сознает, что его кто-то может прочитать?

— По моему ощущению, да. Есть огромное количество дневников, где мы видим наивные обращения к читателю. Человек даже ведет беседу с гипотетическим читателем. Недавно мне принесли найденный где-то на помойке очень забавный подростковый дневник. Это не наш период, начало 2000-х, и весь оборот титула исписан огромным количеством угроз тому, кто это прочтет: «Я его буду ненавидеть всю жизнь, нет, правда, нет, честно». А буквально на следующей странице молоденькая девочка, которая этот дневник ведет, использует оборот: «Вы, наверное, думаете, что…» И это явное обращение к читателю. Поэтому если ты пишешь текст, ты более-менее допускаешь возможность его прочтения другими, а может быть, даже страстно желаешь этого. Есть дневники явно очень амбициозные, в которых человек бежит от смерти и хочет запомниться каким-то хорошим. И пишет про себя вещи, о которых он хотел бы, чтобы все прочли и узнали, какой он чудесный.

Поэтому я скептически отношусь к дневнику, не очень верю авторам, и я точно не советую людям думать, что тот, кого они видят в тексте дневника, и есть автор, там всегда присутствует гиперкоррекция. У меня есть сильный пример. Дневник одного человека нам помогали готовить его дочь и внук. И оказалось, что он там очень скептически относится к своей семье и довольно часто позволяет каким-то недобрым эмоциям в себе возобладать — раздражается, пишет про своих родных обидные вещи. И при этом они помнят его сдержанным человеком, который такого себе никогда не позволял. Мне кажется, в дневнике человек просто выпускал пар. Перед нами некая ямка в земле, которой он жаловался, в которую он кричал на своих родных. Поэтому не стоит на него обижаться, это инструмент справиться со стрессом, а не настоящее отлучение от семьи.

— Религиозные дневники у вас есть?

— Да, дневник в том числе может использоваться как инструмент духовной жизни. У нас есть молитвенные духовные дневники, где человек из раза в раз фиксирует свой духовный опыт. Более того, у нас есть очень важный для нас дневник Зои Масленниковой, женщины-скульптора, очень близкой к отцу Александру Меню, его духовной дочери, личного редактора на протяжении многих лет. И она вела дневник по благословению отца Меня. Это 20—30 лет фиксации ее собственного религиозного опыта. Мы сейчас плотно работаем с ее наследниками, нам очень нужны волонтеры, чтобы с этим текстом справиться, потому что он огромный, это многие десятки общих тетрадей.

— А сами вы ведете дневник?

— Да, для меня это очень важно. За какое-то время до начала проекта я забросил дневник и потом к нему сознательно не возвращался, потому что это странно — публиковать дневники и вести свой. Но поскольку я воспринимаю дневник как инструмент, то понял, что он мне нужен. Ведение дневника — это некоторая структурообразующая история. И если ты поздно вечером, в полдень или раз в два-три дня, садишься и записываешь хотя бы кратко фактографию произошедшего с тобой, то это, во-первых, очень серьезное рабочее подспорье для тех людей, у которых плохо с памятью (к которым я отношусь), а во-вторых, это хорошая терапия. Это как прибирать кровать утром. Вроде бы ничего важного, но тем не менее довольно полезно.