«Россияне, осаждая Казань в мрачную, дождливую осень, вступили в нее как бы весною…»

История Казанского ханства в русских летописях XV—XVI веков и в «Истории государства Российского» Николая Карамзина

В эти дни 466 лет назад (в 1552 году) под натиском войск Ивана Грозного пала Казань. Это событие нашло отражение во многих летописях. Не мог обойти этот вопрос и выдающийся русский историограф Николай Карамзин. Историк Булат Хамидуллин в колонке «Реального времени» рассматривает, как Казанское ханство и его завоевание описывалось в средневековых источниках и в знаменитой «Истории государства Российского».

Казанское ханство (1438/1445—1552/1556) имело богатую историю. Однако письменные источники по истории этого государства очень ограничены, а их сведения предельно отрывочны. Наиболее полное отражение история ханства получила в русских летописях XV—XVI веков, что привело к их максимально активному использованию практически во всех исследованиях этнополитической и социально-экономической истории этого татарского «царства». И начиная с конца XIX века, указанное нами активное использование летописей неоднократно критиковалось в отечественной и зарубежной историографии.

Так, директор гарвардского Русского исследовательского центра Эдвард Кинан, исследуя взаимоотношения Москвы и Казани в XV—XVI веках, в своей диссертации «Московия и Казань. 1445—1552 гг.: исследование степной политики» (защищена в 1965 году), а также во многих своих научных статьях неоднократно отмечал, что доверие русским летописям при реконструкции взаимоотношений Московского государства и татарских ханств во многом ошибочно. Позднее его мнение поддержали и некоторые другие исследователи, показавшие свое глубокое знание средневековых русских письменных источников.

В то же время большинство коллег Э. Кинана, в их числе авторитетные ученые И. Шевченко и Я. Пеленски, в своих работах активно опирались на сведения русских летописей XV—XVI веков, отмечая при этом, что тезис Э. Кинана в отношении этих источников слишком радикален. Многие современные историки солидарны с мнением И. Шевченко и Я. Пеленски и продолжают в своих исследованиях опираться именно на русские летописи XV—XVI веков. Таким образом, в отечественной и зарубежной историографии так и не сложилось однозначное отношение к русским летописным источникам.

Летопись летописи рознь

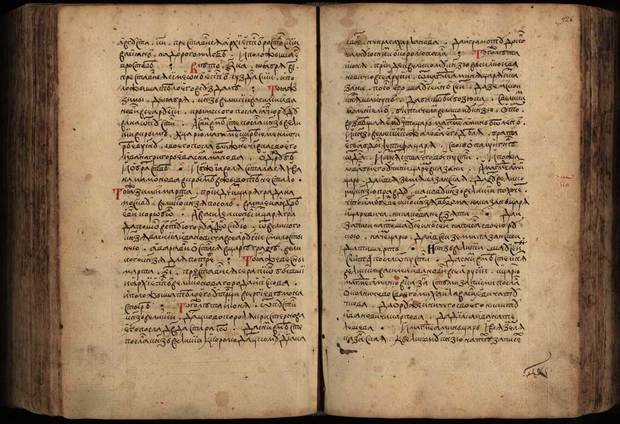

Для предыстории и ранней истории Казанского ханства наибольший интерес представляют великокняжеские своды и летописи первой половины XV века. В первой трети XV века появилась новая редакция т. н. «Свода 1408 года» / Троицкой летописи (по мнению Н.М. Карамзина, части какого-то более раннего произведения — «Летописца великого Русского»), непосредственно отразившаяся в Рогожском летописце, Никоновской и Симеоновской летописях, а также в цитатах, достаточно часто используемых Н.М. Карамзиным при написании «Истории государства Российского». Следующим за Троицкой летописью памятником общерусского летописания был т.н. Новгородско-Софийский свод 1430-х годов, отразившийся в Новгородской IV, близкой к ней Новгородской Карамзинской (единственный ее список принадлежал Н.М. Карамзину) и Софийской I летописях.

Софийская I летопись послужила основным источником московского великокняжеского летописания, отразившегося в разных редакциях в Никаноровской и Вологодско-Пермской летописях, московских сводах конца XV и XVI веков. Большинство указанных летописей отличаются крайней промосковской позицией, тенденциозно представляющей историю московско-казанских отношений. В них есть информация о нюансах взаимоотношений Василия II с ханом Улуг-Мухаммедом как до свержения последнего с золотоордынского престола в 1437 году, так и в период становления независимого от Сарая Казанского ханства (1438—1445), очень подробно рассмотрены события войны Ивана III с Казанским ханством в 1467—1469 годах (т. н. «Первая Казань» / «Первая казанская война»), в 1487 году и т. д.

Независимое общерусское летописание XV века представлено Ермолинской и сходными с нею летописями. Автор Ермолинской летописи, в отличие от летописей, восходящих к Софийской I, немного иначе описал события 1467—1469 и 1487 годов и взаимоотношения Москвы и Казани в конце XV — первой трети XVI века. Ермолинская летопись явилась основой для свода, ставшего протографом для Софийской II и Львовской летописей. Сам текст Львовской летописи доведен до 1560 года и во второй своей части (1518—1560 годы) отражает свод 1560 года, близкий к «Летописцу начала царства». Эти летописные своды вызывают особый интерес, поскольку они сохранили независимые от официального историописания свидетельства об обстоятельствах тех или иных событий, о политической борьбе и взаимоотношениях Москвы с татарскими ханствами. К концу XV века независимое летописание исчезает или приобретает локальный характер. Вразрез с позицией официального летописания идут лишь авторы нескольких провинциальных летописей, в частности — автор Устюжского свода, подробно и уникально описавший события войны 1467—1469 годов, конфликт 1478 года и войну 1487 года и почти проигнорировавшего военные события 1505—1506 годов.

Официальное русское летописание XVI века в свете нашей темы интересно двумя объемными летописями — Никоновской (ее оригинальная часть заканчивается сообщением 1520 года после информации о воцарении в Казани в 1519 году хана Шах-Али) и Воскресенской (завершается рассказом о вторжении войск казанского хана Сафа-Гирея в 1541 году). Основными источниками Никоновского свода, по мнению Б.М. Клосса, были Симеоновская, особая редакция Новгородской V (т. н. Новгородская хронографическая) и близкие по времени к Никоновской Иоасафовская летописи, Владимирский летописец, Устюжский свод и Русский хронограф.

Никоновская летопись представляет собой наиболее полный свод сведений по средневековой русской истории, причем часть из них уникальна. Однако использование большого числа источников, многие из которых неизвестны, заставляет с особой осторожностью относиться к информации, почерпнутой из Никоновского свода. В первую очередь это касается «избыточных» сведений. Так, уже доказано, что целый ряд подобных сведений, касающихся Волжской Булгарии и ее населения, являются вставками ее сводчика/редактора. Тем не менее Никоновская летопись — один из важнейших источников по истории Казанского ханства.

Новым явлением XVI века стало активное использование историописания в создании государственной идеологии. Никоновская летопись послужила материалом для «Книги Степенной царского родословия», в которой последовательно проводилась мысль о богоизбранности Руси—России. В отличие от других летописей, Степенная книга, излагающая события русской истории от призвания варягов по 1563 год, была разбита на 17 глав — степеней, соответствующих 17 поколениям русских великих князей: от Владимира Святославича до Ивана IV. В символическом же понимании «степени» — это ступени, ведущие к Богу, поэтому в центре каждой степени находится биография великого князя, рядом с которой помещены жизнеописания митрополитов и святых, живших в то время. Книга была написана в начале 1560-х годов протопопом московского Благовещенского собора Андреем, который участвовал в походе на Казань в 1552 году. Именно поэтому из всех сюжетов московско-казанских отношений наибольшее внимание автор уделил лишь взятию Казани.

Среди важнейших для изучения истории Казанского ханства следует назвать также «Летописец начала царства царя и великого князя Ивана Васильевича всея Руси», составленный при непосредственном участии А.Ф. Адашева. Текст летописи охватывает сравнительно небольшой период времени — с 1533 по 1556 годы и освещает преимущественно 2 темы — укрепление самодержавия Ивана IV и «присоединение» Казани. Здесь содержится самое раннее описание московско-казанской войны 1545—1552 гг., особо подробно повествуется об осаде и взятии Казани в октябре 1552 года.

Особо необходимо выделить историко-публицистическую повесть XVI века под названием «Казанская история» («История о Казанском царстве», «Казанский летописец»), насквозь пронизанную идеей православного мессианизма и имперской концепцией, оправдывающими завоевание Казани и вообще всех нехристианских государств и народов. Она была написана около 1565 года (Э. Кинан считал, что она написана в середине XVII века) анонимным русским автором, ранее занимавшим какую-то должность в ханской канцелярии и ставшим непосредственным очевидцем последних 20 лет самостоятельного существования Казанского ханства. Не исключено, однако, что авторство некоего «очевидца» — просто литературный прием, который должен был придать историко-публицистической повести видимость достоверности и объективности. Источниками сведений для ее автора были легенды и рассказы очевидцев, официальные документы, русские летописи и литературные труды, наиболее актуальные в эпоху Ивана IV. Основу повествования составляет предыстория и история Казанского ханства, к сожалению — без четкой датировки и хронологической последовательности изложения. Ради своей концепции автор тенденциозно описывает реальные события, создает вымышленные эпизоды, вводит новые факты, а саму историю Казани переосмысливает и делает формой выражения своей монархической идеи. Именно поэтому «Казанская история» — очень специфический источник для изучения Казанского ханства, довольно оригинальный, содержащий множество сведений по истории этого государства, но требующий очень внимательного и критичного отношения к себе.

Карамзин как историк, а не летописец

Профессиональный научный интерес к истории Казанского ханства проявился уже в XVIII веке, в период формирования просветительства и становления дворянской историографии в России. Оригинальной спецификой дворянской историографии того времени было ограничение круга ее интересов исключительно вопросами политической истории. Поэтому многие социально-экономические и этнокультурные аспекты развития общества изучались слабо, а в центре внимания находились лишь такие события, как дипломатия и войны (аналогичная ситуация наблюдалась в XIX веке и в зарождающейся татарской исторической науке). Ограничивала творческую активность историка и его исследовательские возможности также зависимость от формы изложения материала в источниках и сам способ его критического анализа. Летописная форма долгое время была превалирующей в изложении средневековой истории России, а факты, отраженные в летописях, практически не подвергались сомнению. Эта зависимость заметна в трудах ранних российских историков, таких как А.И. Лызлов, В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов, М.М. Щербатов, И.Н. Болтин и др. Да и С.М. Соловьев не отошел полностью от этой формы. Неудивительно, что и первые исследования, посвященные непосредственно Казанскому ханству, создавались по этим «летописным» лекалам, следуя в рамках общей российской традиции, заложенной авторитетными концептуальными работами В.Н. Татищева и Н.М. Карамзина.

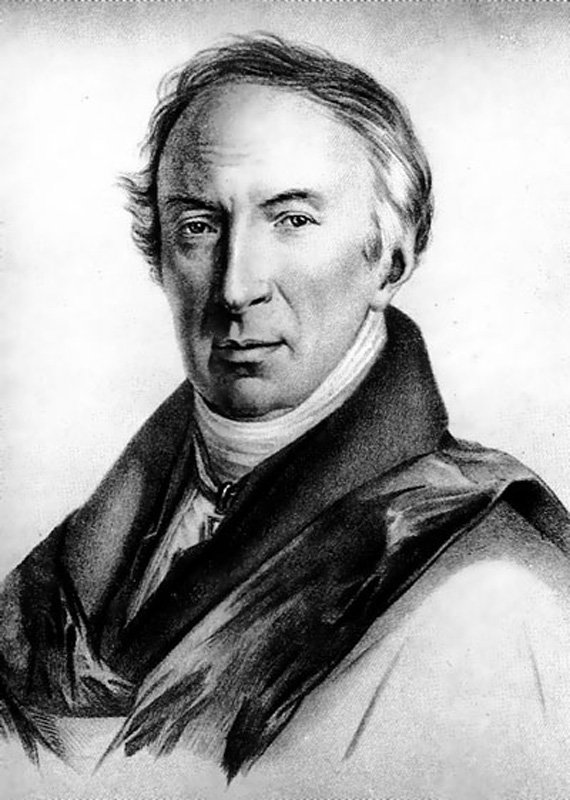

Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) был одним из первых исследователей, кто обратился к сюжетам истории Казанского ханства не как летописец, а как профессиональный историк, в частности критически воспринимавший некоторые известия летописей. В своем изложении истории России Н.М. Карамзин продолжил просветительскую концепцию ее прогрессивного развития в едином контексте с другими европейскими странами. В то же время он рассматривал историю России и как особый объект исторического изучения, обладающий национальными особенностями. Его «История государства Российского» стала первым научным трудом, творчески обобщившим в начале XIX века разные исследовательские направления предшествующего столетия, прежде всего западные просветительские и российские «просвещенного абсолютизма».

Н.М. Карамзин, используя обширный летописный материал, среди которого были впервые введенные им в научный оборот источники, привел в «Истории государства Российского» ряд новых данных, относящихся к истории возникновения, политического развития и завоевания Казанского ханства. Информацию об этом татарском ханстве Н.М. Карамзин черпал главным образом из русских летописей, в особенности из «Казанской истории», сведениям которой он в целом доверял и которую часто цитировал. Как известно, «История государства Российского» в целом носит описательный характер, позиция автора в отношении интересующей нас темы предельно ясна.

В изложении Н.М. Карамзина взаимоотношения Руси с восточными народами вписаны в рамки борьбы русских государей с кочевниками: сначала с «завоевателями» хазарами и «варварами» печенегами, потом с торками, затем с «неутомимыми злодеями» половцами. «Татарские орды» исследователь также считал априори враждебной силой, объектом справедливой борьбы православного русского народа.

Изучение тюрко-мусульманских государств на территории будущей Российской империи не входило в задачу Н.М. Карамзина. Между тем, не занимаясь специально татарскими странами, он свое отношение к раннесредневековым кочевникам, как к силе, препятствующей развитию Русского государства, перенес и на Золотую Орду, и на Казанское ханство. Исследователь, опираясь на мнение большинства русских летописцев, искренне верил, что т. н. «татарское иго» отбросило Россию на несколько столетий назад в своем развитии. Однако именно ему принадлежит знаменитая фраза, и поныне отражающая мировоззрение определенной части исторического сообщества, что «Москва обязана своим величием ханам», и мысль, что именно благодаря татарам русские княжества избежали оккупации католическими странами и имело место государственное возрождение Руси и становление самодержавия.

Как и многие летописцы, Н.М. Карамзин оставил очень мало информации по истории собственно Казанского ханства, основной упор повествования сделав на московско-казанские политические взаимоотношения и на взятие Казани в октябре 1552 года, чему посвящены многие страницы VIII тома «Истории государства Российского». Николай Михайлович писал, что Казанское ханство — «одно из знаменитых Царств, основанных в пределах нынешней России», которое, «возникнув на развалинах [Волжско-Камской] Болгарии и поглотив ее бедные остатки», «имело хищный, воинственный дух Моголов, и торговый, заимствованный ею от древних жителей сей страны». При этом автор «Истории государства Российского» особо отмечал, что «земли Болгарские» не были «в древнем достоянии России», как о том писали казанский летописец и автор «Скифской истории» Андрей Лызлов, и что «Болгарская земля никогда не принадлежала России».

До прихода в Казань («древний Саинов Юрт») золотоордынского хана Улуг-Мухаммеда («Махмета») этот город, «в 1399 году опустошенный Россиянами», «около сорока лет состоял единственно из развалин и хижин, где укрывались несколько бедных семейств». «Махмет, выбрав новое лучшее место, близ старой крепости построил новую, деревянную, и представил оную в убежище Болгарам, Черемисам, Моголам, которые жили там в непрестанной тревоге, ужасаемые частыми набегами Россиян. В несколько месяцев Казань наполнилась людьми. Из самой Золотой Орды, Астрахани, Азова и Тавриды стекались туда жители, признав Махмета Царем и защитником. Таким образом, сей изгнанник Капчакский сделался возобновителем или истинным первоначальником Царства Казанского, основанного на развалинах древней Болгарии, государства образованного и торгового» (далее Николай Михайлович называет Улуг-Мухаммеда «Царем Казанским Улу-Махметом»).

Н.М. Карамзин писал, что постепенно «Моголы» смешались с «Болгарами» и «составили один народ, коего остатки именуются ныне Татарами Казанскими, и коего имя около ста лет приводило в трепет соседственные области Российские», и что «доныне Казанские Татары потомки [государств] Золотой Орды и Болгаров». Также исследователь отмечал, со ссылкой на информацию князя Андрея Курбского, что в Казанском государстве проживали еще «пять народов: Мордва, Чуваши, Вотяки (в Арской области), Черемисы и Башкирцы (вверх по Каме)». «Около 115 лет Казанцы нам и мы им неутомимо враждовали, от первого их Царя, Махмета [Улуг-Мухаммеда], у коего прадед Иоаннов [Василий II] был пленником, до Едигера [Ядыгар-Мухаммада], взятого в плен Иоанном [IV], которого дед [Иван III] уже именовался Государем Болгарским, уже считал Казань нашею областью, но при конце жизни своей видел ее страшный бунт и не мог отмстить за кровь Россиян, там пролиянную. Новые мирные договоры служили поводом к новым изменам, и всякая была ужасом для Восточной России, где на всей длинной черте от Нижняго Новагорода до Перми люди вечно береглися как на отводной страже. Самая месть стоила нам дорого, и самые счастливые походы иногда заключались истреблением войска и коней от болезней, от трудностей пути в местах диких, населенных народами свирепыми».

Все эти мысли подводили Н.М. Карамзина к выводу о необходимости завоевания Казани Иваном IV Грозным, т. к. «вопрос «надлежало ли покорить Казань?» соединялся с другим: «Надлежало ли безопасностию и спокойствием утвердить бытие России?». Само же взятие Казани 2 октября 1552 года описано Н.М. Карамзиным со ссылкой на мнение многих летописцев в легко читаемом литературно-пафосном тоне: «Так пало к ногам Иоанновым одно из знаменитых Царств… Чувство государственного блага, усиленное ревностью Веры, производило в победителях общий, живейший восторг… Небо благоприятствовало торжеству победы; …Россияне, осаждав Казань в мрачную, дождливую осень, вступили в нее как бы весною». То есть «осень» Казани, «обновляемой во имя Христа Спасителя, осеняемой хоругвями, украшаемой церквами Православия, оживленной (после ужасов кровопролития, после безмолвия смерти) присутствием многочисленного, радостного войска, среди свежих трофеев», безусловно, приравнивалась к «весне», возрождению России.

В целом взгляды выдающегося ученого Н.М. Карамзина на историю Казанского ханства и этногенез казанских татар (государство возникло на землях Волжской Булгарии в пределах нынешней России в результате распри в Золотой Орде; первый хан, «возобновитель» или «истинный первоначальник» государства — Чингизид Улуг-Мухаммед; ханство имело воинственный дух монголов (= татар) и торговый дух волжских булгар; казанские татары — этнополитические преемники и Волжской Булгарии, и Золотой Орды; население ханства было полиэтничным, здесь также проживали мордва, чуваши, вотяки (удмурты), черемисы (марийцы) и башкиры; около 115 лет Казань и Москва неутомимо враждовали, что привело к завоеванию Казани осенью 1552 года) послужили источником формирования научного мировоззрения нескольких поколений отечественных (в том числе татарских) историков и подспудно оказали и оказывают серьезное влияние на современные представления исследователей истории средневекового Поволжья…

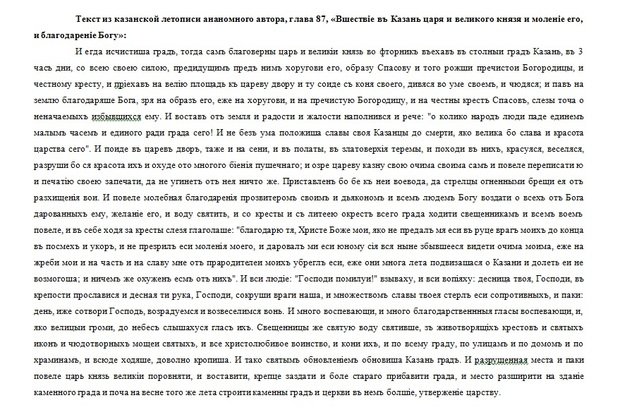

Текст из казанской летописи ананомного автора, глава 87, «Вшествіе въ Казань царя и великого князя и моленіе его, и благодареніе Богу»:

И егда исчистиша градъ, тогда самъ благоверны царь и великіи князь во фторникъ въехавъ въ столныи градъ Казань, въ 3 часъ дни, со всею своею силою, предидущимъ предъ нимъ хоругови его, образу Спасову и того рожши пречистои Богородицы, и честному кресту, и пріехавъ на велію площадь къ цареву двору и ту соиде съ коня своего, дивяся во уме своемъ, и чюдяся; и павъ на землю благодаряше Бога, зря на образъ его, еже на хоругови, и на пречистую Богородицу, и на честны крестъ Спасовъ, слезы точа о неначаемыхъ избывшихся ему. И воставъ отъ земля и радости и жалости наполнився и рече: «о колико народъ люди паде единемъ малымъ часемъ и единого ради града сего! И не безъ ума положиша славы своя Казанцы до смерти, яко велика бо слава и красота царства сего». И поиде въ царевъ дворъ, таже и на сени, и въ полаты, въ златоверхія теремы, и походи въ нихъ, красуяся, веселяся, разруши бо ся красота ихъ и охуде ото многого біенія пушечнаго; и озре цареву казну свою очима своима самъ и повеле переписати ю и печатію своею запечати, да не угинетъ отъ нея ничто же. Приставленъ бо бе къ неи воевода, да стрелцы огненными брещи ея отъ разхищенія вои. И повеле молебная благодаренія прозвитеромъ своимъ и дьякономъ и всемъ людемъ Богу воздати о всехъ отъ Бога дарованныхъ ему, желаніе его, и воду святить, и со кресты и съ литеею окрестъ всего града ходити свещенникамъ и всемъ воемъ повеле, и въ себе ходя за кресты слезя глаголаше: «благодарю тя, Христе Боже мои, яко не предалъ мя еси въ руце врагъ моихъ до конца въ посмехъ и укоръ, и не презрилъ еси моленія моего, и даровалъ ми еси юному сія вся ныне збывшееся видети очима моима, еже на жреби мои и на часть и на славу мне отъ прародителеи моихъ убреглъ еси, еже они многа лета подвизашася о Казани и долеть еи не возмогоша; и ничемъ же охуженъ есмъ отъ нихъ». И вси людіе: «Господи помилуи!» взываху, и вси вопіяху: десница твоя, Господи, въ крепости прославися и десная ти рука, Господи, сокруши враги наша, и множествомъ славы твоея стерлъ еси сопротивныхъ, и паки: день, иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. И много воспевающи, и много благодарственнныя гласы воспевающи, и, яко велицыи громи, до небесъ слышахуся гласъ ихъ. Свещенницы же святую воду святивше, зъ животворящiхъ крестовъ и святыхъ иконъ и чюдотворныхъ мощеи святыхъ, и все христолюбивое воинство, и кони ихъ, и по всему граду, по улицамъ и по домомъ и по храминамъ, и всюде ходяше, доволно кропиша. И тако святымъ обновленіемъ обновиша Казань градъ. И разрушенная места и паки повеле царь князь великіи поровняти, и воставити, крепце заздати и боле стараго прибавити града, и место разширити на зданіе каменного града и поча на весне того же лета строити каменны градъ и церкви въ немъ болшіе, утверженіе царству.

Справка

Булат Лиронович Хамидуллин — историк, писатель, переводчик.

- Член правления Союза писателей РТ, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ (ИТЭР), выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».

- Автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» и «История татар в лицах», книг «Из глубины столетий», «Народы Казанского ханства», «Хазары и их вассалы глазами современников» и др.

- Автор более 200 публицистических и научных статей, в т. ч. для Большой российской энциклопедии.

- Лауреат международной премии им. Кул Гали, заслуженный работник культуры РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.