Арский район: деревни ханской даруги, место учебы Шаляпина и «дивный край» Тукая

Заметки ученых на полях об Арском районе Татарстана. Часть 1-я

Сотрудники Института татарской энциклопедии и регионоведения (ИТЭР) АН РТ Лариса Айнутдинова и Булат Хамидуллин продолжают знакомить наших читателей с Татарстаном. В сегодняшней колонке, написанной специально для «Реального времени», ученые рассказывают о районе, связанном с такими именами, как Федор Шаляпин, Габдулла Тукай, Шигабутдин Марджани и другими. Арский край настолько интересен, а информации так много, что наши колумнисты свои заметки написали в двух частях.

Как известно, после взятия Иваном Грозным Казани в октябре 1552 года и Казанской войны 1552—1556 годов бо́льшая и наиболее пассионарная часть казанских татар проживала в селах Заказанья — «сердце» бывшей Арской даруги Казанского ханства. В первую очередь именно здесь, на территории современного Арского района РТ, а также отчасти Атнинского и Высокогорского районов Татарстана, были сохранены базовые, классические формы и традиции этнографии казанских татар, их городской культуры и быта, просвещения и искусства, ремесла и торговли.

Все это привело в XVII—XIX веках к формированию здесь одного из нескольких центров прогрессивного развития татар Поволжья и Приуралья (в первую очередь казанских татар, а также переселенцев татар-мишарей), нашедшего яркое воплощение в феномене «промышленной деревни», в выделяющейся архитектуре местных сельских построек, в выдающихся научных и художественных произведениях представителей местного населения. А за самим регионом неспроста и надолго закрепилось народное прозвание «Ак як», то есть «Светлая/белая/благородная сторона», а также поэтическое и историко-этнографическое «Казан арты» («Заказанье»).

Туган җиремә

Айрылып китсәм дә синнән гомремнең таңында мин,

И Казан арты! Сиңа кайттым сөеп тагын да мин.

Ул таныш кырлар, болыннар тартты әүвәл хиссеми;

Тарта торгач, куймады, кайтарды ахыр җисмеми.

Кысса да синдә фәкыйрьлекләр, ятимлекләр мине,

Изсә дә үз ишләремнән хур кимлекләр мине,—

Үтте инде ул заманнар, очтылар шул кош кеби;

Уйласам, ул көннәрем тик кичтә күргән төш кеби;

Бәрсә дә дулкыннарың, һич алмады, гаркъ итмәде;

Алды дүрт ягымны ялкын, якмады, харкъ итмәде.

Бу сәбәптән аңладым мин, и туган җирем, синең

Җанга ягымлы икәндер ялкының да дулкының!

Җөмләтән изге икән ич: инешең, чишмәң, кырың,

Юлларың, авыл, әвен, кибәннәрең дә ындырың;

Һәр фосулы әрбәгаң: язың, көзең, җәй, кыш көнең;

Барча, барча ак оек, киндер, чабата, ыштырың!

Һәм көтүчең, этләрең, үгез, сыер, сарыкларың;

Барчасы яхшы: бүре, җен, шүрәле, сарикъларың.

Габдулла Тукай

Булгарская крепость Арча

Арск как булгарская крепость в зоне активных контактов тюркских и финно-угорских племен был основан предположительно в XII—XIII веках, свидетельством чему является расположенный в центре современного города археологический памятник — Арское городище, а также найденные на его территории булгарские и золотоордынские предметы (в том числе керамика и монеты). Первое упоминание Арска как города связано с описанием в русских летописях (например, в Никоновской, Типографской, Львовской, Софийской 2-й и др.) захвата казанского трона сибирским ханом Мамуком в 1496—1497 годах. А первое письменное упоминание «Арской земли» относится к 1379 году (например, в Троицкой, Никоновской, Симеоновской, Типографской и др. летописях). Гораздо более раннее упоминание Арска, датированное 1278 годом, содержащееся в «Житии ярославского князя Феодора Ростиславовича Чермного», признано учеными как недостоверное.

Арская даруга (Арская земля, Арская сторона, Арская четверть), наряду с Алатской, Галицкой, Зюрейской и Ногайской даругами, Башкирской, Беловолжской, Вотякской, Камской, Костяцкой и Циплиньской землями, была одним из густонаселенных административно-политических уделов Казанского ханства со смешанным этническим составом. Его центр, город Арск, многократно упоминается во многих письменных и фольклорных источниках в связи с политическими событиями на территории указанного татарского государства и соседних Вятской и Пермской земель.

В настоящее время имеется теория удмуртского происхождения города Арска: он якобы был основан в X—XI веках (арабами в тот период упоминается «Арса»/«Арта» — главный город страны «Арсании»/«Артании»), якобы существовал в качестве центра самостоятельного южноудмуртского княжества в XII—XV веках и удельного удмуртского княжества в составе Казанского ханства в XV—XVI веках. Серьезной основой этому мнению служит удмуртский фольклор, в частности — информация, что «в Арске восседал удмуртский царь (эксэй)», и наличие в написании названия города компонента «ар», однозначно трактуемого некоторыми исследователями как указание на удмуртов. Однако эта теория не раз ставилась под сомнение (см., например: Смирнов И.Н. «Вотяки», 1890) и уже не единожды серьезно критиковалась, и в первую очередь ижевскими исследователями (см., например, научные статьи Сергея Константиновича Белых).

Имеется также обширная историческая литература, рассматривающая возникновение города Арска в XI—XII веках как результат «булгаро-чувашского» заселения бассейна рек Казанки, Вятки и Чепцы. В этой концепции Арск считается изначально чувашским городом, население которого позднее было ассимилировано татарами. В гипотезах же, обосновывающих «булгаро-татарское» происхождение Арска, возникновение города видится как результат процесса политико-экономического закрепления территории будущей Арской земли в рамках Волжской Булгарии в XI — первой половине XIII века либо как результат стремления золотоордынских татар «удержать за собой эту страну» (Второв Н.И. «Памятники древности в Казанской губернии», 1840), а последующее развитие города неразрывно связывается с этнополитической историей татар Волго-Вятского региона.

Как правильно писали в 2010 году казанские археологи Фаяз Хузин, Айрат Ситдиков и Зуфар Шакиров, «решение актуальных проблем ранней истории Арска возможно только при комплексном рассмотрении всех имеющихся источников и анализа результатов научных исследований». При этом они грамотно подчеркивали, что «историко-культурное наследие Арска и его округи — это наследие всех проживающих здесь народов, созданное усилиями многих поколений их предков и требующее кропотливого изучения и бережного сохранения» («К ранней истории Арска», 2010). В этой связи хотелось бы особо отметить, что, по нашему мнению, в Арской даруге Казанского ханства проживали и представители некоторых южноудмуртских и марийских луговых родов. Ведь, например, русский князь Андрей Курбский (участник взятия Казани в октябре 1552 года) четко указывал, что «кроме татарска языка [т.е. народа] в том Казанском царстве пять различных языков [т.е. народов]: мордовский, чювашский, черемиский, воитецкий або арски, пятый башкирский».

Знаменитые «арские князья» — полунезависимые от казанского хана правители Арской даруги, подробно рассмотренные в трудах Дамира Исхакова, вероятнее всего, были полиэтничны и поликонфессиональны и включали как тюркскую, так и финно-угорскую родовую элиту, что четко прослеживается по их именам, упомянутым в письменных и фольклорных источниках. Хотя, допустим, в бассейне реки Казанки на всем ее протяжении, в Арске и его окраине археологические находки элементов поволжско-финской материальной культуры минимальны.

…В системе булгарских населенных пунктов на реке Казанке Арск занимал особое положение, являясь крайним северным булгарским укрепленным поселением вверх по ее течению. Вблизи него, в 3 км западнее, вниз по течению располагается Бужинское селище, вероятно, формировавшее округу Арска. В период Казанского ханства Арск, как мы уже писали выше, — центр Арской даруги (Арской земли), красиво описанной А.М. Курбским: «…понеже в земле той поля великие, и зело преизобильные и гобзующе на всякие плоды; тако же и дворы княжат их и вельможей зело прекрасны и воистинну удивлению достоини, и села часты; хлебов же всяких такое там множество; воистинну вере ко исповеданию неподобно: аки бы на подобие множества звезд небесных; тако же и скотов различных стад бесчисленныя множества, и корыстей драгоценных, наипаче от различных зверей, в той земли бывающих; бо тамо родятся куны дорогие, и белки и протчие зверие ко одеждам и ко ядению потребны; а мало за тем далей соболей множество, такожде и медов: не вем, где бы под сонцем больши было…»

В русской летописи «История о Казанском царстве», написанной в середине XVI века, сохранилось описание и самого города Арска: «Той бо острог стары, Ареск зовом, зделан аки град тверд, и з башнями, и з бойницы, и живет людей много в нем, и брегут велми, и не бе взиман ни от коих же ратей никакого же, стоит же от Казани 60 верст, в местех зело крепких и в непроходных, в дебрех и в блатах, и единем путем к нему притти и отойти». В сентябре 1552 года Арск был сожжен войсками Ивана IV, что, как мы знаем, явилось переломным моментом в осаде Казани, предопределив окончательное взятие русской армией столицы Казанского ханства 2 октября 1552 года. Спустя несколько недель в Среднем Поволжье началось восстание за освобождение, а одним из его очагов стала Арская земля, где отряды повстанцев состояли в основном из татар, удмуртов и марийцев…

В 1781—1796 годах Арск имел статус уездного города Казанского наместничества, с 1796 года — заштатного города Казанского уезда. В XVIII — начале XIX века был местом поселения пахотных солдат. Основные занятия жителей в этот период — кузнечный, мукомольный, плотничный, кирпичный, шерстобитный, портняжный промыслы, земледелие и скотоводство. В начале XX века в Арске располагалось волостное правление, функционировали Богоявленская и Покровская церкви, двухклассное приходское училище, почтово-телеграфное отделение, телефонная станция, земская больница (переведена из с. Чепчуги в 1872 году), земское женское училище, мужское двухклассное ремесленное училище, богадельня, 6 солодовенных, 2 кожевенных, 1 водочный заводы, 3 кузницы, мельница, казенная винная и 10 мелочных лавок, 2 пивных, 2 трактира, 10 харчевен, 3 постоялых двора, базар по понедельникам.

С 1930-го по 1993 годы в Арске функционировало производственное объединение «Национальная обувь» (кстати, артель «Труд» по пошиву татарской национальной обуви функционировала в 1941—1972 годах и в д. Клачи, а ее продукция экспортировалась в Италию, Францию и т.д.); в 1937—1955 годах — машинно-тракторная станция; в 1941—1946 годах — эвакуационный госпиталь, в 1943 году реорганизованный для лечения военнопленных; в 1941 году был открыт плодово-ягодный питомник, позднее преобразованный в совхоз, в коллективное предприятие, в ООО, в СХПК и т.д.

Ныне на территории города с населением около 20 тысяч человек осуществляют деятельность предприятия легкой и пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции, ремонтно-механический завод, комбинат по переработке лесоматериалов, комбинат строительных материалов, элеватор и др.

В 1920 году в Арске были открыты педагогические классы с 2—3-месячным сроком обучения, в 1930 году на их базе основан Арский агропедагогический техникум (в том же году техникуму присвоено имя 10-летия ТАССР). В 1937 году он был переименован в педагогическое училище по подготовке учителей начальных классов (в 1946 году присвоено имя Г. Тукая), в 1992 году — в Арский педагогический колледж им. Г. Тукая. Среди его выпускников многие деятели национальной культуры: Г.А. Ахунов, М.С. Магдеев, Ф.М. Миннулин, И.К. Хайруллин, С.Ф. Шакир и др. В 1999 году при колледже открыт музей «Алифба», экспозиция которого посвящена возникновению и развитию письменности народов мира с древнейших времен до наших дней (1226 единиц хранения). В основу музея легла педагогическая и творческая деятельность преподавателей колледжа С.Г. Вагизова и Р.Г. Валитовой — авторов учебника «Алифба», первое издание которого вышло в 1965 году.

В настоящее время в Арске в области образования работают 4 средние школы, 1 гимназия, 1 начальная школа, 1 начальная школа — детский сад, 8 детских садов, дворец школьников, детская школа искусств, детско-юношеская спортивная школа «Арча», детская юношеская спортивная школа «Арча Арена», реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Исток надежды», профессиональное училище №120, Арский социально-юридический техникум, филиал Академии социального образования (КСЮИ), действуют 3 библиотеки, 2 дома культуры, 2 мечети.

В 1995 году был открыт Арский музей литературы и искусства: площадь экспозиции — 144 кв. м, коллекция насчитывает около 2 тысяч единиц хранения. Экспозиция представляет материалы о 40 писателях и 20 деятелях искусства и науки, чьи судьбы связаны с Арским краем (среди экспонатов документы и личные вещи просветителей Ш. Культяси, Г. Курсави, Ш. Марджани, драматурга Г. Камала и поэта Г. Тукая), о Гражданской и Великой Отечественной войнах. Отдельная экспозиция посвящена изделиям прикладного и изобразительного искусства, уроженцам края, истории региона. В 2009 году открыт Арский историко-этнографический музей «Казан арты». Экспозиция посвящена истории, культуре и традициям татарского народа, проживающего в Заказанье (13615 единиц хранения).

В 2005 году в честь 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на центральной площади Арска был открыт мемориальный комплекс «Слава».

В городе сохранились памятники историко-культурного наследия: здание городской администрации (1853 год), дом Капраловых (вторая половина XIX — начало XX века; памятник жилой архитектуры в стиле эклектики «кирпичного» направления с элементами классицизма), жилой дом конца XIX века, торговые ряды купца С. Хайруллина (конец XIX века), дом купца Сызганова (1890 год), здание железнодорожного вокзала (1914 год), здание Крахмального завода (1929 год), здание промысловой артели «Труд» по изготовлению национальной обуви (1929—1930 годы), Дом Советов (1930 год).

Кай тарафтан килсәң дә,

Колачын ул киң ача.

Изгелектә булса ният,

Кунакчыл безнең Арча.

Тау өстендә балкый Арча,

Түбән җәйри Казансу.

Су буйларын бер иңлә,

Булса күңелең ямансу.

Мәгърифәт нуры биредә,

Иҗат рухы мәңгелек.

Дан җырлый Казан артына

Бөек Тукай иң элек.

Саклап килдең шәһрилегең

Күпме гасырлар аша.

Яза яңа сәхифәләр

Чал тарихлы яшь Арча.

Дамир Нуриәхмәтов, «Безнең Арча».

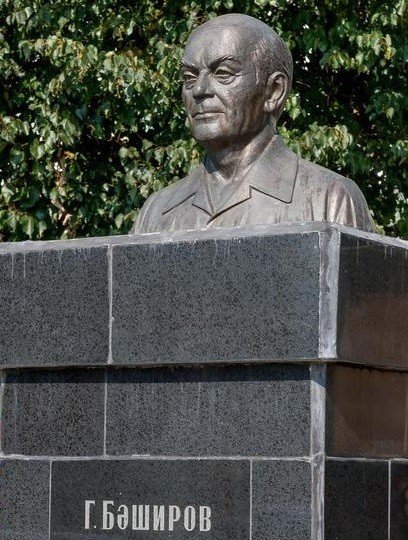

Среди известных уроженцев Арска — Герой Советского Союза В.Ф. Ежков (1922—1943); заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат премии К. Насыри А.Г. Яхин (1931—2010); доктор физико-математических наук Н.С. Барышев (1936—2000); радиоинженер, лауреат Государственной премии СССР Э.К. Абульханов (1937—2005); художник-карикатурист Э.Н. Дышаев (1938—2017); доктор социологических наук Г.Г. Татарова (р. 1944); заслуженный экономист РФ и РТ, министр экономики и промышленности РТ в 2005—2007 годах Б.П. Павлов (р. 1949); композитор Р.Ш. Мухутдинова (р. 1957); министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Л.Р. Сафин (р. 1969), певица, лауреат международной премии «Алтын барс» Л.В. Хамитова (р. 1970), заместитель руководителя департамента внешних связей президента РТ М.И. Гатин (р. 1976), заместитель управляющего делами президента РТ Р.Н. Сабиров (р. 1981).

Кстати, с Арском связано имя оперного певца Федора Ивановича Шаляпина (1873—1938), который в 1885—1886 годах обучался в Арском мужском двухклассном ремесленном училище.

Ханские деревни Арской земли

Как мы уже отметили выше, многие населенные пункты Арского района известны по письменным источникам как минимум со времен Казанского ханства. В этом списке мы точно можем указать деревни и села Абзябар (Абҗабар; после запустения в середине XVI века она возродилась в конце XVI века как русское селение; ныне постоянное население отсутствует), Алга-Куюк (Алга Көек), Арняш (Әрнәш; в 2015 году здесь был зафиксирован один официальный житель), Большие Верези (Зур Бирәзә), Васильева Бужа (Югары Буҗа; ныне здесь поровну — по 50% — русских и татар), Венета (ныне здесь 76% русских), Верхние Аты (Югары Аты), Верхние Метески (Югары Мәтәскә), Верхний Азяк (Югары Әзәк), Верхняя Корса (Югары Курса), Губурчак (Гөберчәк), Ермоловка (ранее — «Малая Нурма», затем — «Страховка»; ныне 100%-ная русская деревня), Каенсар (возродилась в первой половине XVII века после запустения), Казылино (Казиле), Каратай, Кзыл-Яр (Кызылъяр), Клачи (Колачы), Кошлауч (Кушлавыч), Купербаш (Күпербаш; ранее — «Кутернесь»), Кшкар (Кышкар), Мурали (Мөрәле), Наласа, Нижние Метески (Түбән Мәтәскә), Нижняя Ура (Түбән Оры), Средние Аты (Урта Аты), Старая Масра (Иске Масра), Старое Чурилино (Иске Чүриле; ныне здесь 69% татар, 28% русских), Старый Кишит (Иске Кишет), Штырь (Штерә; в дореволюционных источниках упоминается также под названиями «Иштера», «Щира Татарская», «Деревня По Речке Ищерке») и Янга-Сала (Яңасала).

Отметим также наличие в районе большого количества археологических памятников, которые позволяют нам предположить более древнюю историю многих населенных пунктов Арского района — как минимум с периода Волжско-Камской Булгарии, с XII—XIII веков (булгарских памятников X—XI веков в Заказанье на сегодняшний день не выявлено).

Также необходимо указать, что энное количество татарских деревень явно погибло в суровые 1552—1556 годы: например, около д. Старый Яваш (Иске Иябаш) расположено старое кладбище, четко датируемое по могильным камням периодом не позднее Казанского ханства. Судя по историческим преданиям местного населения, в ханские времена именно в тех краях находилось огромное село аж с пятью мечетями.

В гораздо более поздние времена (в том числе в советские) район потерял целое «ожерелье» сел и деревень — это Александровка, Артель Брек, Бекренев хутор, Вознесенский Починок, Гремячка, Грукино, Землероб, Кзыл Сарай, Красное Поле, Кульбаш, Малая Серда, Малое Кодряково, Нижний Азяк, Никольская Бужа, Никольская Слобода, Новая Атня, Пашково, Покровка, Рождественский, Романова хутор, Сталин, Толчишма, Хвостова Бужа, Шеленгур, Янали Починок и, по всей видимости, еще многие другие.

Кстати, наиболее молодой деревней района сегодня является д. Наратлык, расположенная в бассейне реки Шошмы, в 36 км к северу от Арска. Она зарегистрирована как населенный пункт 14 ноября 1996 года и ныне входит в состав Ташкичинского сельского поселения. Число жителей в 2015 году — 97 человек, татары.

Родина Габдуллы Тукая. «Дивный край!»

С именем великого татарского поэта Габдуллы Тукая (1886—1913) в Арском районе напрямую связано несколько населенных пунктов.

«Стоит моя деревня на горке некрутой.

Родник с водой студеной от нас подать рукой.

Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком.

Люблю душой и телом я все в краю моем…»

Из стихотворения Г. Тукая «Родная деревня» (1909). Перевод В.Тушновой

Габдуллазян Тукаев родился в деревне Кошлауч (Кушлавыч) 14 апреля в семье указного муллы Мухаммедгарифа (1842, Кошлауч — 1886, Кошлауч; похоронен на местном сельском кладбище) и его супруги Бибимамдуды (1864, Училе — 1890, Починок Сосна).

Деревня расположена на берегу речки Красной, в 24 км к северо-западу от Арска, известна с периода Казанского ханства. В XVIII — первой половине XIX века ее жители относились к категории государственных крестьян, занимались земледелием, скотоводством и пчеловодством. В начале XX века в деревне функционировали мечеть, медресе, ветряная мельница, кузница, 2 постоялых двора, 2 мелочные лавки. До 1920 года деревня входила в Больше-Менгерскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 1930 года в Тукаевском, с 1938 года в Атнинском, с 1959 года вновь в Тукаевском, с 1963 года в Арском районе. Ныне входит в состав Утар-Атынского сельского поселения. В 1930 году в деревне был организован колхоз им. Тукая, в 1985 году он вошел в состав объединенного колхоза «Чулпан», в 1990 году вновь в составе колхоза им. Тукая. С 2015 года — ООО «Тукай».

Жители (около 130 человек) занимаются полеводством и мясо-молочным скотоводством. В деревне действуют сельский клуб, библиотека, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. В 1976 году, к 90-летию со дня рождения Г. Тукая, в деревне был открыт Дом-музей семьи Тукаевых, в 1996 году восстановлена усадьба Тукаевых (включает дом муллы, дом, в котором воссоздан типичный интерьер сельского жилища, амбар-клеть, баню). Основная экспозиция дома-музея размещена в доме муллы и состоит из трех разделов: «В медресе», «Жизнь и творчество Тукая», «Кошлауч — родина Тукая». Площадь экспозиции — 120 кв. метров, фонды насчитывают 610 единиц хранения. Среди особо ценных экспонатов — личные вещи матери поэта. В 1955 году на территории музея был установлен бюст Г. Тукая (скульптор И.А. Новоселов).

Когда Габдулле было около пяти месяцев, он лишился отца. Вскоре умерла его мать, и в возрасте четырех лет Габдулла стал круглым сиротой. В 1890 году он попал в семью деда (отца матери) Зинатуллы Зайнельбаширова (1829—1909) — имам-хатыба мечети с. Учили (Өчиле). Второй раз Г. Тукай жил в селе в период болезни с конца декабря 1911-го по февраль 1912 года в доме своего дяди.

Это село расположено на берегу речки Верезинки, в 13 км к северу от Арска. Оно основано в конце XVII века и нередко в дореволюционных источниках упоминается под названиями «Сюля» и «Малые Верези». В XVIII — первой половине XIX века его жители относились к категории государственных крестьян, основными занятиями которых были земледелие и скотоводство, а также кустарные промыслы. В начале XX века в селе функционировали мечеть (памятник культовой архитектуры — образец татарского деревянного зодчества конца XIX века), мектеб, водяная мельница, мелочная лавка. До 1920 года село входило в Ново-Кишитскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 1930 года в Арском районе. Ныне входит в состав Новокырлайского сельского поселения. Ныне в селе действуют неполная средняя школа, детский сад, мечеть. Жители — а их более 250 человек — работают в СХПК «Чишма», занимаются свиноводством. В селе обустроено три родника.

В 1892—1894 годах маленький Г. Тукай воспитывался в доме крестьянина Сагдетдина Салихова (1837—1904) в селе Новый Кырлай (Яңа Кырлай). Это село расположено в верховье реки Ия, в 22 км к северу от Арска. Оно было основано в конце XVII века, а в дореволюционных источниках упоминается также под названиями «Новопоселенная Гарь» и «Малый Крылай». В XVIII — первой половине XIX века его жители относились к категории государственных крестьян, основными занятиями которых были земледелие и скотоводство, а также обувной промысел.

В 1811 году здесь была построена мечеть, а при ней функционировал мектеб, в котором и учился Г. Тукай. В начале XX века в селе функционировали мечеть (памятник культовой архитектуры в традициях татарского народного зодчества; в настоящее время работает), медресе, ветряная мельница, 2 мелочные лавки. До 1920 года село входило в Ново-Кишитскую волость Казанского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Арского кантона ТАССР. С 1930 года в Арском, с 1935 года — в Кзыл-Юлском, с 1956 года — в Тукаевском, с 1963 года — в Арском районе. Ныне центр Новокырлайского сельского поселения. В 1930 году в селе был организован колхоз «Тукай-Кырлай», ныне работают ООО «Агрофирма «Кырлай» и ООО «Кырлайхлеб», где и трудятся местные жители, коих около 520 человек. В селе действуют средняя школа, детский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, гостиничный комплекс, мечеть. В 1955 году в селе напротив школы был установлен бюст Г. Тукая (скульптор И.А. Новоселов), а в 1971 году открыт Государственный литературно-мемориальный музейный комплекс Габдуллы Тукая. В 1976 году на территории комплекса открыт памятник Г. Тукаю, установлены деревянные скульптуры сказочных персонажей по произведениям поэта (автор Б. Урманче). Сам музейный комплекс Габдуллы Тукая расположен в пределах участка таежного лесного массива площадью 11,9 га — памятника природы регионального значения «Лес Тукай-Кырлай».

* * *

«Я коня оседлал,

В Заказанье прискакал.

Край цветущий и родной,

Не расстанусь я с тобой!»

— так поется в одной народной песне про «Казан арты» — Заказанье. Мы тоже не спешим расставаться с Арским районом, ведь мы еще не рассказали о многих и многих известных людях, о знаменитых деревнях, об интересных достопримечательностях этого дивного края, о современном развитии Арского района, его удивительно красивой природе и т.д. — все это мы надеемся написать для читателей «Реального времени» (и фотографии приложим другие) в самое ближайшее время…

Продолжение следует

- Арское городище. Вид с левого берега Казанки. 2010 г. Фото З.Г.Шакирова

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Арск

- Губурчак

- Губурчак

- Корайван

- Корайван

- Корайван

- Кошлауч

- Кошлауч

- Кошлауч

- Кошлауч

- Кошлауч

- Кшкар

- Кшкар

- Новая Серда

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Новый Кырлай

- Около деревни Наратлык

- Около деревни Наратлык

- Около деревни Наратлык

- Река Кисьмесь

- Сарай Чекурче

- Симетбаш

- Средняя Корса

- Старый Кырлай

- Ташкичу

- Ташкичу

- Тюбяк-Чекурча

- Тюбяк-Чекурча

- Тюбяк-Чекурча

- Урнашбаш

- Урнашбаш

- Урнашбаш

- Урняк

- Урняк

- Урняк

- Урняк

- Утар Аты

- Утар Аты

- Утар Аты

- Утня

- Учили

- Учили

- Учили

- Учили

- Учили

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хасаншаих

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Хотня

- Чиканас

- Чума-Елга

- Чума-Елга

- Чума-Елга

- Шура

- Шушмабаш

- Шушмабаш

- Шушмабаш

- Югары Аты

Справка

Лариса Махмутовна Айнутдинова — историк

- Кандидат исторических наук, доцент, руководитель Центра регионоведения и социокультурных исследований Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ.

- Исследовательские интересы: история Татарстана XIX—XXI веков, регионоведение, энциклопедистика, науковедение.

- Автор более 100 научных публикаций, в том числе монографий «Либеральное движение в Казанской губернии: 1900—1917 гг.» и «Казанская научная пресса», учебного пособия «Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX — начале XX вв.», справочника «Ученые Татарстана — доктора наук», более 600 статей в шеститомной «Татарской энциклопедии».

Булат Лиронович Хамидуллин — историк, писатель

- Член правления Союза писателей РТ, кандидат исторических наук, руководитель Центра изучения татарской диаспоры Института татарской энциклопедии и регионоведения АН РТ, выпускающий редактор журнала «Поволжская археология».

- Автор идеи иллюстрированных книжных серий «История татар» и «История татар в лицах», книг «Из глубины столетий», «Народы Казанского ханства», «Хазары и их вассалы глазами современников» и др.

- Автор более 200 публицистических и научных статей, в том числе для Большой российской энциклопедии.

- Лауреат Международной премии им. Кул Гали, заслуженный работник культуры РТ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники.

Работа ученых ведется в рамках трех основных проектов: «Татарская онлайн-энциклопедия», «Населенные пункты Республики Татарстан» и «Регионы компактного проживания татар в Российской Федерации».