Штаны, кафтан да сарафан: как Восток одевал Русь

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 14

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

IV. Быт

1. Одежда и обувь. Характер древней русской одежды и ее происхождение. Перечень видов одежды. Головные уборы. Обувь. Украшения. Материи и материалы для одежды и обуви

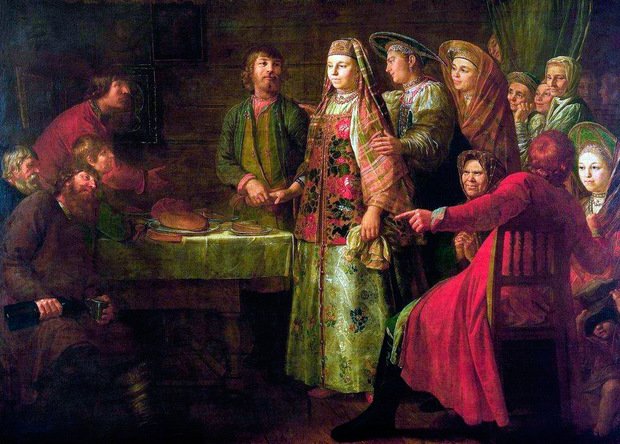

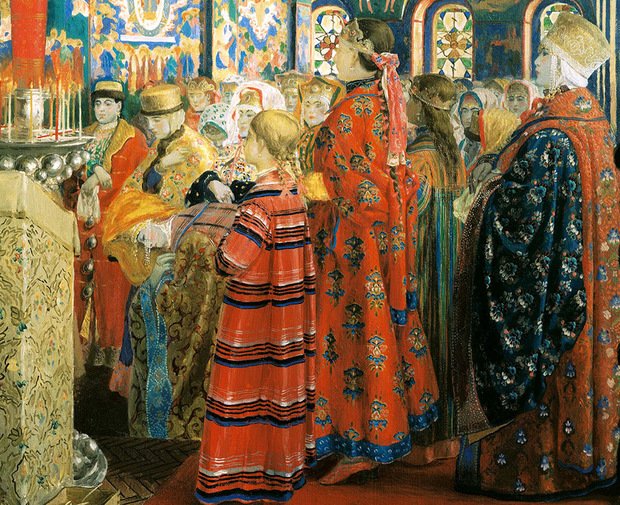

Достаточно бросить беглый взгляд на русские костюмы XVI—XVII столетий, чтобы найти в них поразительное сходство с татарско-азиатскими одеждами. Вот как красочно и с юмором описывает П.Н. Милюков впечатление, производимое на европейцев появлением русских послов в XVII веке в странах Западной Европы: «Их (т. е. московских послов) появление на улице в парчах и в шелку красного, желтого или зеленого цвета, в длиннополых халатах с высочайшими воротниками и длинными рукавами, в меховых шапках азиатского покроя, собирало около них толпу зевак: не то это был маскарад, не то религиозная процессия, не то просто этнографический курьез, вывезенный каким-нибудь предприимчивым антрепренером из заморских стран, вместе с крокодилами и африканскими львами».

Несомненно, что одежда была позаимствована русскими у татар еще во время монгольского ига, вероятно, в первое столетие после завоевания татарами русских княжеств. Об этом мы имеем косвенные указания у византийского писателя Георгия Пахимера (родился в 1242, умер около 1310 г.), который рассказывал о появлении в южной Руси Ногая, хана из темников Золотой Орды. Он пишет, что Ногай без всякого труда подчинил себе все народы, жившие к северу от Черного моря, и поселился в южной Руси вместе со своими соплеменниками.

«И вот, — рассказывает Пахимер, — с течением времени не имевшие с ними сношения жителя средиземных областей, я говорю — аланы, зикхи, готфы и росы и разные соседние с ними народы, узнают их нравы, перенимают по привычке язык и одежду и делают их союзниками...».

Азиатская одежда господствовала в России до времени Петра I, а после того ее продолжала напоминать одежда русского простонародья и некоторые незначительные пережитки в среде господствующих классов общества, вроде четырехугольного верха кучерских шапок и квадратной верхушки уланских киверов. Вероятно, и павлинные перья, которыми украшались шляпы кучеров, были тоже позаимствованы с Востока, где они у китайцев являлись почетной наградой, соответствующей ордену в Европе.

Вот перечень различного рода одежды, обуви и украшений, позаимствованных в разное время у восточных народов.

Одежда

- Азям, озям — мужская верхняя одежда с узкими рукавами, простиравшаяся до колен или несколько выше, со сборами назади, с пуговицами и петлями напереди для застегивания (перс.-араб. аджам — «иноземщина, персы»).

- Армяк, армячок, ормяк, ормячок — комнатная одежда халатного покроя из шерстяной материи (армячины), с завязками (от 8 до 12) на вороту и на боковых прорехах у подола. Персидское «урмяк» означает платье из грубой шерстяной ткани, а в Бухаре — материю из шерстяного волоса. В последнее время армяком называлась верхняя одежда из толстого сукна в виде кафтана.

- Архалук — азиатское короткое мужское платье, заменяющее халат. (тюрк. и перс.).

- Балахон — просторный и длинный халат (перс.).

- Бешмет — стеганое полукафтанье, стеганая поддевка под кафтан (тат.).

- Бугай — слово монгольское и означает «бык», а также непромокаемый плащ, сделанный из бычачьей шкуры. Бугай, подбитый соболем, был у Ивана Калиты.

- Бурка — широкий войлочный плащ без рукавов, носимый кавказскими горцами (тюрк.).

- Доха, даха — шуба из шкур мехом и внутрь, и наружу (монг.).

- Емурлук — верхняя одежда от дождя (тур.-тат. от ягмур — «дождь»).

- Епанча, япанча — безрукавый плащ — бурка (тур.). Епанча была двух родов: одна дорожная, из верблюжьей шерсти или грубого сукна, которая надевалась сверх обыкновенного платья; другая, нарядная, из богатой материи, подбитая мехом, ее надевали для пышности, когда выезжали верхом, чтобы покрасоваться перед народом. Этот род одежды весьма древний: он упоминается еще в «Слове о полку Игореве» под названием «Япончица».

- Ергак — шуба из шкур жеребят, шерстью вверх, носимая кочевниками, а иногда спортсменами.

- Зепь — карман (перс. джиб — «пазуха, карман», от араб. джайб — «ворот у рубахи, пазуха, грудь»).

- Зипун — в XVI веке узкая длинная одежда вроде кафтана, длиною ниже поясницы, иногда до колен и даже до икор. Зипун надевался поверх сорочки и застегивался на пуговицы числом от 11 до 16. У людей простых и небогатых зипуны делались из крашенины, зимние из сермяги; у людей состоятельных — из легкой шелковой материи. Зипуны носили все классы населения. Поверх зипунов надевали кафтан или ферязь (тат. зубун; у мещеряков збун значит то же, что у татар чикман — «кафтан»).

- Кабат — широкая рубаха с короткими рукавами, употреблявшаяся в XVII столетии.

- Казакин — мужское верхнее платье в виде кафтана на крючках, со сборками сзади (татар., от слова казак или от перс. казаганд — соевая одежда, подбитая ватой, надеваемая под кольчугу).

- Карман — сев. тюрк. Однако, по мнению В.В. Радлова, это слово заимствовано северными тюрками из русского языка.

- Кафтан, кавтан, ковтан — в XVI столетии верхняя одежда, длиною до пят или только до икр, с чрезвычайно длинными рукавами, достигавшими до земли; концы рукавов заменяли собою перчатки. Кафтаны застегивались на груди или нашивными петлями и пуговицами, или чаще завязками. Нижняя часть разреза у кафтана всегда оставалась незастегнутой. Кафтаны в старину носили все, начиная от царя и кончая простым крестьянином. Русские кафтаны отличались от татарских тем, что запахивались не на левую, а на правую сторону. Кафтаны делались из разнообразных тканей и надевались или прямо на зипун или на фарязь (тур.).

- Куртка — по объяснению проф. Эрдмана, персидское слово (курта и куртек), означающее короткое платье с рукавами, простирающимися до локтей, надевавшееся на голое тело.

- Кушак — пояс из широкого и длинного куска материи. В старину при кушаке носили нож, иногда кинжал или нож и ложку (тур.).

- Охабень — верхняя одежда русских бояр в виде кафтана с четырехугольным меховым воротником и прорезами под рукавами. Это слово Эрдман сближает с арабским каба, которые у современных арабов называется мужское платье с рукавами, а у персов — длинная мужская одежда, род кафтана.

- Очкур — пояс, шнурок, стягивающий штаны, шаровары (тур.).

- Плащ — перс. палас — «грубая шерстяная одежда, носимая дервишами»; «грубый ковер».

- Сарафан — в старину был одеждой одинаково как женской, так и мужской. В 1378 году русские воины ездили за р. Пьяной, «порты своя с плеч спустя (ездяху в охабнех и сарафанах), а петли растегав, аки росплели бяше бо им варно бе со в то время знойно». В XVII веке сарафаны были еще мужской одеждой, они входили в число одежд царя Михаила Федоровича. В XIX столетии сарафаны сохранялись в деревенском быту, будучи одеждой крестьян. Это было длинное платье без рукавов или с вшитыми рукавами из бельевой ткани, с застежками спереди с наплечьями и с пояском. Название сарафан — персидское «сарапа», что буквально означает «с головы до ног», а в переносном смысле — почетную одежду.

- Татаур — ременный пояс с металлическими наконечниками, вроде употребляемых монахами и послушниками (монгольское татаур — вообще «застежка, пояс»).

- Терлик — верхняя одежда, похожая на узкий кафтан только с перехватом, с короткими петлями и короткими рукавами. Терлики носили князья, цари и придворные. Шились они из бархата, сукна и камки на подкладке и на меху. Упоминаются в 1486 г. У татар до последнего времени терликом называлась одежда, которую они носили под халатом. Это слово известно монголам и персам: у монголов терлик означает халат, верхнюю одежду, у персов тирлик или дирлик означает платье с короткими рукавами, открытое спереди.

- Тесьма, тесма, тесмяк — в старину опояска вроде пояса с пряжкою и крючком на концах. Тесмяки отличались от поясов тем, что были большею частью ýже их. Теперь тесьма — узкая тканая или плетеная полоска, употребляемая для связи, скрепления чего-либо, а не для украшения, как лента (тат.).

- Тулуп — долгополая меховая шуба, преимущественно овчинная, обычно не крытая сукном (тюрк.).

- Ферязь — верхняя одежда, надевавшаяся в старину как и кафтан, на зипун. Она была с длинными, суживавшимися к запястью рукавами, широкая в плечах и ýже кафтанов в подоле, длиною почти до лодыжек, без перехвата и воротника; спереди застегивалась пуговицами (от 3 до 10) с длинными петлицами, или скреплялись завязками. Название этой длинной одежды арабское (фараджийя), которое перешло к нам в XVI веке от турок. Последние словом ферадже называли верхнюю накидку женщин, а также верхнюю одежду ученых богословов.

- Халат — широкая и длинная одежда, весьма распространенная у многих восточных народов. Слово это арабское, означающее почетное платье, жалуемое правителем (хильат), происходит от глагола халаа, что значит «снял, скинул», и указывает на обычай дарить одежду, снятую с себя, со своего плеча. В современном персидском языке халат — «почетная одежда, жалованное платье».

- Чапан, чепан — верхняя длинная крестьянская одежда, надеваемая в дорогу поверх другой одежды (тат.).

- Чекмень — верхняя кавказская мужская одежда, вроде казакина (тат.).

- Чоха, чуха, чуга — одежда, приспособленная к путешествию и к верховой езде. Это был узкий кафтан, с рукавами по локоть, подпоясываемый поясом, за который закладывались нож и ложки, а на грудь привязывалась перевязь с дорожной сулеей (тур.).

- Шаровары, шальвары — широкие штаны (персид. слово, усвоенное турецким и арабским языком). Древний лексикограф Свида называет шаровары персидским одеянием. Это слово уже IV века до Р.Х., перешло в Грецию, о чем свидетельствует употребление его комиком Антифаном в его «Скифах». Впоследствии это персидское слово вошло в употребление почти во все новые языки.

- Штаны — из тюркских слов: ич — «внутренность» и то «платье» (в словаре) Гоутсма так и написано «irmоn».

- Шуба — от перс.-араб. джубба — широкая верхняя одежда с широкими рукавами. Это слово вошло и в турецкий язык в виде джюббе или джюппе с тем же значением. Поляки из джюббе сделали свой жупан. Проникнув к нам значительно позже кружным путем с Запада, арабское слово джубба получило у нас значение юбки, сильно отойдя по смыслу от своего прообраза.

Здесь уместно отметить, что исконная русская рубашка или сорочка, шившаяся в старину до колен и даже ниже и имевшая разрез для ворота напереди, после нашествия татар, надо думать, что не без их влияния, стала шиться выше колен и ворот разрезаться не по середине, а на левой стороне груди.

Головные уборы

- Башлык — теплый головной убор с длинными концами, надеваемый поверх шапки (от тюрк. баш — «голова»).

- Клобук — монашеская высокая цилиндрическая шапка. Хотя большинство филологов производят это слово от тюркского калпак, но проф. Мелиоранский и Брандт затрудняются признать это словопроизводство.

- Колпак, калпак — высокая, к верху суживающаяся шапка, с узким меховым отворотом и с одним или двумя разрезами напереди и сзади до половины, к которым прикреплялись пуговицы и запонки. Этой формы шапки носили все, не исключая и простонародья. У последних шапки были из сукна или войлока и подбивались овчиною; богатые носили колпаки из атласа, обычно белого цвета. Колпаками называлось также и воинское наголовье (тат.).

- Малахай — большая шапка на меху с широкими наушниками (калмыц. махля).

- Попаха, папах — высокая косматая меховая шапка, обычно с суконным верхом (тюрк.).

- Тафья — скуфья, шапочка, закрывающая плотно макушку головы вроде татарской тюбетейки. Их носили в комнате, а царь Иван Грозный ходил в ней и в церковь, и за это поссорился с митрополитом Филиппом. Последний протестовал против тафьи как против чуждого, мусульманского («агарянского») обычая. Русские времени Ивана Грозного, подражая мусульманам, не только очень плотно стриглись, но даже брили свои головы. Слово такия, от которого произошла тафья, употребляется и теперь у татар в значении «колпачок», «скуфья» (тат.).

- Тюбетейка — маленькая круглая шапочка, обычно расшитая узорами (тат.).

- Фата — древнее русское головное женское покрывало (тюрк.).

- Шаль — большой головной вязаный или тканый платок (перс.).

- Шапка — (тур.).

- Шлык — род высокого повойника (из тюрк. башлык).

Обувь

- Бабуши (перс. папуш — «башмак, туфля, обувь», от па «нога» и пуш — в сложных словах: «одежда, покров») — «туфли, калоши баз задников, верхняя обувь»; в новгородском и архангельском диалектах панпуши и пампуши — простые грубые башмаки.

- Башмак. Башмаки вошли в употребление, как говорит Савваитов, около XVII столетия, но, как прозвище, это слово встречается в Софийском временнике в 1447 году. Слово башмак татарское и значит обувь. В Московском государстве башмаки носили как мужчины, так и женщины. Они делались с таким высоким подбором, что, если стать на каблук, то передняя ступня не касалась земли.

- Ичеготы, ичетоги, ичетыги, ичитычи, ичотоги, четычи — иначе назывались также русским словом ногавицы. Это собственно были сафьянные мягкие сапоги, которые вплоть до Октябрьской революции носили татары всегда с кожаными калошами-башмаками. Татарское название их читек (от эч — «внутренность», и итек — «сапог») по-русски обычно произносилось ичиги.

- Каблук (тур.).

- Чоботы, чеботы — муж. и жен. Обувь, похожая на глубокий башмак с каблуками и с острыми, к верху загнутыми носками. Сапоги, башмаки чоботы и ичетыги были в старину всегда цветные, чаще всего красные и желтые. Крестьяне обычно ходили в лаптях, посадские жены — в сапогах, а дворянки —в чоботах и башмаках. Чоботы были и царской обувью (тат. чабата).

- Чулки относятся обычно к тюркским позаимствованиям.

- Чувяки, чевяки — мягкие туфли без каблуков (тат.).

Различные украшения одежды и обуви из материи, драгоценных металлов и самоцветных камней

- Алам, олам, олом — нашивка на платье в виде серебряной бляхи или вырезки из ткани, низанной жемчугом с драгоценными камнями. Алам — слово татарско-арабское и означает «знак, значок, знамя».

- Бахрама, бахрома — тесьма, один край которой снабжен сплошным рядом свисающих нитей, шнурков или других подвесков. Пришивалась к краям одежд и уборов (от араб. мухаррамат — «кружева»).

- Гайтан, гойтан — шнурок для подвешивания крестов или иконок на груди. (тур.). Однако Фасмер полагал, что в виду христианского значения этого слова его надо считать заимствованным у греков (греч. гайтани).

- Гапель — застежка, бляшка с крючком (перс.-араб. хабль — «веревка, связь»).

- Кайма — полоса по краю ткани, отличающаяся от нее цветом, узором (казак.).

- Калита — кожаная сумка, которая иногда привешивалась к поясу вместе с тузлуками (тат.).

- Капторга — металлическое украшение у пояса (род застежек). У калмыков хапторга означает металлический футлярчик у пояса, употребляющийся только в качестве украшения.

- Серьга — по Рейфу, слово татарское. В Россию серьги привозились с Запада и с Востока, но «гораздо распространеннее были восточные серьги». В тюркских языках серьги называются: у мишарей, алтайцев и казаков — сырга, у астраханских ногайцев — срга, на джагатайском языке исырга.

- Тузлук — украшение или принадлежность пояса. Савваитов предполагает, что это была солонка, которую привешивали к поясу во время путешествий (тур. туз — «соль», тузлук — «солонка»).

- Самоцветные камни, судя по названиям, были заимствованы из Ирана. Это: алмаз (перс. с араб. и греч.), аметист (ар.и перс. джамаст), бирюза (перс. фируза и пируза), вениса, виниса — гранат (перс. банафша), изумруд (перс. зоморрод), лал — рубин, красный яхонт (перс. лал с ар.), сердолик (перс.-ар. зард азик — желтый сердолик), яхонт (перс. ягут с ар.), яшма (перс. яшм).

Материи и материалы для одежды и обуви

- Ардаш — низший сорт шелка, вывозившегося из Персии (перс.).

- Алача — шелковая или полушелковая ткань персидского или бухарского изделия (тат.). Упоминается в путешествии Афанасия Никитина за три моря (тат. алача — «пестрядь, полосатая холстина»).

- Алтабас — особого рода парча, шелковая с золотом. Алтабас в Московской Руси был наиболее распространенной шелковой тканью, по ценности занимавшей второе место после аксамита. Привозился он в Россию как с Запада, так и с Востока, причем наибольшее число алтабасов, сохранившихся в наших музеях от XVI века по их узорам указывает на их западное происхождение, а от XVII века — на восточное. Древнейший датированный саккос из алтабаса относится к 1540 г. По объяснению Савваитова и Иностранцева, слово алтабас тюркское, образовавшееся их двух слов: алтун — «золото», и бязь — «ткань».

- Атлас, отлас — шелковая, глянцевитая гладкая ткань (перс.-ар.). Наиболее распространенными атласами в Московской Руси были тюркские, т. е. турецкие. Они вошли в употребление на Руси в начале XV века.

- Байберек, бамберек, банберск — ткань из крученого шелка, гладкая или с золотыми и серебряными узорами. По Академическому словарю, «байберек» название бухарское, по определению Савваитова — греческое (от «бамбакерос»).

- Бурметь — грубая бумажная персидская ткань (перс.).

- Бязь — бумажная ткань вроде толстого миткаля. (тюрк.).

- Дороги, дараги — азиатская шелковая ткань большею частью полосатая или клетчатая. (перс. дараи — род шелковой материи, вырабатываемой в Иезде и Испагани.).

- Дымка — род легкой бумажной материи (тур.).

- Зарбоф, изорбаф — золотая или серебряная ткань с узорами, вырабатывалась исключительно на Востоке; в России употреблялась преимущественно на верхнюю праздничную одежду.

- Зендень — бумажная ткань, употреблявшаяся обычно на подкладку или на бедные ризы в сельских церквах. Вырабатывалась в Бухаре во многих селениях, в том числе и в селении Зандана или Зендене, от которого и получила свое название.

- Зуфь — шерстяная ткань, комлот разных цветов (перс.-ар. суф. — «шерсть»).

- Камка — шелковая цветная ткань с разными узорами (перc. камха, кемха).

- Канаус — восточная материя из некрученого шелка (перс. канавиз).

- Кармазин — ткань темно-красного цвета (перс. кермези — «красный, пурпуровый»).

- Киндяк — бумажная набойчатая ткань. Упоминается в путешествии Афанасия Никитина (от перс. кунаг, что значит «нить хлопчатника или шелка»).

- Кисея — редкая бумажная ткань (казак. каса).

- Кумач — бухарская бумажная ткань преимущественно красного, реже синего и др. цветов (перс.-ар. кумаш.).

- Кутня — восточная ткань из шелка и бумаги, большею частью полосатая. (бухар. хутни и араб. кутни).

- Миткаль – толстая хлопчатобумажная ткань. Иностранцев производит название ткани «миткаль» от перс.-араб. слова мискаль, означающего определенный вес и золотую монету, и полагает, что название цены или веса перешло на самую ткань.

- Мухояр — бухарская ткань с шелком и шерстью (перс.-араб. мухаййяр).

- Объярь — плотная шелковая ткань с золотыми и серебряными струями и разными узорами (перс. абдар — волнистый, струйчатый). Объярь — одна из излюбленных тканей в русском быту, шедшая преимущественно на верхние одежды: кафтаны, ферязи, шубы, верх шапок, а также на церковные облачения. Объярь вырабатывалась как на Западе, так и на Востоке — в Турции и Персии.

- Парча — материя с шелковой основой, затканная золотыми и серебряными нитями (перс. парча — «кусок, обрезок»).

- Репс — сорт бумажной ткани (перс.).

- Сафьян — выделанная козловая кожа высокого качества (перс. сахтийан).

- Серпянка — род редкой полотняной ткани, грубая марля (п.— т.).

- Ситец — хлопчатобумажная ткань (перс.-инд. — «ситец»).

- Тармалама — плотная пестрая шелковая ткань с крупными узорами, идущая на халаты; выделывается в Иране и Турции (тюрк.).

- Тафта — тонкая, глянцевитая и плотная шелковая ткань (перс.). Тафта в России появилась не позднее XV века.

- Фарауз — шелковая ткань (перс. феравиз — «оборка, бахрома»).

- Фата — легкая шелковая ткань, которую не следует смешивать с фатой — женским покрывалом. Ф. употреблялась преимущественно как подкладка к другим тканям.

Из многочисленных цветов материй следует отметить следующие восточные позаимствования:

- алый — ярко-красный (тюрк.).

- таусинный — темно-вишневый (перс. таусини — «павлинный»).

- шафранный — желтый (перс.-ар. зафарани — «шафранный»).

Продолжение следует

Справка

С.С. Аверкиев

ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Казань — 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев

Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015

© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015

© Институт российской истории РАН, 2015

© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015

© Издательство «ЯЗ», 2015