«Марджани оставил после себя целых два памятника...»

Долгожданное появление памятника одному из крупнейших татарских мыслителей Шигабутдину Марджани вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Кому-то сразу в глаза бросилось отсутствие татарских букв в надписи, кто-то сокрушался с сугубо религиозной точки зрения. Можно ли было ставить памятник богослову, отстаивавшему чистоту религиозных убеждений мусульман? Об этом в своей колонке для «Реального времени» размышляет ученый Альфрид Бустанов.

Памятник преткновения

Марджани в камне — это прецедент. В каком-то смысле перед нами апогей советского проекта по конструированию национальных историй. Повод вспомнить о богослове и историке банален — это 200-летний юбилей, обещавший массу праздничных мероприятий. Теперь же юбилейный год на исходе, и можно поразмышлять о том, как и что мы помним о Марджани.

В чем величие Марджани?

Слава Шигабутдина Марджани вполне оправданная. Еще до советской эпохи имя Марджани становится популярным на Ближнем Востоке и у дагестанских богословов, а после Революции мы видим цитаты из его работ в татарских текстах по исламскому праву. В общем, с индексом цитирования у Марджани все в порядке. При этом и в советское время, когда это стало возможным, о Марджани говорили историки и обществоведы. В первую очередь, о его взглядах на татарскую историю и на необходимость прогресса в обществе.

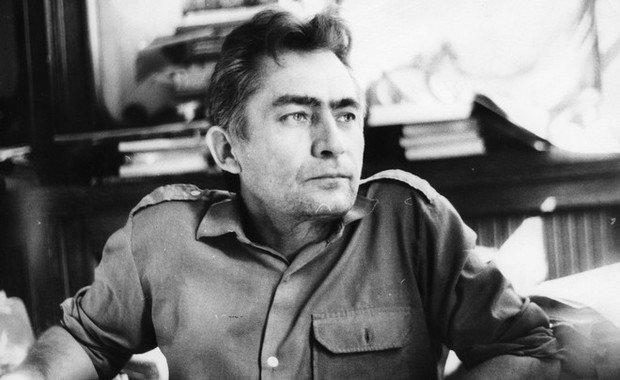

Альберт Фатхи: «История татар во всей своей совокупности, в обилии материалов, в исторической глубине первоисточников удалась лишь самим татарским ученым — Марджани и Фахретдинову, которые воспитывались на классических работах Востока»

Тонко о наследии Марджани высказался в своих записках Альберт Фатхи (1937—1992), один из крупнейших знатоков татарской рукописной книги: «История татар во всей своей совокупности, в обилии материалов, в исторической глубине первоисточников удалась лишь самим татарским ученым — Марджани и Фахретдинову, которые воспитывались на классических работах Востока. И тем более важно, что они это представили, вернули массам, обнародовали самому народу, опубликовав книги на татарском языке, с благородной и естественной целью — чтобы культура развивалась еще дальше, чтобы история служила современности, которую этот народ творит». По сути, эта живая культура мысли и породила таких великих личностей, а сами они творили во имя продолжения и преемственности высокой исламской культуры среди татар.

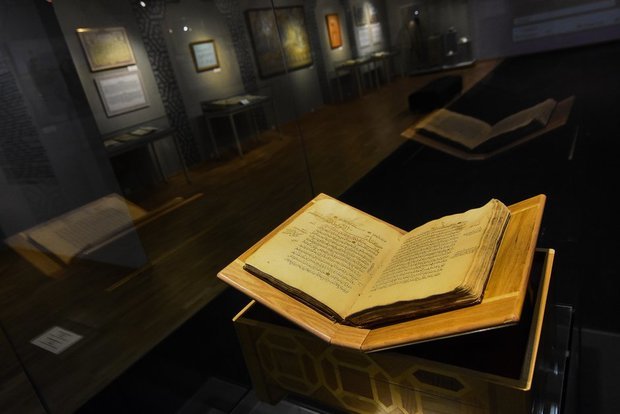

Именно универсальность татарской книги дала миру гиганта Марджани. Не случайно все его труды выстроены на богатейшем материале татарской рукописной традиции. По сути, его сочинения «Мустафад ал-ахбар» и «Вафийат ал-аслаф» являются важнейшим опытом систематизации интеллектуального наследия. Альберт Фатхи подчеркивал, что в трудах Марджани «выработан соответствующий принцип систематизации, каталогизации и описания памятников татарской книжной культуры, что должно было явиться фактически руководством по обработке фонда татарских рукописей». Должно было, но не стало. К сожалению, аутентичные подходы к источникам оказались у нас механически подменены европейской традицией с ее разделением по языкам и жанрам письма. Лишь в (около)исламской традиции в течение XX в., в рукописях Карима Сагитова, Зайнап Максудовой и других, Марджани читался именно как часть исламской историографии.

Памятник нерукотворный

Марджани оставил после себя целых два памятника. Во-первых, народная традиция (а не приказ местного обкома!) соединила его имя с мечетью, построенной не при нем, но ставшей знаменитой именно как мечеть Марджани. Эта мечеть — сердце татарской культуры. С момента ее открытия в XVIII в. ее двери никогда не закрывались, а призыв на молитву и пятикратный намаз совершаются здесь каждый день на протяжении столетий. В этом и была миссия Марджани — обеспечить преемственность исламской традиции и сохранить татарский народ в ее рамках.

Во-вторых, как бы это банально не звучало, Марджани действительно оставил богатое письменное наследие, о котором написана уйма научных исследований. Вершина творчества Марджани — это «Мустафад ал-ахбар», написанный по-татарски, и «Вафийат ал-аслаф» на арабском. Оба сочинения в основе своей содержат бесчисленные биографии известных личностей исламской культуры, в первую очередь — среди татар. О каких-то личностях мы хорошо знаем и из других источников, но всегда интересно увидеть оценку Марджани, его взгляд на тысячелетнюю историю ислама. Работы одних богословов он высоко ценил, другие же называл собранием сказок и вымысла.

С тем чтобы сделать труды Марджани доступными хотя бы знатокам арабского языка, в рамках профессуры по истории исламских народов в России в Европейском университете в Санкт-Петербурге была проведена работа по набору трех из шести томов «Вафийат ал-аслаф». В основу были положены две рукописи из собрания Казанского федерального университета, одна из которых, судя по всему, написана рукой самого Марджани.

Два тома сочинения доступны здесь: eu.spb.ru. И собственно том с биографиями татарских богословов.

На том же сайте внимательный читатель найдет и другие образцы исламской литературы в России, доступные полностью или частично.

Под конец приведем слова многолетнего имама мечети Марджани, Габделхәбира Яруллина, сказанные им во время пятничной проповеди в 1968 году: «Фазил гамил булган Шиһаб әл-Мәрҗани хәзрәтләренең аяк баскан, вәгазь сөйләгән мәсҗедендә намаз укыймыз. Остаз мәрхүм Аллаһының рәхмәтендә булсын, җаны шад булсын. Бер шушы галим эзеннән барып, һәртөрле бидгать вә хөрәфәтләрдән ерак булып, безгә дә мөкаддәс Ислам динен дөрест итеп аңларга, дөрест итеп гамәл итәргә Аллаһы насыйб итсен».

Справка

Альфрид Бустанов

- Ph.D. (Amsterdam University, 2013)

- Профессор факультета истории в Европейском университете в Санкт-Петербурге.

- Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (London — New York, 2015) и «Книжная культура сибирских мусульман» (Москва, 2012). Колумнист «Реального времени».