«Страна была инфицирована насилием во время гражданской войны. И Сталин этим воспользовался»

Писатель Сергей Лебедев — о причинах возвеличивания Сталина в наши дни и о том, почему русская литература пишет о чужих проблемах

Сергей Лебедев, «молодой писатель, пишущий о сталинизме в нашей крови», в интервью «Реальному времени» рассуждает о том, как и почему государство пошагово реабилитирует Сталина, как воспринимают русские книги за рубежом, о роли писателя в России и на Западе. Первая часть интервью.

— Сергей Сергеевич, последнее время поднялась волна обсуждений вокруг роли Сталина в истории. Дискутируют об установлении ему памятника. Признают его чуть ли не самым значимым героем в истории. С чем это, на ваш взгляд, может быть связано?

— У меня есть несколько заходов в эту тему. Во-первых, я думаю, этот интерес растет не сам по себе. Государство предпринимает вполне определенные усилия. Конечно, напрямую никто не говорит, что Сталин замечательный человек, давайте поставим ему памятник. Это такая ползучая стратегия — реабилитация шаг за шагом. Мне кажется, наша сегодняшняя власть вообще цинична в плане идеологии. Она инструментально к ней относится. Им нужна дымовая завеса, и режим будет использовать любые средства, чтобы люди не обращали внимания на то, что происходит у них под носом, а рассуждали о каком-то прекрасном, незаслуженно оболганном прошлом. Поэтому берутся любые вещи из прошлого, которые эффективны в идеологическом смысле, как автомат Калашникова — эта вещь стреляет.

По мере того как власть становится все более авторитарной, она все острее нуждается в недемократической легитимации. И в качестве этой легитимации будут использоваться разнообразные сакральные конструкции из прошлого. И, конечно же, образ Сталина как жесткого правителя страны, при котором полмира ее боялись, а еще треть мира этой стране принадлежало, просто неизбежен на этом пути.

«Если эта фигура не получила юридической оценки; если по поводу того, что творил советский режим, не было вынесено никаких юридических решений; если не был введен в действие в 1990-е годы весь огромный пакет люстрационных мер, которые с тем или иным успехом применялись в разных странах восточной Европы, то возвращение Сталина — неизбежная вещь». Фото rg.ru

С другой стороны, есть простые вещи, которые также имеют отношение к проработке прошлого. Если эта фигура не получила юридической оценки; если по поводу того, что творил советский режим, не было вынесено никаких юридических решений; если не был введен в действие в 1990-е годы весь огромный пакет люстрационных мер, которые с тем или иным успехом применялись в разных странах восточной Европы, то возвращение Сталина — неизбежная вещь. Он, как покойник в фильме «Покаяние». Будет возвращаться снова и снова. Потому что такие вещи нельзя просто бросить. Нельзя сказать, что мы про это забудем и подумаем потом. На Сталина было стянуто слишком много чувств, представлений о добре и зле, о правде и неправде, о том, что есть хорошо и плохо для людей.

— Как вы сами воспринимаете эту личность?

— В этом году 80 лет Большому Террору. Мне кажется, говоря о нем, важно не упускать, что за 20 лет до него была Гражданская война. Примерно в течение лет пяти, с 1917 по 1922 годы, люди занимались тем, что убивали друг друга. Не чужаков, а своих же сограждан. Убивали много и изобретательно. Люди уже получили чудовищный опыт жестокости. Запредельный. Опыт войны всех против всех, потому что возникли десятки военно-феодальных автономий, ничейных территорий, атаманы сидели по городам. Ткань страны расползлась, как гнилое сукно. Поэтому, к сожалению, люди, это испытав, в будущем очень легко были готовы убивать и принимать жестокость еще раз. И Сталин этим воспользовался.

— Но Сталина поддерживала большая часть населения, которая считала его своим отцом.

— Мне кажется, впрямую его поддерживала небольшая, но довольно активная группа людей, для которых он действительно был отцом. Моя бабушка по отцовской линии была из дворянской семьи. Для нее все, что произошло после 1917 года, было крушением ее мира. А другая бабушка была из беднейшей крестьянской семьи. И для нее все, что было до 1917 года, было каким-то темным существованием, потемками бытия. Когда она вспоминала про это время, она с трудом отличала себя от братьев и сестер. Словно они были нерожденные, переплетенные в утробе люди. Живущие, но не рожденные. И для нее на имени Сталина завязалось то, что она вступила в историю, стала личностью в истории. И за этот дар она была предана Сталину до смерти, готова была оправдать любые жертвы. И в каком-то смысле от ее имени Сталин перекраивал страну.

А то, что мы сейчас имеем, — судьбы уцелевших. Это дай Бог, какие-то первые проценты от тех людей, которые творили, жили, мыслили. Мы — осколки. Я себя чувствую, как осколок. У меня есть любимая семейная фотография, которая сделана примерно в 1914 году. В усадьбе моего прадедушки стоит молодежь, они оперлись на изгородь. Кто-то только что выпустился из училища, военные, офицеры, священники, дамы, у кого-то с кем-то романы. Это старая фотография, полустертая, и лица призрачные. И вот через тридцать лет, после репрессий и Второй Мировой, в живых останется один человек — моя бабушка. Больше никого. Полнейшее опустошение. Осколки, обрывки и призраки. И редкие люди, на всю жизнь приговоренные нести одиночество уцелевших. Это то, что сделал Сталин.

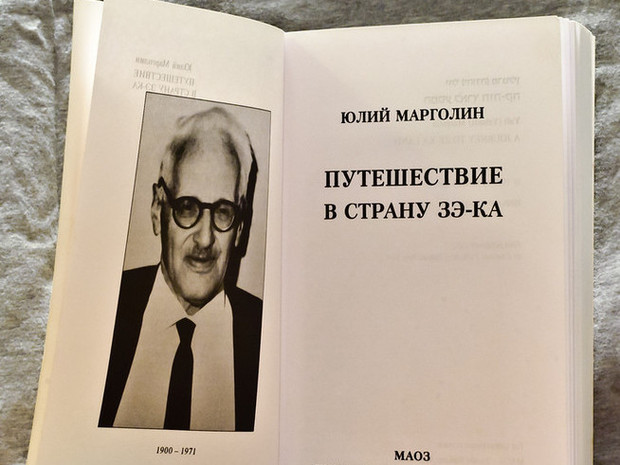

«Гулаговские писатели — это такое огромное созвездие, и там каждый какого-то своего проводника находит, того, кто ему ближе. Для меня такой проводник Марголин». Фото liveinternet.ru

«От русской литературы ждут сюжетов, которые будут связаны с 27-ю годами после Советского Союза»

— Есть немало свидетельств и гулаговской жизни, оставленных писателями отбывавшими там долгие сроки, многие из которых неизвестны широкой публике. Среди них у вас наверняка есть свои близкие по духу авторы?

— У меня есть там свои большие любови. К несчастью, писателей там было много. Для меня важное место занимает Юлий Марголин, его книга «Путешествие в страну Зэ-ка». Она написана еще до Солженицына и Шаламова. Он поляк. И попал в ГУЛАГ, когда советские войска вошли в Польшу в 1939 году. Он просто невовремя поехал навестить бабушку в той части страны, которая была оккупирована СССР. Это человек с великолепным европейским образованием. Человек совершенно другого культурного взгляда. И его погружение в ГУЛАГ — это взгляд европейского интеллектуала. Он проживает ровно все то же, что и остальные, но там такие метафоры и такое понимание, которое просто нигде больше не встречалось, может быть, потому, что такие люди больше не попадали в ГУЛАГ или, скорее, не доживали до свободы.

Гулаговские писатели — это такое огромное созвездие, и там каждый какого-то своего проводника находит, того, кто ему ближе. Для меня такой проводник Марголин. Его освободили после войны. Он эмигрировал в Америку, быстро написал «Путешествие в страну Зэ-ка» и был страшно раскритикован, что он все врет, что это невозможно, что это какой-то пасквиль на советскую действительность. Книга была не принята на Западе, и только через какое-то время вернулась. Сейчас она переиздана.

— Ваши книги переведены или переводятся на 11 языков. Как воспринимается русская литература сегодня за рубежом? Например, Галина Юзефович сказала недавно нам в интервью, что наши писатели непопулярны на Западе и никому не нужны на международном рынке. В частности, она связывает это с глубоким провинциализмом русской литературы, которая копается только в своих проблемах и потому воспринимается за рубежом как экзотика, не больше. Вы согласитесь?

— Для меня поворотным моментом было, когда я оказался на Франкфуртской книжной ярмарке. Там есть зал, который отведен специально для литературных агентов, которые представляют книги и подписывают договоры. Так вот, этот зал больше по размеру, чем вся московская Ярмарка non/fiction. И когда ты видишь сотни литературных агентов, ты понимаешь, какая удача и какое сопряжение каких-то человеческих обстоятельств должно случиться, чтобы твоя книга вообще куда-то попала. Потому что зрелище это, в общем, подавляющее и способное даже как-то отвадить от писания.

«Мы 70 лет прожили в атеистической стране, а потом неожиданно снова вернулись к Богу. Такой фантастический сюжет XX века. Утраты, обретения. Вот где что-нибудь про это?» Фото Олега Тихонова

По-своему же опыту могу судить, что к русской литературе относятся очень хорошо. Дело не в провинциализме и не в том, что она копается в своих проблемах, а в том, что как раз в своих проблемах она не копается. Потому что, насколько я могу судить, от русской литературы ждут сюжетов, которые будут связаны с 27-ю годами, которые мы уже прожили после Советского Союза. Ждут каких-то ответов, но их не получают. И когда возникают книги, которые так или иначе можно в этом качестве рассматривать, у них прекрасная литературная биография, никаких сложностей с ними нет.

И когда я с этой точки зрения смотрю на нашу литературу… Ребята, мы пережили две чеченские войны, эти войны поменяли судьбу нашей страны, опосредованно — судьбу Европы. Где тексты об этом, кроме «Асана» Маканина и книг Полины Жеребцовой? Неслучайно, когда Анна Политковская написала «Первую чеченскую», эта книга стояла на всех витринах всех европейских магазинов.

Например, мы 70 лет прожили в атеистической стране, а потом неожиданно снова вернулись к Богу. Такой фантастический сюжет XX века. Утраты, обретения. Вот где что-нибудь про это?

У Хемингуэя в рассказе «Снега Килиманджаро» умирающий писатель исторгает монолог-вопль о книгах, которые он не написал. И вот, в принципе, то, что я могу сказать, — это тоже монолог-вопль о книгах, которые не написаны, не случились. А вот Светлана Алексиевич написала «Чернобыльскую молитву». Чернобыль — это то, что коснулось всей Европы в виде радиоактивных осадков и в виде символа конца эпохи. Эту книгу читает вся Европа. То есть если ты всерьез работаешь, то никакой провинциализм, никакое специфическое отношение к какой-то русской литературе несущественны. Вопрос только в том, что нужно рисковать и идти по этой линии.

Алексиевич десятилетия держала свою тему. Удерживала и прорабатывала болевые точки. Ну не устроена так жизнь, что человек будет важнейшие вещи исследовать, а вокруг него будет заговор молчания. Рано или поздно это все сработает. И будет абсолютно заслуженная Нобелевская премия. Просто мне кажется, надо быть Алексиевич, упертым и твердым автором, который идет действительно к самому болезненному и сложному, к тому, о чем не говорят, и это все вытаскивает наружу.

«Алексиевич десятилетия держала свою тему. Удерживала и прорабатывала болевые точки. Ну не устроена так жизнь, что человек будет важнейшие вещи исследовать, а вокруг него будет заговор молчания. Рано или поздно это все сработает. И будет абсолютно заслуженная Нобелевская премия». Фото gdb.rferl.org

— А как различаются роли писателя в России и Европе?

— Когда ты в Германии, ты попадаешь в другую систему координат. Потому что там писатель больше, чем профессор, он ближе к академику. Это выверенная социальная роль и статус. Это человек, которого будут спрашивать, который несет интеллектуальную ответственность за происходящее. Это европейская норма. Она имеет свои издержки, потому что с тобой начинают разговаривать обо всем на свете. Ты отвечаешь за Путина, за Трампа, за беженцев, за все. И иногда за этим теряется собственно литература. Но, в принципе, это именно школа интеллектуальной ответственности, когда ты не можешь сказать: «Знаете, я просто писатель, я книжки пишу, а обо всем остальном, об общественных проблемах — это к другим». Это довольно разительное отличие от того, что есть у нас. И мне бы очень хотелось верить, что вот эта европейская парадигма к нам придет.

— Но разве поэт в России не больше, чем поэт?

— У нас это с перехлестом. Если писатель, то он раскроет какую-то конечную правду бытия. Там имеется в виду, что это конкретная культурная роль. Не больше, но и не меньше. В этом нет ни поклонения, ни преклонения. Скорее, это обязанность: думай о разных вещах, которые тебя напрямую не касаются. Никогда не забывай, что книги очень хорошо и ярко горят.

Начало. Продолжение следует.