«Кораническая культура у татар больше не существует»

Тапшырылган хатлар: культура письма у мусульман России

Колумнист «Реального времени» Альфрид Бустанов, автор цикла статьей о татарской рукописной книге и особенностях ее жизни в обществе, а также о терминологии, в беседе рассказал об эпистолярном жанре.

«У людей, даже если они не умели читать Коран в оригинале, Коран был в голове, в сердце, и в письмах это хорошо видно»

— Как развивался эпистолярный жанр у татар?

— Письма и традиции эпистолярного жанра татар — это не очень известная стезя литературной жизни нашего народа. Мне в руки случайно попали несколько сотен писем, начиная с XVII, XVIII и по весь XX век, и мне показалось, что это достойно специального изучения, в том числе для широкой публики. Потому что в нашей жизни есть много инструментов для общения — разные гаджеты, а как это было 100—200 лет назад, мы себе слабо представляем. И что можно узнать через эти письма? Когда читаешь по отдельности, то они слабо информативны, а когда выстраиваешь какие-то комплексы, например, читаешь письма какой-то семьи на протяжении десятилетий, тогда вырисовывается определенная картинка. Картина появления нового поколения, картинка воспитания, взаимоотношений между родителями и детьми. И особенно важно, когда читаешь эти тексты, выключить большой исторический рассказ, большой исторический фон. Люди прошлого не знали, что они живут в эпоху феодализма или эпоху капитализма, или что «джадидизм» или «кадимизм» будут основными китами татарской истории. Выключаем фон, читаем тексты и оказывается, что если немножко «свет приглушить», то «свет» начинает идти от самих текстов. И жизнь играет новыми красками: людей интересовали совсем другие вещи. Например, студентов интересовали мясо, одежда и русский доктор, к которому пришлось обращаться.

— То есть это письма домой, родителям?

— Да, это общение с родителями, общение с коллегами. Для людей важны родственные связи (это видно в письмах), для людей важны религиозные ценности. Читаешь письма, и одно дело, что какие-то представления, что вот там Марджани, Курсави — великие имена, но давайте спустимся на 2-3-4 уровня ниже. Как люди-то жили? Что значит быть мусульманином в XIX веке? Как люди переживали религию в смысле духовного и социального опыта? Что это для них значило: просто намаз и украдкой пить воду на рамазан (или пить водку, как нам рассказывали) или есть какие-то грани, которые составляют сердцевину мировоззрения и сердцевину ощущения религиозности? Эти такие тонкие штуки, я думаю, можно как раз нащупать через письма, потому что через письма человек раскрывается понемножку.

— Именно в отношении религии?

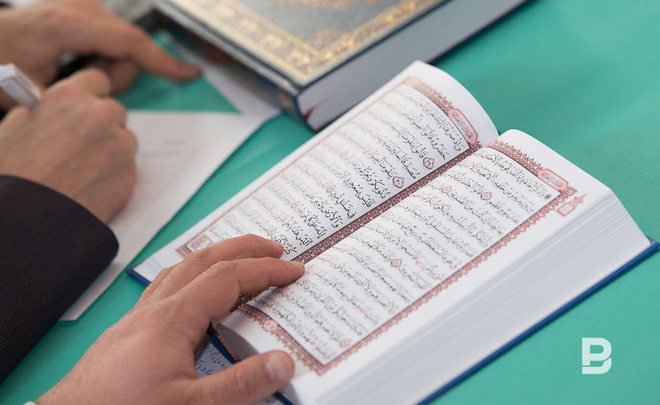

— В том числе и в жизни в целом. Я обратил внимание на то, что Коран и хадисы реально находились в центре мировоззрения людей. Это не просто книга, которая стоит вверх ногами на полке. В то время у людей, даже если они не умели читать Коран в оригинале, Коран был в голове, в сердце, и в письмах это хорошо видно. Потому что ты пишешь отцу, ты пишешь родному брату простые вещи, которые мы пишем сейчас в эсмэсках, мы же не пишем в эсмэсках какой-то религиозный трактат с целью, чтобы его прочитали публично и сказали: «Какой умный парень». А это во многом спонтанная, повседневная речь, и когда люди цитируют Коран, не переводя его на родной язык, цитируют в оригинале Коран по каким-то житейским моментам, это о многом говорит: это значит, что Коран является частью повседневности, частью мировоззрения, очень прочно. К сожалению, это сейчас полностью утеряно — кораническая культура у татар не существует больше

— А такие фразы, как «иншалла»?

— Фразы — это фразы, это постсоветский феномен: появление русского исламского языка. Кораническая культура — это именно то, что находится у человека в крови, результат обучения родителей, нахождения в семье, чтения. И это не было чем-то, чем человек специально бравировал.

— То есть даже если человек не читал в оригинале Коран, он мог привести цитату по-арабски?

— Да, я имею ввиду, что если даже человек не знал Коран наизусть и не был специалистом. Можно же подумать: хорошо — хафизы Корана знают его наизусть, поэтому они его цитируют, но это не то. Люди совершенно среднего пошива приводят цитаты из Корана, из хадисов, и мне кажется, что это о многом говорит. Сейчас даешь человеку прочитать перевод Корана на татарском, и он не знает символов, слов, всей той символики, которая стоит за текстом.

— Получается, понимания нет?

— Простой пример — это «Кыссаи Йосыф». «Кыссаи Йосыф» — это центральное произведение татарской литературы, оно, может быть, и не у татар появилось в первую очередь, но так сложилось, что оно стал таким распространенным именно у татар. Это кораническая история о пророке Йусуфе. Поэтому для людей, которые эту литературу воспроизводили, читали, в том числе наизусть на каких-то мероприятиях, Коран становился частью жизни, и религия была естественной: мы — татары, мусульмане, мы так живем, те, кто так не живут они — другие. Вот это я вижу в письмах очень сильно.

«В служебных письмах XVIII века очень много русских слов, написанных арабицей»

— А каково влияние русской культуры? Все-таки в России же жили.

— В письмах есть это, да. Например, датировки по христианскому календарю: «февраль аенда».

— С какого века появляются такие заимствования?

— Зависит от типа письма. В служебных письмах XVIII века очень много русских слов, написанных арабицей. Во второй половине XIX века часто встречаются такие слова: доктор, больница — особенно то, что касается городского ландшафта. Иногда даже бывает какое-то стилизованное подражание русскому языку. Например, один из сыновей муллы Хафиз ад-Дина пишет в шутку своему отцу: «Батюшка, пришли мне русскую книгу», — слово «батюшка» так и написано арабскими буквами в тексте.

— В какое время произошло изменение письменности: смена арабского алфавита на латиницу?

— Исторически это 1927 год — переход на латиницу. Были споры, конкуренция между двумя партиями: партия Азербайджана в Баку, которая ориентировалась на латинский алфавит, и партия в Казани, которая ориентировалась на реформированный арабский алфавит. Они хотели сохранить всю индустрию книгопечатания, поэтому им просто финансово и экономически не было выгодно, чтобы татары переходили на другой алфавит. У них были просто огромные бизнесы, как например, сейчас «Татнефть» и ТАИФ, такого масштаба были бизнесы — типография Каримовых и другие. За этим стояли миллионы рублей и развитая инфраструктура.

— Соответственно, все оборудование было с арабской вязью?

— Да, конечно. У этих двух партий не было приоритета, кто из них победит. Вмешалась Москва — и латинский алфавит стал основным для всех тюркских народов.

«Латиница — это прогресс, это Европа»

— А чем обуславливался этот выбор?

— Они сначала посмотрели, что будет, а потом сказали: «Давайте, латиницу». Латиница — это прогресс, это Европа. В 1939 году была уже тенденция к тому, чтобы притянуть мусульман к Москве. Есть даже такая книга: «To Moscow, Not Mecca», то есть переориентация с мусульманского Востока на Москву. И это стало началом конца: переход на кириллицу означал культурную переориентацию. Если я говорю про кораническую культуру, откройте книги, написанные в жанре соцреализма советского времени, и сравните с Дәрдмәндом или даже с Тукаем. Это будет небо и земля, потому что совсем другой язык, совсем другое мировоззрение.

— То есть смена шрифта сильно повлияла на культуру?

— Да, на то, как люди излагали свои мысли. Казалось бы, ну что: пишешь одними буквами, потом переходишь на другие. Нет, разница большая. Особенно хорошо это видно на контрасте с финскими татарами или с татарами, которые живут в Турции. В Турции поменяли шрифт на латинский, а в Финляндии не поменяли, но длительное время они писали на арабской графике — вплоть до 1960—1970-х годов. А в это время в СССР уже была кириллица, и финские татары оказались отрезаны от советской татарской литературы.

Финны и турки пишут на латинице, и в середине XX века татары Финляндии приняли такое решение, что будут ориентироваться на Турцию и будут принимать латинский шрифт. Но есть (я там недавно был и был просто поражен этим) такие самиздатовские книги со стихами на татарском языке в арабской графике. Стиль, тематика и какая-то аура, которая в этих стихах есть, показывает, что литература финских татар (если эти осколки можно назвать литературой) по-прежнему шла тем магистральным путем, который был до изменения графики.

— Удивительно, как влияет смена шрифта, хотя язык остался тот же самый.

— Язык почти тот же самый, и если читать эти стихи вслух, то поймет любой человек. Дело в том, что совсем другой мир стоял за этим.

«Это вообще шок: в 1946 году больше делать было нечего, как переводить стихи на татарский»

— А если говорить об эволюции самого эпистолярного жанра, вы говорили, что изучаете его с XVIII века. Возможно, изначально письма были более официальными?

— Нет, такого нет, но, естественно сам язык меняется: читать письма XVIII века сложно, потому что там немного другие грамматические формы, сохранность часто плохая.

— Реалии?

— Реалии. Почему я говорил, что нужно выключать исторический фон, потому что, если его выключить, то можно узнать из писем что-то новое, а если думать, что там был феодализм, капитализм, ты начинаешь его искать и не находишь, не слышишь, что тебе текст говорит. Вот в чем дело.

А эволюция очень разная, потому что писем сохранилось множество, ими особо не занимались. И внутри в них много разных моментов. Например, женщины могли писать больше о своих чувствах. Я помню письмо Мухлисы Буби, написанное в 1920-е годы, о том, как она оказалась в Уфе — ее избрали членом муфтията. Все сейчас говорят, что она — первая женщина-казый в России, но по ее письму я понял, что для нее это была ноша, которая ей особо не нужна была. Ей было одиноко в Уфе, она приехала из родной деревни и ей некомфортно было: «Холодно, одиноко, я все время одна, поговорить особо не с кем». И потом она была тяжело больна. Вот такие вещи. Может быть, они и у мужчин есть, но в ее устах это по-особенному звучит. И если выключить наши постоянные мантры о великих предках, то перед нами оказывается бедная женщина в холодной Уфе при большевиках. Приходят какие-нибудь офицеры, которые что-то хотят от нее, уже пожилой женщины, — вот реалии, а не рассказ о величии. Кажется, она не была в восторге от своего положения.

Вообще это интересная тема — то, как женщины писали. Есть одна рукопись — переводы арабских поэм на татарский язык. Переводы были сделаны одной девушкой в 1946 году в Пермской области, в деревне Барда. Это вообще шок: в 1946 году больше делать было нечего, как переводить стихи на татарский.

«Все сейчас говорят, что Мухлиса Буби — первая женщина-казый в России, но по ее письму я понял, что для нее это была ноша, которая ей особо не нужна была». Фото islam-portal.ru

— Да, и еще: откуда такой специалист и откуда у нее стихи арабские?

— И то, и другое происходит от того, что мы очень мало знаем на самом деле про то, как жили люди, что для них было важно и как вообще выглядел ландшафт исламского образования в Российской империи. Были специалисты, таких было много: в Нижегородской области в XIX веке писали стихи на фарси. Галимжан Баруди мог спонтанно писать стихи на фарси.

— Почему не по-татарски?

— Это стандарты образованности, как латинский. И эта девушка сидела, переводила на татарский, причем у нее татарский язык не такой, как в Союзе писателей в советское время, а язык той дореволюционной литературной традиции. И она дожила до 1980 года, и когда к ней приехали археографы из Казанского университета (М.А. Усманов и его коллеги), она сама вручила эту рукопись ученым.

«Я пишу письма в Facebook»

— Она занималась филологией?

— Скорее всего, она ничем таким не занималась: была обычной женщиной-крестьянкой.

— Просто знала арабский?

— Да, просто очень хорошо знала арабскую и татарскую литературу.

— Вы упоминали вопросы муфтию Исаеву: «Читать ли намаз на работе?»

— Это случаи, когда письма являются ответом на религиозный вопрос. И один такой пример, когда муфтия Габделбари Исаева спросили, как читать намаз и читать ли. И он говорит, что оставлять намаз ни в коем случае нельзя. Это 1970 год! Если ты оставляешь намаз, то перестаешь быть мусульманином — становишься лицемером или даже неверным.

— То есть в 1970 году (вроде не так слишком давно) и письма писали на арабской графике?

— Да, потому что многие в частном порядке продолжали писать на арабской графике. Габделбари Исаев, например, так писал почти все свои труды и трактаты. Историк Миркасым Усманов, например, тоже писал очень часто своим коллегам на арабской графике.

— То есть они в школе обучались арабской графике и не успели переучиться?

— Не стали просто. Тут мы даже говорим не о прагматике, а о том, что для них это символ: зачем академику Усманову писать на арабской графике в советское время?

— Символ того, что они сохраняют свою аутентичность?

— Да, символ того, что они — часть этого мира или хотя бы претендуют на это, что они часть этого мира (понятно, что это осколки, к сожалению, но сейчас даже этого нет).

— И мы начали с вопроса, какой ответ дал Исаев?

— Читать намаз обязательно, но формы могут быть разные: сидя можно читать, можно читать про себя, можно читать на ходу. Если ты работаешь на заводе, то читать намаз можно дома, когда вернешься. Если ты пенсионер и у тебя есть время, то тогда ты должен читать все молитвы вовремя. И тут нет такого, что что-то переносится куда-то — тут все жестко. Габделбари Исаев — человек, который хотел жить в Советском Союзе по шариату. Вот у него спрашивают, что сделать с вором, и он приводит аят без перевода, где говорится, что нужно отрезать руку, — что хотите то и делайте с этим. Но с намазом у него, конечно, все сложно — он выходит из ситуации, когда нет мечетей, нет исламского образования, и говорит, что намаз читать нужно, но формы могут быть разные. Конечно, это не ортодоксальная точка зрения: у молитвы есть все-таки свои требования. Габделбари хазрат говорит: «А как? Либо мы отказываемся от всего, и тогда ислам рухнет совсем, либо мы продолжаем нести веру в сердце». И он подчеркивает в тексте письма, что намаз в первую очередь — это очищение сердца, потому что нет условий для полного и безопасного совершения предписаний.

— Что происходит с эпистолярным жанром сейчас? В какое примерно время он изжил себя?

— Традиция, о которой я говорю, заканчивается в 1980-е годы, потому что люди, которые использовали арабскую графику, стали уходить. А потом уже начинается эра компьютеров и телефонов, то есть это вместе накладывается: ушла эпоха и ушли люди, которые унесли это с собой. Сейчас это даже бессмысленно возрождать, потому что это нерационально и непрактично. «Сәлам, как у вас дела? Передайте приветы соседям», — никто так не пишет уже, все. Даже письма, которые писались в 1990-е и 2000-е годы еще несут какие-то элементы традиционного эпистолярного жанра. Что-то там есть: зачин, основная часть, конец. С дедушкой мы так переписывались; это же все откуда-то идет — значит, в школе так научили. А у меня этого нет уже, потому что я уже пишу письма в Facebook.

Справка

Альфрид Бустанов

Ph.D. (Amsterdam University, 2013)

Профессор компании ТАИФ по истории исламских народов в составе России, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Автор книг Soviet Orientalism and the Creation of Central Asian Nations (Routledge, 2015) и Книжная культура сибирских мусульман (Москва, 2012). Колумнист «Реального времени».