«Я билась с молодыми людьми, которые объясняли мне, как было здорово в советское время»

Историк литературы Наталья Громова о «советском» в каждом из нас, возрождаемом имперском синдроме и русском желании на все плюнуть и жить мечтой

Ни охаивание советского прошлого, популярное после перестройки, ни проснувшаяся позже у многих симпатия к СССР и Сталину не являются, по мнению историков, началом настоящей рефлексии, осознания пережитого в те времена. Почему нельзя просто так взять и зачеркнуть советское прошлое и как опыт репрессий и цензуры влияет на сознание россиян — об этом и о многом другом в своем интервью «Реальному времени» рассказывает известный писатель, историк литературы Наталья Громова.

«Я увидела, как их ломало и крутило, как они превращались из достойных в недостойных»

— Наталья Александровна, все ваши книги так или иначе связаны с постреволюционной судьбой писателей, поэтов, людей, соприкасавшихся с литературным процессом советской России. Трансформация неординарной личности в советском обществе — это проходит через все ваше творчество. Чем вас так привлекает эта тема, почему вы снова и снова к ней возвращаетесь?

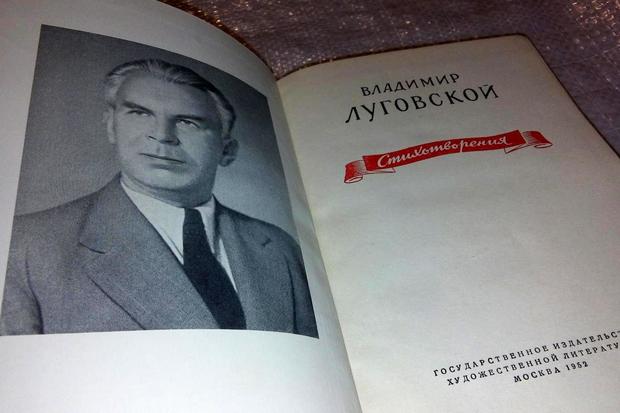

— Я на этот вопрос подробно отвечаю книгами и романами. В частности, в книге «Ключ» я рассказываю о том, как приблизилась к этой теме. Перескажу в двух словах ее сюжет. Я окончила философский факультет, шли 90-е годы, я изучала и любила Достоевского, у меня были безумные идеи открыть издательство, я работала учителем, печаталась в газете «1 сентября». Получила также театральный опыт, в течение 10 лет писала пьесы. Мой первый муж был внуком поэта Владимира Луговского, который мало тогда меня занимал. Но когда мы уже расстались с мужем и были с ним в добрых дружеских отношениях, и когда начали умирать старики, моя свекровь, дочка Луговского, ко мне очень хорошо относившаяся и знавшая, что я когда-то работала в энциклопедии и немного разбиралась в архивах, пригласила меня изучить архивы ее отца.

Это было начало пути. А дальше передо мной открылось удивительное: я вдруг поняла, что существуют официальные барабанные звонкие советские поэты, у которых при этом была другая, вторая и даже третья, скрытая жизнь. Сначала я читала переписку из эвакуации в годы войны, это целое полотно… Что такое ташкентская эвакуация? Это Чуковский, Ахматова, Надежда Яковлевна Мандельштам. И эта тема очень мало изучена. У меня в руках была интересная переписка, в том числе Луговского с Еленой Сергеевной Булгаковой (третья жена Михаила Булгакова, прототип Маргариты в романе «Мастер и Маргарита», — прим. ред.), которой он тогда был гражданским мужем, что уже для меня было любопытно. Я по природе исследователь и ужасно люблю распутывать романы, истории. Я дернула за ниточку, стала расспрашивать, искать…

«Передо мной открылось удивительное: я вдруг поняла, что существуют официальные барабанные звонкие советские поэты, у которых при этом была другая, вторая и даже третья, скрытая жизнь». Фото au.ru

Мне надо было выяснить, кто уезжал из Москвы 14 октября 1941 года — это был потрясающий поезд. В нем ехали Эйзенштейн, Любовь Орлова, все академики, ученые, Зощенко. Поезд был набит «золотым запасом» страны. И в этом поезде, кроме прочих, ехала Татьяна Александровна Луговская, сестра Луговского, который бежал с войны, и его объявляли чуть ли не трусом. Также в нем ехала женщина, книгу которой мы все в конце 1980-х знали наизусть, она называлась «Скрещение судеб». Звали женщину Мария Иосифовна Белкина, она написала, на мой взгляд, лучшую книгу о Цветаевой, с которой она была знакома.

Я разбирала архив Луговского в доме писателей в Лаврушинском переулке. Тогда меня и познакомили с 88-летней Марией Иосифовной. С этого, наверное, все и началось. Она была человек жесткий, историю наших сложных отношений я описала в романе «Ключ», его перевели на английский язык с другим названием — «Москва 30-х годов».

С Марией Иосифовной мы сначала разговаривали про войну. Про Цветаеву мы начали говорить спустя время, потому что мне было интересно то, что никому не известно (про Цветаеву же, казалось, мы знали все). Так как ее муж, Анатолий Кузьмич Тарасенков, был литературоведом и библиофилом, собравшим большую коллекцию русской поэзии первой половины XX века, она очень неплохо разбиралась в литературном процессе. Она поведала мне огромное количество историй, которые я записала. Сначала у меня вышла книга «Все в чужое глядят окно», потом — «Дальний Чистополь на Каме», затем — «Узел». Эти книги она застала. Наши отношения становились все ближе, и в какой-то момент она сказала, что должна доделать одну важную работу — написать книгу о своем муже, о его трагедии, его раздвоенности, о том, как он любил поэзию и как он ее предавал, писал страшные статьи о Пастернаке, которого обожал. Но не успела. Она отдала мне весь архивный подготовительный материал, перед которым я просидела какое-то количество лет в тоске и ужасе, потому что ее уже не было в живых, а к мужу ее мне трудно было проникнуться особой любовью.

Так меня втянуло в круг этих тем. Я пошла в государственный литературный архив. Ходила к Лидии Борисовне Лебединской, к Леониду Даниловичу Аграновичу, Елене Цезаревне Чуковской и многим другим старикам. «Уходящая натура». Они абсолютно откровенно рассказывали мне про свое время. Это были не только 30-е и 40-е годы, но и 50—70-е, у меня много материалов про Твардовского и других. Но пока не хватает сил про все это написать.

Я начала этим заниматься в начале 2000-х годов, и тогда всех интересовал исключительно Серебряный век. Куда бы я ни приходила, мне говорили: «Кому вообще это нужно — ваши материалы о советской жизни и о советских писателях?» Как оказалось, мне надо было подождать лет десять, после чего это стало невероятно востребовано — и в положительном, и в отрицательном ключе: одни стали примерять на себя советские костюмы, другие стали понимать, что с этого начинаются все наши беды.

Луговской был мне ближе всех, даже в семейном смысле. Он был человеком, который именно в Ташкенте, находясь в депрессивном состоянии, стал писать огромную книгу поэм «Середина века», подобную ахматовской «Поэме героя» и «Доктору Живаго» Пастернака. Она начиналась с поэмы «37-й год», в которой он, человек с советским менталитетом, приходит к осознанию случившейся со страной беды. Потом он переделал эту книгу, потому что очень боялся. Но этот слой его жизни, который вышел наружу, меня поразил. И когда я стала изучать других, то увидела, как их ломало, крутило, как они превращались из достойных в недостойных. Я стала искать, в чем тут причина, на каком этапе это происходило, и находила ответы. Я работала с каждым героем отдельно, хотя, скажу вам честно, что это не совсем академичный подход. Меня некоторые серьезные литературоведы за это ругают, но я иду каким-то своим путем.

Пастернак писал стихи о Сталине по внутреннему велению

— И в чем же причина их ломки? На каком этапе это происходило?

— Наверное, лучше всего на это отвечает книга «Узел. Поэты: дружбы и разрывы». Подобные книги проще писать, когда ты говоришь об одном человеке и его окружении, но здесь я пыталась взять некий слой людей, что само по себе всегда очень сложно. Я пыталась посмотреть на своих героев сквозь призму времени. Когда ты смотришь на изменения, которые с ними происходили от 1927 года к 1937-му, то становятся понятны превращения людей. Особенно это видно сквозь дружеские и человеческие связи… Например, Борис Леонидович Пастернак, в середине 20-х годов близкий друг Николая Тихонова, советского поэта, будущего лауреата сталинских премий, но в то время еще молодого, пылкого поэта, ученика Гумилева, подающего большие надежды… Другой близкий друг Тихонова — Луговской. И через эти связи открывается трагедия. В 1920-е годы люди свободно объединялись в кружки, сообщества футуристов, обэриутов, конструктивистов и так далее. Эти сообщества создавались не столько по профессиональным, сколько по дружеским связям. В 1927 году усиливается цензура. А к 1929 году, который у нас называется годом великого перелома, все изменилось. При этом люди не знали о том, что живут в страшный исторический момент, когда должны будут пожертвовать всем. Им, казалось, что все тяжелое и трагическое осталось во времени Гражданской войны.

«Пастернак для меня — это человек, который ведет себя по-своему безупречно. Про него много чего говорят, но он был честен сам с собой, честен со всем, что он делает. Даже когда он пишет стихи о Сталине, он делает это по внутреннему велению, которое потом будет для него тягостно». Фото culture.ru

Со времени великого перелома власть «железной рукой» — раскулачиванием, массовыми арестами и расстрелами — начала насаждать сталинскую диктатуру. И тогда все эти объединения, кружки просто посыпались. Способствовала этому Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП), которая, выполнив свою миссию по разрушению свободных сообществ, вскоре была так же благополучно разогнана.

В 1934 году начинает строиться Союз писателей, управляемый муравейник, где писатели и поэты по отношению друг к другу занимают определенное положение. Например, Пастернак вдруг окажется в президиуме Союза писателей, его даже попытаются сделать Первым советским поэтом. Но для него это станет настоящей драмой, и он сделает все, чтобы бежать от подобной роли. А Николай Тихонов, наоборот, во власти закрепится и останется. Луговской постарается жить вне всего, он будет делать, что надо, но будет ускользать от власти, ощущая интуитивно, что это опасно и губительно для творчества.

Вот так каждый день литераторы, совершая тот или иной выбор, переходя со ступеньки на ступеньку в советской писательской иерархии, разрушали дружеские, а порой и человеческие отношения. Собрания, проклятья товарищей, распределение дач и квартир. Пастернак, да и не только он, часто признается, что не может писать в этой атмосфере. Вообще, эта тема подспудно становится темой дневников, подцензурной литературы. Свобода и власть, писатель и власть, положение художника, из которого уходит вещество поэзии… Это фиксируется писателями и поэтами, они все прекрасно это понимали, что возможности писать у них становилось все меньше и меньше.

Пастернак для меня — это человек, который ведет себя по-своему безупречно. Про него много чего говорят, но он был честен сам с собой, честен со всем, что он делает. Даже когда он пишет стихи о Сталине, он делает это по внутреннему велению, которое потом будет для него тягостно. Он сначала переживает все вместе со страной, в отличие от людей, которые просто приспосабливались. Но, затем, когда он занимает негативную позицию по поводу ареста Бухарина или же расстрела маршалов (отказываясь подписывать групповое письмо писателей) в 37-году, Пастернак превращается в зачумленного — другие писатели его обходят стороной.

«Один из главных писателей, который понял и произнес это много раз — Михаил Булгаков, написавший в «Мастере и Маргарите» и в своем предсмертном драматическом наброске о том, к чему приводит обмен таланта на быт и комфорт». Фото culture.ru

И все это сказывается на том, что они пишут. Один из главных писателей, который понял и произнес это много раз — Михаил Булгаков, написавший в «Мастере и Маргарите» и в своем предсмертном драматическом наброске о том, к чему приводит обмен таланта на быт и комфорт. Это драма не только литературы, это общая драма. Но в литературе ее лучше видно, потому что поэты и писатели часто фиксировали состояния раздвоенности, кризиса. И до нас, как ни странно, несмотря на уничтожение дневников, писем и так далее, удивительным образом какие-то клочки дошли. После смерти Сталина многие старались что-то записать. Из этих рассказов, воспоминаний и ощущений я и ткала свое полотно.

«Казалось, что советское кончилось, но стоило нажать на маленькую кнопочку, и все опять проснулось»

— Вы сказали, что эта тема стала вдруг всем интересна в начале 2010-х. Почему?

— Я закончила свою книгу «Распад. Судьба советского критика» в 2009 году. На нее было очень много отзывов, меня стали приглашать те же люди, которые в свое время не обращали на другие книги никакого внимания. Понимаете, советская интеллигенция любила эмиграцию, любила Серебряный век, любила XIX век, она вся питалась соками того, что было запретно, потаенно. В школах и институтах кормили другим. И разумеется, на книжных полках стояли собрания сочинений советских писателей, которые отнимали место у Ахматовой, Мандельштама, Пастернака и многих других, вычеркнутых из памяти. Поэтому, когда рухнула советская власть, нужно было восстановить равновесие. И тем людям, которые образовывали нашу интеллектуальную культурную элиту, казалось абсолютно искренно (собственно, как и мне), что они-то не советские, что они от этого ушли далеко, убежали, и они-то как раз принадлежат к той дореволюционной чудесной культуре. Но вскоре с тоской и ужасом мы стали открывать (и чем дальше, тем больше, а сейчас уже просто по полной программе), что советское не уходит само. Это очень тяжелая мучительная работа. Надо сначала осознать, что случилось. Мы не можем это взять и просто зачеркнуть. Я сама думала, что советского больше нет. Но потом я столкнулась с тем, что оно и в прошлом, и настоящем. Это все травма, драма, и ее нельзя обойти.

Тогда мне очень приличные люди признались: «Мы не хотели вновь видеть этот советский мир, нам не то чтобы не нравилось то, что ты пишешь, мы не хотели про это знать. Но спасибо тебе большое, это приблизило нас к пониманию самих себя».

«Я сражалась, билась с большим количеством молодых людей, которые мне объясняли, как было здорово жить в советское время. И я поняла, что произошло некое раздвоение истории. Голосование «Сталин — любимый герой» — один из примеров». Фото anews.com

И появились в том же «Знамени» в 2012—2013 годах целые совмещенные номера о советском времени, это был запрос на рефлексию о прошлом. Но потом этот процесс пошел куда-то не туда. Вдруг возродился советский имперский синдром и так далее. Ужасно. Казалось, что советское кончилось, но достаточно было только нажать на маленькую кнопочку, и все опять проснулось. И тогда возникло то, что было у меня вызывало недоумение. Людям, симпатизирующим СССР и Сталину, будем говорить прямо, типа Захара Прилепина, очень нравились мои книжки, они находили в них свой позитив, хотя я писала драму, трагедию. Когда Прилепин стал писать про Луговского и просить у меня о какой-то помощи, я ему прямо ответила: «Луговской был жертвой, и он понимал это, и он умер из-за того, что панически боялся возвращения сталинизма. Хрущев в конце 50-х, после венгерских событий, нападал на интеллигенцию, и у Луговского на этой почве случился третий инфаркт, он боялся, что вновь вернутся прежние времена».

Я сражалась, билась с большим количеством молодых людей, которые мне объясняли, как было здорово жить в советское время. И я поняла, что произошло некое раздвоение истории. Голосование «Сталин — любимый герой» — один из примеров. Не знаю, к чему это приведет. Я продолжаю свой тяжкий труд рефлексии, бесконечной работы на эту тему. Для меня однозначно расставлены приоритеты. В книгах я стараюсь никому не раздавать ярлыков, я понимаю, в какой эти люди попали переплет, я их не сужу. Они первый раз жили в той страшной советской истории, и они не знали, что и как бывает. Но я осуждаю тех людей, которые уже читали и шаламовские, и солженицынские тексты, они не имеют права искажать правду. Я говорю прежде всего об интеллигенции. Я не говорю о нашем несчастном безумном народе, который очень редко приходит в сознание.

«Россия — страна-подросток»

— А что же это такое — то «советское», которое мы вдруг в себе обнаружили? И почему оно до сих пор нас привлекает и влияет на нас?

— Первый момент. Советская история в своем начале была мощно энергетически заряжена. Люди, которые к ней обращаются, не знают, к чему они обращаются. Они обращаются к некоему советскому мифу. И тут надо разбираться, что их привлекает: докторская колбаса за 2,20 или космос, или им нравятся стихи и идеологические фильмы, где все разложено по полочкам? С каждым случаем надо разбираться отдельно. Но если говорить в общем, мы должны признать, что идея построения нового общества и создания нового человека была очень сильная идея, которая захватывала и Ромена Роллана, и Бернарда Шоу, и всех тех людей, которые приезжали в СССР и искренно все это воспринимали. Никто никогда подобного эксперимента над обществом не производил, это было впервые. И вообще левая идея в XX веке была чрезвычайно популярна. И она продолжает излучать свое сильное свечение. Причем мне более всего странно видеть ее влияние не здесь, а когда я приезжаю в благополучную западную страну и вижу этакую «левизну»… Особенно во Франции, там и троцкисты есть, и марксисты, им это чрезвычайно нравится, у них пап и мам никто не зарезал, не сажал в тюрьмы, поэтому они могут так развлекаться.

«Надо разбираться, что их привлекает: докторская колбаса за 2,20 или космос, или им нравятся стихи и идеологические фильмы, где все разложено по полочкам?» Фото sputniknews.com

Во-вторых, есть болезнь, которая очень долго лечится. Она называется «имперский синдром». Она накладывается на Советский Союз, который сумел перезагрузить российскую империю. И эта штука очень болезненная, потому что от Англии до Испании идея империи продолжает будоражить сердца. Это очень приятно — быть частью чего-то большого, прислониться к чему-то великому, не думая о том, какие это имеет последствия. Об этом люди думать не желают.

Кроме того, у людей в России сохраняется это вечное желание не каждодневного труда, не любви к своему дому, месту, где ты живешь, но желание перескочить из сегодня сразу в некое само собой возникшее благополучие. Или отдать свою жизнь за великую идею. Не детей накормить, а спасти человечество. Не убрать грязь около дома, а пойти «землю в Гренаде крестьянам отдать». Это вообще свойство русской души. Русский космизм на этом основан, весь Маяковский на этом построен. Это нежелание вот этого глупого, как они считают, протестанского труда, где ты ответственен за свое дело, за свою работу, где есть закон, где есть порядок. Нет, мы этого не хотим. Я это знаю, так как сама человек абсолютно русский по своей природе. Я знаю это хаотическое начало в себе. Это желание на все плюнуть, бросить и жить мечтой. К несчастью, это такая штука, которая очень тяжело уходит.

— А при каких условиях она может уйти?

— Нация должна много раз потерпеть поражение и почувствовать, что она заблуждается. Я думала, что мы уже пережили много поражений в конце 80-х. Но мы опять и опять себя уговариваем, что нам все плохое сделали другие, кто-то подстроил, то есть вообще спрашивать с себя у нас не принято, обязательно во всем виноваты враги. Это подростковое сознание. Россия — это такая страна-подросток, которая еще не созрела. В этом тоже есть драма. Исправить это можно, если бы такую возможность дали культурной части общества. Выправить путь можно, но пока мы идем в противоположном направлении. Но все равно я надеюсь, верю в лучшее.

Окончание следует

Справка

Наталья Громова — историк литературы, прозаик, литературовед, драматург, журналист, педагог, музейный работник, научный сотрудник. Премия журнала «Знамя» (за архивный роман «Ключ»), финалист премии «Русский Букер», лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец». Ее книги («Узел. Поэты: дружбы и разрывы», «Странники войны. Воспоминания детей писателей», «Скатерть Лидии Либединской», «Ключ») основаны на частных архивах, дневниках и живых беседах с реальными людьми. Живет в Москве.