Куда хотят поставить Екатерину II: история правого берега Кабана

От улицы красных фонарей до студня с Песков и голубого гроба на Архангельском кладбище

Общественная дискуссии о целесообразности установки на противолежащем Старо-Татарской слободе берегу Кабана памятного знака указу Екатерины II побудила редакцию «Реального времени» задать вопрос: а что было раньше в районе предполагаемой установки знака и, шире, на правом берегу Нижнего Кабана вообще? Попытаемся рассказать об этом по необходимости сжато и конспективно. Предлагаем авторскую колонку Льва Жаржевского.

Пески

Участок правобережья Кабана с предполагаемым знаком ограничивал с юго-запада небольшой, состоящий всего из двух строительных кварталов (137 и 138), район под названием Пески. Пески — это название небольшой улочки, тянувшейся от Мясных рядов (сейчас на их месте сквер Тукая) до Поперечно-Георгиевской (ныне Айдинова) улицы. Старые казанцы, к числу которых относится и автор заметок, помнят этот район: в основном двухэтажные каменные, полукаменные и деревянные дома с редкими проплешинами на месте снесенных после пожаров или развалившихся от ветхости зданий.

Тесное соседство с мясным рынком и, напротив, отдаленность от церквей и учебных заведений стало своеобразным ресурсом, обусловившим экономическую основу жизни многих обитателей Песков. Мясо — специфический, скоропортящийся товар. Продается оно далеко не всегда вовремя. Привезенное для торговли и не проданное в тот же день мясо нуждалось в месте для хранения до утра и сейчас трудно сказать, почему нельзя было организовать хранение мяса на территории рынка. Тут на помощь торговцам приходили жители Песков: они предоставляли место для хранения. Они же из остатков несвежего мяса делали так называемый «студень», часами вываривая мясо и кости. Этот студень сбывался бедноте. Порция стоила гроши, но порций было множество, и предприимчивые домовладельцы с Песков интенсивно эксплуатировали свой первый ресурс — близость к мясным рядам.

Улица красных фонарей

Перейдем ко второму ресурсу — отдаленности от церквей и учебных заведений. Эта отдаленность допускала открытие здесь домов терпимости и домов свиданий. Заведения эти при всей их схожести имели и различия. Справочники учат нас, что дом свиданий — помещение, которое официально, с разрешения полиции, предоставлялось содержателем для свиданий клиентов с женщинами, не зарегистрировавшимися в качестве проституток. Дом терпимости (публичный дом) — коммерческое предприятие для предоставления мужчинам услуг официальных проституток вместе с помещением. Публичный дом может иметь общий зал со столиками, буфетом, музыкальными инструментами или оркестром, местом для танцев или отдельными кабинетами для гостей, а также небольшие комнаты для уединения клиентов с проститутками, чаще во втором этаже; в комнате была кровать, столик, таз и кувшин для умывания. Для наведения порядка содержательницы нанимали вышибал. В качестве опознавательного у входа в заведения вывешивался красный фонарь. В больших городах публичные дома, как правило, концентрировались в определенных местах для удобства клиентов и полиции, контролировавшей их. В Казани такими местами были Пески и район улицы Третьей Поперечно-Большой (сейчас Н. Назарбаева).

Но в мясных рядах торговали не только мясом. Был там и отдельный Смоляной ряд. В этом ряду шла торговля дегтем, а затем к дегтю прибавился керосин. В ту пору деготь имел несравненно большее значение, чем сейчас. Это было самое распространенное смазочное средство для всех видов экипажей: в смеси с салом им смазывали ступицы колес. Деготь был и антисептиком, и средством борьбы с паразитами. Производство («сидение») дегтя было распространенным крестьянским промыслом: для него нужны были лишь русская печь, береста и корчага для ее сухой перегонки без доступа воздуха. По всей видимости именно торговля дегтем стала поводом для переименования улицы Пески в Дегтярную. Новое название, однако, прививалось с трудом: даже на плане 1913 года мы видим старое название.

Разумеется, идея преобразить этот район возникла не сейчас. Уже в начале тридцатых был проведен конкурс на проект Дворца Советов, причем предусматривался снос Песков и создание большого открытого к Кабану пространства на месте снесенных зданий. Но, как это нередко бывает, грандиозная и затратная идея была воплощена в жизнь намного позже, да и то частично.

Армянская улица. «Вараксинская влага»

В самом начале нынешней Спартаковской, а тогда Армянской (по древней Армянской слободе) улицы в начале 1860-х годов находился водочный завод Эрнста Аккермана, вскоре перешедший к Дмитрию Ивановичу Вараксину. Д.И. Вараксин к тому времени уже знал толк в питейном деле: ему принадлежало несколько ренсковых погребов (заведений, продававших навынос русские и иностранные виноградные вина, портер, пиво, мед в количестве не более трех ведер). Аккерман остался на заводе водочным мастером: его имя было ручательством высокого качества. Водками в те времена называли не только «хлебное вино», т.е. тот напиток, который сейчас зовется водкой. Водками назывались и множества всевозможных настоек, редко горьких, чаще сладких. Вспомните «Вдоль по Питерской», где «сладку водочку да наливочку я пила, молода, из полуведра». Казанцы звали изделия завода «вараксинской влагой», и мне в старых казанских газетах не попалось ни единого плохого отзыва о ней, а газет пролистано немало. На комиссионных началах Вараксин продавал вина и крепкие напитки других производителей: настоящие и искусственные коньяки, ром, бишоф, рижский бальзам и многое другое.

Ближе к концу XIX столетия уже не сам Д.И. Вараксин (он умер в 1886 г.), а его племянник В.В. Вараксин оборудовал типолитографию, известную по печатавшимся здесь книгам по искусству и шамаилям.

Архангельские: Ближняя и Дальняя

Источники XVI-XVII вв. говорят о так называемой Кульмаметовой земле (иногда о Кульмаметовой слободе). Перечисляются пашни, покосы и другие угодья, принадлежавшие Кульмамету, называются лица, пользовавшиеся этими землями. Но формат заметок не позволяет вести подробный разговор о временах плюсквамперфектум, поэтому опустим цитаты из писцовых книг и подойдем ближе к последней трети XIX века, когда Большая и Дальняя Архангельские слободы уже вполне сложились.

Кульмаметовские земли были «отжаты» в пользу пригородного архиерейского села Архангельское, названное по существовавшей здесь еще со времен святителя Гурия церкви Михаила Архангела. Вероятно, она была деревянной и позже ее заменили на каменную весьма простой конструкции: куб был перекрыт куполом. В 1882 г. двухъярусная старая колокольня была заменена новой, более высокой и изящной. В советские годы церковь была уничтожена. Казанцы средних лет должны помнить небольшое расширение улицы Хади Такташа почти у самого пересечения ее улицей Эсперанто. В центре этого расширения стоял сарай — пункт приема посуды. Как раз на месте этого сарая и находилась Михайло-Архангельская церковь.

Примерно около церкви Архангельская улица (ныне ул. Хади Таткташа) разделялась на Ближне- и Дальне-Архангельскую. Причем нумерация домов (вещь для Казани чисто номинальная и до революции с трудом прививавшаяся) была по доброму казанскому обычаю сквозной, то есть переходившей с одной улицы на другую.

Удаленность Архангельских улиц от центра и близость к большому водоему способствовала появлению на них дач состоятельных людей, в основном купцов. Здесь были дачи купцов Романова, Вениаминова, Бурнаева, Унженина, Чарушина, Докучаева, Клыковского, Петцольда. Была здесь и дача вдовы казанского губернатора О.С. Гейнс (рожд. Александровой), известной благотворительницы. Но было бы неверным думать, что улицы эти были цепочкой роскошных дач. Были тут и домовладельцы из низших сословий: мещане, крестьяне, отставные нижние чины.

На Дальне-Архангельской после пересечения ее с Третьей Поперечно-Большой (Назарбаева) расположился Ботанический сад университета. Напротив его было садоводство Шнееберга. Хозяйство располагалось на 2,5 десятинах и специализировалось на разведении роз, камелий, азалий, пальм и других цветущих растений. Обширным был ассортимент лучших сортов ягодных кустарников, рекомендованных для разведения в местных условиях. Заведение также имело магазины для торговли цветами и семенами.

И в заключение об Архангельском кладбище. Историю о том, как оно из церковного стало городским, автор этих заметок составил больше двух десятков лет назад и сейчас рад возможности познакомить с ней читателей.

Кладбище на старой окраине

«О снятии на план земли под Архангельским кладбищем». Название архивного дела было малообещающим. Обычно в таких случаях в пыльных папках хранятся просьбы о выделении людей в помощь землемерам, оговариваются место сбора и фамилии гласных думы, привлекаемых в свидетели межевания и съемки. Но впервые в заглавии дела упоминалось Архангельское кладбище, и не заглянуть в эти материалы было бы грешно: ведь об Архангельском кладбище, исключая сведения о почве, не написано ни строчки.

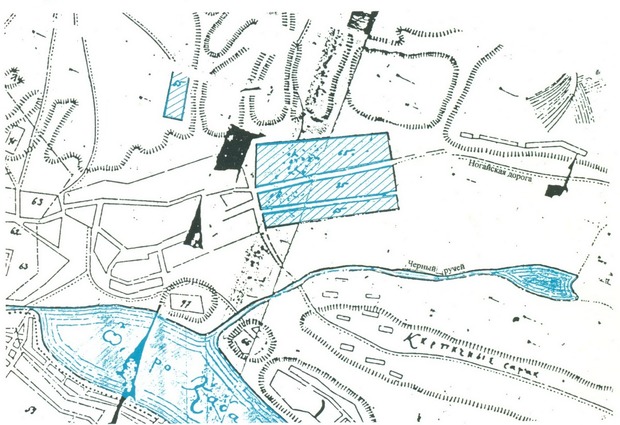

Краткий конспект архивного дела дает практически полное представление о том, как кладбище при Михайло-Архангельской церкви стало городским. В половине одиннадцатого утра 2 июля 1864 года сторож кладбища при Архангельской церкви при обходе увидел в одной из загодя вырытых могил голубой гроб, абсолютно не присыпанный землею. Испуганный сторож немедленно доложил об увиденном настоятелю храма. Хорошо зная нравы жителей казанских окраин, а в особенности Суконной слободы, батюшка немедленно снесся со своим коллегой, священником Духосошественской церкви в Суконке о. Петром (Маловым), тем самым, который спустя четверть века издаст образцовый труд об истории Петропавловского собора в Казани. Да, отвечал Малов, отпевали вчера одного покойного в синем гробу. Остальное легко может дорисовать воображение, подкрепленное знанием слободских нравов: тело было препровождено на кладбище, сил хватило опустить гроб в могилу, засыпать же его, видимо, было невмочь — поминки не ждали. Сил терпеть безобразия дальше не было, и родилось «0тношение в Казанскую городскую думу Казанской Михайло-Архангельской церкви священноцерковнослужителей». В нем приход Духосошественской церкви (читай: «Суконка») характеризуется как «один из многочисленных (в смысле, населенных) приходов Казани, прихожане которого резко отличаются особенным своеволием и крайним беспорядком в весьма частых случаях погребения своих покойников на нашем кладбище». Опуская своих умерших в наспех вырытые могилы и лишь для вида присыпая гробы комьями мерзлой земли, родственники по весне были глухи к призывам привести могилы хотя бы в относительный порядок. В конце своего непривычно страстного для официального документа «отношения» причт Архангельской церкви просил изъять у них кладбище в ведение города. Посовещавшись, дума согласилась. И вот уже «городовой архитектор» Романов докладывает о снятии плана кладбища. На этом плане кладбище как бы состоит из трех частей: уже «осваиваемых» северного и южного участков и вновь выделенного городом центрального. В таком развитии кладбища есть своя логика: с юга хоронили жителей Бутырок, Архангельских выселок, Горок, с севера — из Архангельских слобод и все тех же суконских. 3 марта следующего 1865 года губернатор утвердил решение о принятии в городское ведение Архангельского кладбища. Далее события развивались в соответствии с законом: из казанских мещан выбрали смотрителя кладбища. Как государственного служащего настоятель храма Св. Михаила Архангела о. Михаил (Потехин) 12 мая приводит Ивана Самарцева к присяге. Последний лист в этой небольшой папке датирован 22 сентября 1865 года. Кандидат в гласные городской думы докладывал: «Вследствие предписания Казанской городской думы от 22 апреля сего года за N 2580 « имею честь донести, что Архангельское кладбище мною принято в городское ведомство и сдано оное избранному в старосты того же кладбища мещанину Ив. Фед. Самарцеву». Так начиналась новая история очень старого, теперь уже городского Архангельского кладбища.

На этом кладбище нет склепов и очень редки надгробия дореволюционной поры. Но именно на одном из таких надгробий находится высеченная на камне самая пространная в Казани — в 16 строк — эпитафия. Находится она на основании креста на могиле молодого человека, утонувшего в 1909 году в Волге у Верхнего Услона. Здесь уместно упомянуть о том, что духовенство не всегда одобрительно относилось к «живому творчеству масс». В конце прошлого века была издана даже брошюра с цитатами из Святого Писания, рекомендованными для помещения на надгробиях. У Архангельского кладбища, как и у многих других, есть свои тайны. Чекисты, приводя в исполнение смертные приговоры своим политическим оппонентам, указали в одном из актов, что расстрелянные в Казани захоронены «на Дальнем кладбище». Как знать, не Архангельское ли это, тем более, что, по воспоминаниям А. Баратынской, труп расстрелянного А. Баратынского, поэта и внука известного поэта, чекисты позволили забрать «с ямок за Архангельским кладбищем». Известно также, что на этом кладбище, в средней его части, напротив разрушенного ныне питомника собак, хоронили заключенных.