Репрессированные красноармейцы Татарстана: от тюремной психбольницы до Свияжской ИТК

Татарстанские жертвы политического давления в годы ВОВ

Сегодня Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. Трудно подсчитать, сколько тысяч (или миллионов) жизней раздавила в своих жерновах государственная машина за годы советской власти. Не все пострадавшие реабилитированы. Татарстанцев тоже не обошла печальная участь. Руководитель рабочей группы Книги памяти жертв политических репрессий РТ Михаил Черепанов в своей авторской колонке «Реального времени» рассказывает о тех жителях нашей республики, кто попал под этот каток в годы Великой Отечественной войны.

«Масштабы необоснованных расправ над собственным народом не уменьшались»

В Татарском энциклопедическом словаре, изданном в 1999 году, говорится, что политические репрессии «затронули все слои общества лишь в 1929—1938 гг.». Но, к сожалению, архивные изыскания дают основание полагать, что и в годы Великой Отечественной войны масштабы необоснованных расправ над собственным народом не уменьшались. Пример тому — судьба солдат и офицеров Красной армии, умерших от истощения в тылу, на территории нашей республики, в заключении с 1941 по 1945 годы.

Электронная база данных Книги памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан XX века содержит сведения о 137 советских военнослужащих, чья смерть наступила не от вражеских пуль и фронтовых ран, а от голода в заключении, в палатах тюремных больниц и колоний.

37 из них умерли в Казанской тюремной спецпсихбольнице, а еще 100 человек — на острове Свияжск, в исправительно-трудовой колонии № 5. По данным Центрального архива Министерства обороны РФ, 32 солдата и офицера из данного списка до сих пор считаются «пропавшими без вести» на фронте. 20 человек — осужденными военным трибуналом к разным срокам лишения свободы. А один — даже погибшим на передовой. Это значит, что судьбы подавляющего большинства этих военнослужащих неизвестны родственникам, списаны на войну. Думается, пора сообщить детям и внукам о судьбе практически безвинных жертв репрессий в советском тылу.

Вспомним хотя бы о земляках, о тех, кто родился на территории нынешней Республики Татарстан.

Пациенты тюремной психбольницы

Рыжиков Александр Филиппович, 1913 года рождения. Родился в д. Урсала Альметьевского района, жил там же. Воспитывал двоих дочерей, был поваром. На фронте служил красноармейцем 335 стрелкового полка 58 стрелковой дивизии. Раненым попал в плен и выжил. Когда лагерь был освобожден нашими войсками, Рыжикова 8 июля 1944 года арестовали. Особое совещание НКВД СССР 7 апреля 1945 года осудило инвалида «за переход на сторону врага» по статьям 58-1б и 58-8. Приговорили к 10 годам лишения свободы. 10 июня 1945 года красноармеец Рыжиков умер в Казанской специализированной тюремной психбольнице. Интересно, знают ли о его судьбе дочери?

Сулейманов Нургалей Сулейманович, 1917 года рождения. Уроженец д. Большие Атряси Апастовского района, жил там же, был у него сын. Служил красноармейцем 422 стрелкового полка 170 стрелковой дивизии еще в 1940 году. За отказ вернуться в часть из краткосрочного отпуска осужден по ст.193-7 к 8 годам лишения свободы. В самом начале войны лагерь, в котором находился Сулейманов, оказался на оккупированной территории. Но заключенный не остался там, а оказался… в расположении советских войск. Естественно, это вызвало подозрение особистов, и 27 сентября 1941 года красноармеец Сулейманов был вновь арестован, но теперь уже по обвинению в том, что якобы был завербован фашистами и переброшен в наш тыл. По статье 58-14 (58-6) Особое Совещание НКВД СССР 20 мая 1942 года приговорило «шпиона» к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Оказавшись в Казанской спецпсихбольнице, не сознавшийся в предательстве зэк умер тут же 6 августа 1942 года.

Только 26 сентября 1989 года по Указу Президиума Верховного Совета СССР красноармеец реабилитирован за отсутствием состава преступления.

Там же, в Казанской тюремной психбольнице, умер 12 сентября 1942 года, по официальной версии «от колита», красноармеец 11 отдельного местного стрелкового батальона Чернов Николай Сергеевич. Он родился в 1901 году в д. Абрамово Лениногорского района. В колхозе был трактористом. Была у него жена Пелагея. На фронт попасть не успел, уже в Казани арестован 25 февраля 1942 года за излишнее солеедство, что тогда трактовалось как «членовредительство». Военный трибунал Казанского гарнизона 13 апреля 1942 года по ст. 193-2 и 15-58-8 приговорил его к высшей мере наказания — расстрелу. Но Военная коллегия Верховного суда СССР заменила 8 июня 1942 года смертный приговор на 10 лет лишения свободы. 27 июня 1942 года красноармеец Чернов оказался в психбольнице…

Такая же участь постигла и Шайхутдинова Гилязетдина Шайхутдиновича. Он родился в 1918 году в с. Верхний Куюк Атнинского района. Там же и крестьянствовал. На фронте попал в плен, но тоже чудом выжил, вернулся к своим. Арестован 19 июня 1942 года «за пораженческую, профашистскую агитацию и клевету на Красную Армию» по ст. 58-10 ч.2. Военный трибунал Казанского гарнизона 22 мая 1943 года приговорил его к 5 годам лишения свободы. 19 июня 1943 года Военный трибунал Московского военного округа вынужден был по причине нехватки военных кадров отсрочить исполнение приговора для красноармейца Шайхутдинова до конца войны и решил направить его в действующую армию. Но пока это известие дошло до Казани, было уже поздно. Пациент тюремной спецпсихбольницы уже умер от голода 16 июля 1943 года. Только 10 октября 1995 года военный прокурор Приволжского военного округа признал невиновность солдата из Атнинского района.

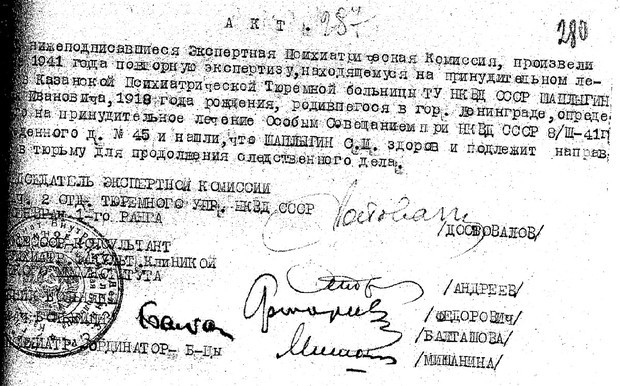

Конечно, находились на принудительном лечении в Казанской тюремной больнице «шпионы» и из других регионов СССР. Ленинградца Сергея Ивановича Шаплыгина, 1918 года рождения, красноармейца 4-го полка связи, по данным Особого совещания НКВД СССР, фашисты якобы завербовали задолго до начала войны. И холостой техник-строитель занимался «систематической антисоветской агитацией». Вот почему арестовали его уже 13 августа 1940 года. Во время следствия «разоблаченный шпион» сознался, что «завербован немецкой разведкой и дискредитировал положение советских трудящихся». Понятно, почему 8 марта 1941 года его приговорили по ст. 58-1б, 58-10 ч.1 к принудительному лечению в психбольнице. И хотя врачи Бутырской тюрьмы признали полную невменяемость пациента и рекомендовали лечение в гражданской больнице, с 31 марта 1941 года Шаплыгин стал пациентом Казанской тюремной «психушки». Там он 1 апреля 1943 года «покончил жизнь самоубийством через повешение». То, что ленинградец не был шпионом, лишь 27 мая 2003 года официально признала Военная прокуратура Ленинградской области.

Умерли в Свияжске

Многие из красноармейцев, не попавших на фронт, нашли свою могилу на берегу реки Свияги.

Уроженец д. Кзыл-Яр (Большой Куллар) Арского района Муртаза Ахметзянович Ахметзянов, 1903 года рождения, был комсомольцем, растил дочь. На фронт попасть не успел. 11 августа 1941 года, будучи красноармейцем 17 запасного стрелкового полка 20 запасной стрелковой бригады, арестован и осужден по ст. 58-2, 58-10 ч.2. «За высказывание провокационных пораженческих настроений». Военный трибунал Казанского гарнизона 13 сентября 1941 года приговорил его к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В одном из них, ИТК-5 на острове Свияжск, красноармеец Ахметзянов и умер 16 мая 1942 года от истощения.

Реабилитирован лишь 21 января 1997 года по Закону РФ от 18.10.1991 года.

Там же в Свияжской исправительно-трудовой колонии № 5, не дождавшись окончания войны, умер от голода 3 февраля 1945 года и красноармеец воинской части 1678 Семен Иванович Ерофеев.

Он родился в 1894 году в с. Слобода Черемуховая Новошешминского района. Уже до войны был отцом шестерых детей, плотником колхоза «Моссовет». За то, что его хозяйство было немного богаче, чем у остальных колхозников, его объявили кулаком. Первый раз арестовали 3 июля 1929 года «как участника кулацкой группировки, срывающего мероприятия Советской власти». Судебная коллегия ОГПУ 23 декабря 1929 года приговорила его к 3 годам концлагерей. Отсидев свое, «зажиточный крестьянин» Ерофеев в годы войны стал красноармейцем. Но и в армии его достала «ежовая рукавица» НКВД. 22 января 1943 года его арестовали повторно «за антисоветскую пораженческую агитацию». Верховный суд ТАССР 7 июня 1943 года приговорил его к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Оправдала С.И. Ерофеева Судебная коллегия Верховного суда РСФСР 31 августа 1961 года.

Полные данные о 137 военнослужащих из других регионов Советского Союза, умерших в заключении в годы войны в Казани и на острове Свияжск, можно узнать в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 годов в Казанском кремле или в мемориале «Книга Памяти» в парке Победы города Казани.

Справка

Михаил Валерьевич Черепанов — заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля; руководитель рабочей группы Книги Памяти жертв политических репрессий РТ. Заслуженный работник культуры Республики Татарстан; член-корреспондент Академии военно-исторических наук.

- Родился в 1960 году.

- Окончил Казанский государственный университет им. В. И. Ульянова-Ленина по специальности «Журналистика».

- С 2007 года работает в Национальном музее РТ.

- Один из создателей 28-томной книги «Память» Республики Татарстан о погибших в годы Второй мировой войны, 19 томов Книги памяти жертв политических репрессий Республики Татарстан и др.

- Создатель электронной Книги памяти Республики Татарстан (списка уроженцев и жителей Татарстана, погибших в годы Второй мировой войны).

- Автор тематических лекций из цикла «Татарстан в годы войны», тематических экскурсий «Подвиг земляков на фронтах Великой Отечественной».

- Соавтор концепции виртуального музея «Татарстан Отечеству».

- Участник 60 поисковых экспедиций по захоронению останков солдат, павших в Великой Отечественной войне (с 1980 года), член правления Союза поисковых отрядов России.

- Автор более 100 научных и научно-просветительских статей, книг, участник всероссийских, региональных, международных конференций.