Становление официальной советской историографии: история народов в контексте «теории стадиальности»

Изучение древней и средневековой истории народов Волго-Уральского региона много лет было одной из приоритетных тем отечественной науки. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института истории им. Марджани Искандер Измайлов выпустил книгу «Средневековые булгары: становление этнополитической общности в VIII — первой трети XIII века», посвященную этногенезу булгар, становлению их как этнополитической общности. В своем труде он выдвигает новую теорию изучения этнополитических и этносоциальных обществ, основанную на комплексном подходе, с применением сложной процедуры синтеза археологических, этнологических и нарративных источников. Ученый попытался охватить целостным взглядом появление, развитие и трансформацию средневекового булгарского этноса.

2. Татарская история: попытка синтеза национальной традиции и марксистской методологии.

В национальных республиках, образованных в 1920-е гг., активно осуществлялась политика «коренизации» — расширение сферы применения национальных языков, ускоренная подготовка национальных кадров и активное включение их во все властные структуры (Slezkine, 1994, С. 414—452). За эти годы выросла новая национальная интеллигенция, которая использовала прошлое как обоснование прав на государственность и развитие своей культуры и языка. В 20-е гг. XX в. после образования Татарской автономной республики и началом политики «коренизации» и «культурной революции» происходит внедрение некоторых русских исторических концепций в труды татарских историков (интересный взгляд на эту проблему см.: Уяма, 2003, С. 16—51).

Другой тенденцией этого времени стало формирование новой национальной науки. Татарские историки, получившие современное гимназическое и университетское образование, стали разрабатывать историю татар с использованием всех современных достижений исторических наук. Объединив национальный подход к истории татар с методикой анализа источников и современными концепциями, в первую очередь марксистской, развития и устройства общества. Заметно возрос научный уровень трудов татарских историков, среди которых выделялись Г. Губайдуллин (Г. Газиз) (1887—1937), Дж. Валидов (Валиди) (1887—1932) и Гали Рахим (1892—1943) (Губайдуллин, 1925, С.71—111; Губайдуллин, 1928, С.131—142; Губайдуллин, 1994; Валиди, 1923; Рахим, Губайдуллин, 1923; Рахим, 1930, С. 145—172). Эти работы, продолжая традиции татарской историографии, внесли в нее научный анализ и знание трудов российских и зарубежных историков. Их исторические построения, основанные на господствовавшей тогда классовой теории марксизма, способствовали пониманию истории Булгарии и Золотой Орды как феодальных государств, а также их важной роли в становлении татарского народа.

Наиболее выразительными для этого периода являются труды выдающегося историка и писателя Г. Губайдуллина (Газиза) (Губайдуллин, 2002), выпустившего в этот период несколько работ, раскрывающих его подход к истории татар. В нем он, развивая исторические взгляды предыдущих историков, попытался создать новую концепцию истории татар на основе материалистического (социально-экономического) метода исследования истории. В программной работе «История татар» (1919 г.), которая выдержала позднее несколько переизданий, он рассматривает этногенез булгар в контексте с историей гуннов, хазар и других тюркских народов Восточной Европы как предысторию татарского народа. Он указывал, что булгары создали развитое феодальное общество и государство, особо подчеркивая, что ислам попал в Поволжье с VIII в. и широко распространился среди булгар, при этом, по его мнению, «в булгарских городах, нередко чрезмерно увлекаясь исламом, преследовали всех противящихся принятию мусульманства и даже убивали таких людей» (Губайдуллин, 1994, С.38). Принятие ислама привело к становлению средневековой мусульманской культуры. Г. Губайдуллин даже полагал, что «не исключено, что некоторые книги, написанные по-тюркски и известные у других тюркских народов, имеют булгарское происхождение» (Губайдуллин, 1994, С.39). В выводах он указывал, что, хотя тюркские народы с древнейших времен жили в Восточной Европе, но государственность к XIII в. сохранила только Булгария. Значение этого периода, по его мнению, состояло в том, что они сыграли главную роль в формировании в будущем татарского народа» (Губайдуллин, 1994, С.45).

Одновременно он четко расставляет акценты относительно происхождения татар в свете булгарского наследия: «С приходом монголов в Восточную Европу в истории татар начался новый период. В нем имеются две особенности: формирование татарского народа (с этого времени всех тюрков, тюркизированных финноугров и монголов в Восточной Европе стали называть татарами) (Губайдуллин, 1994, С.55–56). При этом он считал, что булгарское население продолжало жить «своей родовой жизнью, управляемое своими булгарскими беками», а позднее население Казанского ханства «представляло собой смесь татар, прибывших извне, с местными булгарскими тюрками» (Губайдуллин, 1994, С.78—80).

В другой своей работе, где кратко излагались выводы «Истории татар», Г. Губайдуллин отмечает, что Булгария была государством с ярко выраженными торговыми интересами, имела развитую городскую структуру и ремесло. После его завоевания ханами Золотой Орды оно «не только не потеряло своего былого экономического значения … Только бывший сюзерен — болгарский хан … теперь сам стал вассалом золотоордынского хана» (Губайдуллин, 1925, С.72—74; Губайдуллин, 2002, С.135—137). Работы Г. Губайдуллина имели важное значение для развития взглядов на прошлое татарского народа и всего Волго-Уральского региона. Он стремился объединить марксистскую теорию в интерпретации М.Н. Покровского с конкретной татарской историей. При этом он, будучи сторонником татарской концепции, в этих трудах выступал как сторонник более взвешенного подхода, предпочитая считать булгарский период предысторией, а историю собственно татар возводить к эпохе Золотой Орды, тогда как происхождение казанских татар он видел в смешении татар с местными булгарами и финно-угорскими племенами.

К сожалению, творческая судьба его была довольно тернистой, и он не всегда мог заниматься проблемами истории татар в полную силу своего таланта (Губайдуллин, 2002, С.17—62; Алишев, 1986, С.112—121). Многие его работы остались неопубликованными, а часть утеряна в трагические годы репрессий, но, судя по последним его трудам, он двигался в сторону более углубленного изучения тюркского периода, эпохи Золотой Орды и ее влияния на формирование различных народов Евразии (Губайдуллин, 1927, С.165—173; Губайдуллин, 1928, С.131—141). Социологический метод анализа, однако, имел свои ограничения. В его свете этнокультурные процессы становились одномерными, а проблемы духовной и культурной трансформации напрямую и односторонне зависели от социальной структуры и экономического развития общества. Однако в этот период именно такой была общая тенденция развития этнографии и археологии.

3. Становление официальной советской историографии: история народов в контексте «теории стадиальности» (30-е гг. XX в.).

В «год Великого перелома» (1929 г.) произошел резкий разворот в развитии гуманитарных наук в целом и этногенетики в частности, что на десятилетия изменило облик и саму парадигму изучения этногенеза народов Евразии (Slezkine, 1996, р. 826– 862; Уяма, 2003, С.16—51; Цвиклински, 2003, С.361—392).

Заметно активизировались исследования в области этногенеза и этнической истории «бесписьменных» народов Среднего Поволжья, Прикамья и Приуралья. Шире и более системно начинает применяться археологическая терминология, в частности уточняются параметры понятия «археологическая культура» и растет число выделенных древних культур. Но если само приоритетное и систематическое внимание к проблемам происхождения народов было, несомненно, положительным фактором, то методы их решения на основе лингвистической «яфетической» теории Н.Я. Марра и выработанной под ее влиянием молодыми археологами в 1925—1934 гг. «теория стадиальности» явно тормозило целостное и корректное их рассмотрение (Алпатов, 1991). «Теория стадиальности», включающая в себя не только идеи качественного скачка культуры и универсальности «всемирности» законов смены ее стадий (в том числе духовной культуры, языка и этноса), но и идеи производственного детерминизма и историзма, что позволяло сводить, например, этнические процессы к изучению различных аспектов материальной культуры (Клейн, 1977, С. 13—22; Клейн, 1993, С.22, 24, 43—44).

В ходе внедрения марксизма в науку и усиления борьбы со всяческим инакомыслием карательные органы советского государства обрушились на краеведение и исторические факультеты университетов («Академическое дело» и т.д.) (Брачев, 1989, С.117—129; Брачев, 1990, С.120—127; Перченок, 1995, С.201—235; Алаторцева, 1991, С.248—283). В 1929 г. деятельность Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете была прекращена. Библиотека, архив и коллекции ОАИЭ преданы Казанскому университету и Центральному музею Татарской АССР. Позднее многие археологи были репрессированы (М.Г. Худяков, Али Рахим и др.), другие эмигрировали (Ф.В. Баллод). Традиции, заложенные дореволюционной наукой по развитию археологии, оказались прерваны. После короткого расцвета дискуссий по проблемам методики и методологии археологии, характерного для периода внедрения марксистской исторической концепции, наступил, по меткому замечанию Б.А. Рыбакова, «период талмудизма и предвзятых схем».

Причин такого «перелома» было несколько. К началу 1930-х гг. была построена административно-командная система, потребовавшая определенности во всех областях политики и идеологии, что в первую очередь напрямую касалось всех гуманитарных наук. Подавив инакомыслие внутри коммунистической партии, генсек ЦК ВКП(б) И.В. Сталин перешел к внедрению единомыслия во всех областях науки. Это были не только история и языкознание, но и все другие науки, включая физику, биологию и математику. Везде должна была господствовать не просто идеология марксизма, но ленинизма, и именно в той интерпретации, которая была объявлена правильной на данный момент. Самым главным интерпретатором, отвечающим на все «вопросы ленинизма», являлся «корифей всех наук» И.В. Сталин.

Определенную роль играли в каждой науке малые вожди — локальные знатоки учения. В исторических науках это был М.Н. Покровский, сыгравший важную роль в разгроме Академии наук (Перченок, 1995, С.201—235), осуждению и высылке наиболее авторитетных ученых, в языкознании, археологии и этнографии — Н.Я. Марр, чьи последователи развивали его бредовые лингвистические теории и теорию стадиальности, но авторитет этих идеологов был недолог. Периодически «корифей всех наук» тасовал их состав, низвергая неугодных, например, в середине 1930-х гг. это произошло с М.Н. Покровским и его школой. Так была достигнута атмосфера страха и неопределенности, а в трудах — полное единомыслие по принципиальным вопросам, и принципы эти устанавливали последние руководящие указания партии.

Гуманитарные науки наиболее сильно пострадали от регулярных репрессий и идеологических чисток. Но еще больший урон развитию этих наук нанес идеологический диктат и установление целой системы доктрин, схем и штампов, через призму которых необходимо было смотреть на прошлое.

Своеобразным преломлением идей эволюционизма и диффузионизма стала советская этнография и связанная с ней археологическая палеоэтнология (см.: Генинг, 1982, С.77—78; Клейн, 1993, С.43—44; Платонова, 2010, С. 148—197; Клейн, 2011, С.653—654). Оценка ее неоднозначна и противоречива, как и сами социально-политические процессы, протекавшие в Советском Союзе в 1920—30-ее гг., между тем как основные положения этого направления лежат в основании всех последующих этногенетических исследований в отечественной науке. В основе изучения этнографии в Советском Союзе находилась не культура, ее взаимодействие и развитие, а этнос с его локальной культурой и этногенетическими связями (см.: Клейн, 2014, С.446—457).

Важнейшим отличием советской гуманитарной науки (в том числе лингвистики, этнологии и археологии) от европейских концепций стало парадоксальным образом восторжествовавший и господствовавший вплоть до 1950 г. крайний автохтонизм, нашедший «теоретическое» обоснование в «теории стадиальности», выдвинутой лингвистом академиком Н.Я. Марром (Клейн, 1993, С. 31—33; Клейн, 2011а, С.3—23). По его мнению, язык был общественной «надстроечной» категорией и подчинялся смене общественных формаций, проходя через «стадиальный взрыв», менявший структуру языка, поэтому практически все народы образовались там, где впервые были зафиксированы исторически (Алпатов, 1991, С.32—78). «Русский язык, — писал Марр, — оказался по пластам некоторых стадий более близок к грузинскому, чем русский к любому индоевропейскому, хотя бы к славянскому» (Марр, 1934/36, С.15). Строгость методики лингвистического анализа исчезла, воцарился дилетантизм с игнорированием законов языкознания и фактов лингистики. Приветствовалась свобода для любых фантазий, которые диктовали революционное сознание и идеологическая доктрина, притом что доказательств часто не было никаких. Однако «революционная» фразеология и шельмование индоевропеистики как буржуазной науки обеспечили академику Марру поддержку партийных идеологов и позицию влиятельного теоретика языкознания, этнологии и археологии.

Ведущим языковым процессом он провозгласил не деление, а скрещивание языков. Схеме родословного древа индоевропеистов (по его мнению, пирамиде, стоящей на вершине) он противопоставил прямо противоположную — от множества языков к одному языку будущего. Им было преобразовано учение Г. Шухардта и И. Шмидта о субстратах и скрещениях. «Новое учение о языке» отвергало хорошо разработанную поколениями языковедов концепцию индоевропейского праязыка и объясняло близкое сходство языков не их родством (общим происхождением), а их смешиванием и скрещением. Первобытная речь рисовалась очень примитивной, состоящей всего из нескольких звуковых элементов, потому что, признавая все слова родственными почти всем другим, Марр дошел до утверждения, что все они восходят всего к четырем первичным элементам: сал, бер, йон и рош. Согласно ему, хотя языки возникли независимо друг от друга, они всегда развивались по единым законам, хотя и с неодинаковой скоростью. Звуковая речь возникала в первобытном обществе в среде магов и первоначально была средством классовой борьбы. Поначалу у всех народов она состояла из одних и тех же четырех элементов, которые имели характер «диффузных выкриков». Постепенно из их комбинаций формировались слова, появлялись фонетика и грамматика. При этом все языки проходят одни и те же стадии, определяемые уровнем социально-экономического развития (Подробнее см.: Алпатов, 1991, С.34—49; Алпатов, 1993, С.271—288).

В конкретных концепциях, разработанных на основе данной теории учениками и последователями Марра в области археологии и этнологии, главной стала идея об абсолютном автохтонизме этнокультурного развития и практически полного отрицания роли миграций (Генинг, 1982; Лебедев, 1992, С.428—430; Платонова, 1998, С. 371—372; Платонова, 2010, С.253—258). Суть этногенеза, по концепции Марра, состояла в «довольно частых перерождениях одних народов в другие и попутно новых внутренних осложнениях племенного состава, нарождениях новых, гибридных, иногда сугубо гибридных, типов» (Марр, 1931, С. 11; Также см.: Алпатов, 1991).

Отрицая отождествление этноса с археологической культурой Н.Я. Марр, его сторонники и последователи выдвигали на первый план классовый принцип, лежащий в основе развития человечества, как говорили в советское время, утверждали «примат» развития «базиса» (т.е. материальной культуры) над «надстройкой» (культурой, языком и т.д.). В соответствии с этой теорией язык, будучи «надстроечным» явлением, должен был меняться вместе со сменой хозяйственных форм и, соответственно, универсальным социально-экономическим стадиям были присущи определенные языковые состояния. После целого ряда чисток и репрессий вся эта риторика приобрела марксистскую фразеологию, приобретя вид законченной теории, где экономические стадии стали соответствовать формациям (так называемая «пятичленка»), а их развитие определяло все остальное. Смене формаций подчинялось все — от развития этносов (племя, народность, нация) до культуры и языка. «С тех пор, — справедливо писал этнолог В.А. Шнирельман, — оценка тех или иных научных концепций исходила в советской науке, прежде всего, из идеологических установок, а не из методических подходов. Вот почему советские авторы в течение долгих лет так много сил и энергии отдавали выработке терминологии и отточенности формулировок, а не усовершенствованию методики» (Шнирельман, 1993а, С.57). Главным в работе советских археологов и этнологов того времени и последующих десятилетий было уметь правильно расставить факты по своим, заранее определенным, ячейкам. Основой для решения этногенетических вопросов, как они определялись на первом совещании, посвященном этногенезу народов СССР в 1938 г., была призвана стать глоттогенетическая концепция Н.Я. Марра в преломлении методов других наук (Например, см.: Совещание…, 1938, С.201; Подробнее см.: Юсова, 2008, С. 240—251).

Сам метод этногенеза определялся рамками данного подхода и заключался в изучении истории соответствующего языка и древнего общества.

При этом ряд методик анализа явлений материальной культуры (этнокартография, сопоставление материальных остатков с этносами и т.д.) «стадиалистами» был заимствован у западных «миграционистов». Другой операциональной системы изучения древних и средневековых этногенетических процессов в советской науке не было, поскольку важнейшим показателем этноса, как ранее у сторонников лингво-исторической парадигмы, считался язык, который будучи «надстройкой» теоретически должен был детерминироваться «базисом» и изменяться вслед за ним. Если эволюционисты, не имея фактов, не пытались реконструировать язык древних этносов, то «вооруженные самым передовым учением марксизма-ленинизма» советские палеоэтнологи и археологи смело определяли языки, исходя из явлений материальной культуры, следуя теоретическим постулатам «теории стадиальности». По их разработкам, например, языки современных народов Крыма — новые стадии развития тех или иных языков древнего периода: готы восходят к скифам и кельтам, а караимы — к киммерийцам; русский язык периода капитализма, через древнерусскую стадию эпохи феодализма, происходит от «скифского языка» периода рабовладельческого строя.

Теория Марра и его последователей пользовалась непререкаемым авторитетом у партийного и научного руководства страны. Сама теория была довольно слабой и критика ее не вызывала сложностей у профессионалов. Главным была партийная поддержка и критика противников как сторонников «буржуазной контрабанды в языкознании», а позднее и полное их изгнание из науки. Все критические выступления рассматривались как «вредительство» с самыми жесткими мерами в отношении инакомыслящих лингвистов и археологов. Так описывал эту систему подавления инакомыслия в 1950 г. неожиданный ее критик: «…в органах языкознания, как в центре, так и в республиках, господствовал режим, не свойственный науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания... Общепризнано, что никакая наука не может развиваться и преуспевать без борьбы мнений, без свободы критики. Но это общепризнанное правило игнорировалось и попиралось самым бесцеремонным образом... Аракчеевский режим, созданный в языкознании, культивирует безответственность и поощряет такие бесчинства» (Статья И.В. Сталина «Относительно марксизма в языкознании была напечатана в газете «Правда» (1950, 20 июня). Позже ее перепечатали все гуманитарные журналы СССР (Сталин, 1950, С.3—19). Хотя это вполне справедливо по отношению ко всей системе, выстроенной в сталинской советской науке, где мелкие вожди, получившие от власти свои институты на откуп, за демонстративную лояльность «генеральной линии» партии имели право шельмовать и казнить не только своих идейных противников, но и просто честных ученых.

Интересно, что после выхода судьбоносной статьи И.В. Сталина по вопросам языкознания, вслед за ним «в языкознании, познавшем толк», начались идеологические кампании по шельмованию ученых, придерживавшихся еще недавно руководящих взглядов. Не успевая колебаться вместе с линией партии, они оказались не просто за бортом науки, но и были реально уволены за упорство в своих заблуждениях (см.: Федоров, 1951, С.229—244). Нет желания защищать эти взгляды, но представляется, что как не было ни грана настоящей науки в строгом насаждении теории «стадиальности» и изгнании из науки оппонентов Марра, так не было ее и в антимарровских кампаниях. Просто ученые приучались чутко следить за руководящими указаниями и уметь на ходу переписывать свои труды на «злобу дня», как это продемонстрировал П.Н. Третьяков, написавший два труда по происхождению восточных славян, довольно сходных по структуре, но совершенно разных по концепции (см.: Третьяков, 1948; Третьяков, 1953), получив за первый труд «Сталинскую премию», а за второй — «Орден Ленина» (1954), видимо, в награду за скорость обращения. Этот пример только показывает, что сталинский удар по науке и особенно этногенезу народов был настолько сокрушительным, что его последствия ощущались много позже самой эпохи «великого перелома». Сломана была не только научная этика, но и профессионализм самих ученых, привыкших быть приказчиками у партийных чиновников.

Одновременно в исторической науке происходил и другой коренной перелом. Стабилизация советской власти совпала с крахом ожиданий на мировую революцию и разгромом партийных групп, ориентировавшихся на экспорт революции. Необходимость строить социализм в одной отдельной взятой стране привела к смене идеологических ориентиров. Стране требовался не интернационализм, а патриотизм с оттенком русского мессианства. Великодержавность новой советской государственности властно требовала соответствующего оформления. Такой поворот предполагал отход от идей мировой революции и постепенное возвращение к прежней трактовке истории России как прогрессивной мировой державы, колониальные завоевания стали трактовать, как «наименьшее зло» для захваченных народов, а попытки освещать национально-освободительную войну стали «националистической пропагандой». В этих условиях постепенно возвращались прежние концепции «государственной» школы, чуть прикрытые ритуальными марксистско-ленинскими фразами и сталинскими догматами» (Неретина, 1993, С.182—184).

В исторической науке постепенно начал вырабатывался свой канон изучения прошлого. Новый «советский патриотизм» стал составной частью новой государственной истории, которая постепенно обретала новые формы. В 1934 г. начинают открываться исторические факультеты вузов. 16 мая 1934 г. появляется постановление Совнаркома и ЦК ВКП(б), где указывается на недостатки преподавания истории в школах СССР («О преподавании», 1934).

Вслед за этим постановлением публикуются «Замечания по поводу конспекта учебника по истории СССР» И. Сталина, А. Жданова и С. Кирова (8 августа 1934 г.), опубликованные в «Правде» 27 января 1936 г. В этих четко указывалось, что: «Нам нужен такой учебник истории СССР, где бы история Великороссии не отрывалась от истории других народов СССР» (Сталин и др., 1936). Критика понятна в контексте предыдущих статей М.Н. Покровского. Акцент поставлен так, что становится ясной мысль И. Сталина и его соавторов — «история Великороссии» и русской государственности считаются главнейшими, а прошлое других народов не должно от нее «отрываться». Подобный своеобразный сплав великодержавия с национализмом был удачно назвал «имперским интернационализмом» (Клейн, С.287). Пока это было только указующим предписанием, но смысл их стал понятен, когда они стали в середине 40-х гг. отливаться в чеканные формулировки постановлений партии и правительства, строго указывающих народам СССР, как им следует впредь толковать свое прошлое.

Позднее эти обвинения были конкретизированы: в вину «школе» Покровского вменялось извращение русской истории, «клевета» на русский народ и его лучших представителей, «издевательство» над русским народом и т.д. (Ярославский, 1939; Ярославский, 1939а, С.50—67; Против исторической концепции, 1939). С этого времени любой научный труд и каждая фраза могли быть поставлены в политическую плоскость. Всякое разномыслие было нетерпимым и всячески искоренялось.

Неудивительно, что и критика концепции М.Н. Покровского — «мертвящих пут на развитии советской науки» — велась «в связи с форсируемой работой по составлению исторических учебников и с теми указаниями, которые на этот счет были даны в замечаниях тов. Сталина». Кроме другой критики («вульгарный волюнтаризм», «социальное мифотворчество», «история — политика, обращенная в прошлое») Н.И. Бухарин отмечал, что М.Н. Покровский, проведя «блестящую работу по разрушению» буржуазной историографии, «в противовес всем и всяким буржуазным историческим концепциям «Истории Государства Российского», не разработал «историю хотя бы главнейших порабощенных им народов», а настаивая на острой необходимости изучения истории народов СССР, он «впал в другую крайность, оторвав изучение этой истории от изучения исторического процесса в России как определенном государственном образовании» (Бухарин, 1936). Иными словами, «школа» академика Покровского обвинялась в стремлении создать историю народов, тогда как партийное руководство требовало писать историю Российской государственности.

Далее начинает разрабатываться целый комплекс учебников всех уровней — от школьных до вузовских, от всесоюзных до республиканских. Все они в важнейших положениях следовали тезисам этих руководящих указаний. Но происходило это уже не как свободное творчество ученых, а как партийное задание, которое требовало постоянного внимания целой вертикали ученых и партийных кураторов. Эти взгляды нашли поддержку в национальных республиках, где постепенно стало вырабатываться новое понимание прошлого титульных народов и регионов (см.: История Татарии, 1937).

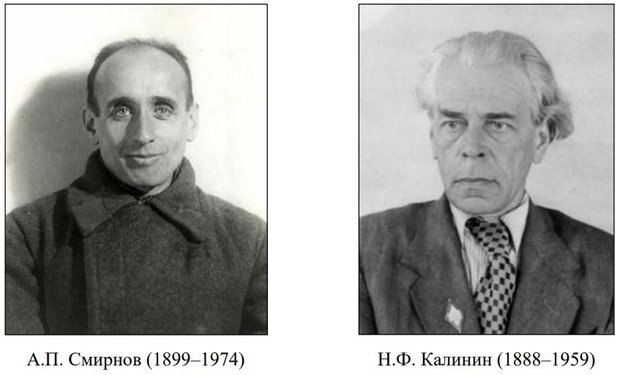

Изучение этногенеза булгар протекало точно в таких же строгих рамках и теорий. Толчком к новому этапу изучения булгар и Булгарии стали начавшиеся с 1934 г. активные археологические исследования городов Волжской Булгарии (Сувар и Болгар) под руководством московского профессора А.П. Смирнова (1899—1974). Впервые вместо нерегулярных и хаотичных раскопок начались системные и планомерные исследования, сразу давшие интересный и богатый материал по истории и культуре булгар (Смирнов, 1940, С.35—137; Смирнов, 1941, С.135—171). На основе этих изысканий появились и новые обобщения А.П. Смирнова по вопросу становления булгарского государства (Смирнов, 1938, С.99—112). Автор прямо полемизирует с предшественниками, указывая, что уже в X в. «Булгарское царство — крупное феодальное государство с развитой торговой и ремесленной деятельностью» (Смирнов, 1938, С.99). По его мнению, археологические материалы свидетельствовали о тесных взаимосвязях оседлого и кочевого населения в раннесредневековый период. В период становления государства высокая военная организация кочевников дала им перевес над оседлыми соседями, а то обстоятельство, что «все государство именовалось «булгарским» показывает, что булгары подчинили себе более слабых феодалов-кочевников и феодалов, вышедших из среды оседлого населения» (Смирнов, 1938, С.110). Эта работа стала важным этапом, положившим начало конкретным, основанным на историко-археологическом материале, исследованиям. Вызывает, однако, недоумение стремление автора подчеркивать наличие «пережитков кочевого хозяйства у булгарской знати». Развитый феодализм, городская культура, оседлость и при этом «пережитки» кочевничества кажутся довольно нелогичной конструкцией. Очевидно, автор пытался тем самым искусственно внести некий «ген недоразвитости» в булгарское общество, показывая его ущербность. Впрочем, это нисколько не умаляет его несомненных достижений в разработке данной темы.

В этот период началась институционализация исторических исследований в Татарстане. К этому времени после жесточайших репрессий в отношении татарской гуманитарной интеллигенции, были изгнаны в эмиграцию (С. Максуди, Г. Исхаки, А.-З. Валиди, А.-Н. Курат и др.) и уничтожены практически все видные историки (Г. Губайдуллин, А. Рахим, Н. Хаким и др.). Говоря о трагедии целого поколения ученых, достаточно сказать, что к моменту образования в 1939 г. Института языка, литературы и истории в его штате не нашлось ни одного кандидата наук. Практически в 1940-е гг. татарская гуманитарная наука начала возрождаться с нулевой отметки. Это не только резко сократило число исследователей в области средневековой истории, но и сделало их потенциально опасными. Археологические исследования в Казани были фактически прекращены, а единственным специалистом остался Н.Ф. Калинин (1888—1959), уволенный из Государственного музея ТАССР и чудом избежавший судебных преследований. Он был принят на работу в новый институт, организуя работу по изучению древней и средневековой истории (Ситдиков, Старостин, 2002).

В этих условиях работы по средневековой истории исчисляются единицами. За эти годы можно, например, назвать одну статью Х.Г. Гимади, в которой он дает периодизацию истории Татарской АССР. По вопросам этнокультурного развития татарского народа и его предков автор следует общей советской концепции. Он указывал, что в Эпоху Великого переселения народов происходили активные миграции «преимущественно тюркских народов (гунны, авары, хазары, болгары, печенеги и т.д.). Разумеется, эти народы (точнее союз племен) оказывали определенные влияния на развитие автохтонов среднего Поволжья» (Гимади, 1941, С.55). Гимади специально отмечает, что «нет никакого сомнения, что болгары оказали огромное влияние на формирование татарского народа, его культуру, быт и т.д. Из других народов, оказавших наиболее заметное влияние на развитие и формирование татар Поволжья на их культуру и язык, были половцы (кипчаки, куманы)» (Гимади, 1941, С.56).

В заключении автор прямо писал: «Таким образом, до появления татаро-монгол Среднее Поволжье было заселено тюркскими народами (болгары, чуваши, кипчаки и др.). На севере болгарского ханства жили также и другие народы: мари, удмурты и т.д. Тюркские народы до прихода монгол уже имели свой язык, свою культуру, свой уклад жизни. На формирование и развитие татарского народа они оказали решающее влияние» (Гимади, 1941, С.57). Одновременно он, с одной стороны, объявляет, что булгары боролись с «татарским игом», а с другой — указывает, что «Золотая Орда не была централизованным государством. Каждый улус жил своей самостоятельной эконокультурной жизнью. Она не была и национальным государством» (Гимади, 1941, С.60). Соответственно, он считал, что «Казанское ханство возникло на развалинах Болгарского царства», а его население составляли булгары и мигрирующие с юга татары (Гимади, 1941, С.61).

Тем самым в татарской науке уже в конце 1930-х гг. свершился поворот в сторону приоритета изучения булгарского периода, хотя за десятилетие никаких новых трудов по этой проблеме не появилось. Подобный поворот стал результатом не только политического давления властей, но и логикой самой автохтоннистской концепции истории народов Среднего Поволжья. «Теория стадиальности», применяемая к истории предков татар, требовала подгонять реальную историю под мертвую схему.