Табор, атаман и бугай: тюркизмы в русском языке и происхождение казаков

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 8-я

Четыре года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор издания, историк-энтузиаст и «татарофил» до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Предыдущие части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

II. Влияние татар на административное управление, финансы и военное устройство русских княжеств

6. Военное дело. Конь, вооружение и терминология, касающаяся до военной организации. Мнения военных специалистов. Казачество

В старину главная и лучшая часть войска русских состояла из конницы, и русские, по словам иностранных писателей, сражались подобно татарам: «не стоя на месте, а на скаку, действуя и стрелами и копьями, то нападая, то вдруг отступая».

В XVI столетии при Иоанне Грозном татары в русском войске имели большой удельный вес. Так, например, в Полоцком походе 1563 года, в котором число участников достигало 32058 человек, татар было 5854 человека, что составляет 18,27% по отношению к общему числу всей полоцкой армии Иоанна. По подсчетам В. Снегирева, вообще армия И. Грозного имела (без даточных и посошных людей) не более 60—65 тыс. человек и состояла примерно из 25 тыс. человек детей боярских, 10—15 тыс. татар, 20 тыс. стрельцов и казаков и 4300 иностранцев. Таким образом, татары в войске Иоанна Грозного составляли от 16,86% до 23,33%. Учитывая и обоз, Снегирев определяет количество войска при Иоанне IV во время войны в 90—100 тыс. человек, что дает для татар от 10 до 16,67%.

Говоря о влиянии татар на военное дело русских, А. Рихтер отметил, что «уже в 1259 году Даниил Галицкий, ходивший со своим войском в Венгрию, имел татарское оружие; вскоре лошади, конские уборы и весь воинский снаряд древних русских стал татарским или монгольским; потом узды, седла, плети и все конские приборы были сделаны точно такие же, как и теперь у сих азиатцев». Эти слова Рихтера находят прекрасное подтверждение в восточных названиях различных предметов, связанных с лошадью, с вооружением и военной организацией, названиях, которые вошли или входили в состав русского языка при посредстве татар.

Таковы калмыцкое слово «мерин» — холощеный жеребец и татарское «аргамак» — порода кровных среднеазиатских лошадей. Употреблявшееся в XVI столетии в русском языке татарское слово «бахмат» («пахмат») означало, по словам Герберштейна, особую породу коней. Тюркское слово «лошадь» (алаша), известное из Лаврентьевской летописи 6619 года (1111 год), вошло в русский язык еще в домонгольский период русской истории. Тюркскими являются и названия мастей лошади: буланый, бурый (перс.: бур — бурый, тюрк. серый), караковый, карий, каурый, чалый (тат. «чал» — седой), чубарый (тат. «чувар» — пестрый, чубарый), а также слова «табун» и «кумыс». Последнее слово, обозначающее кобылье молоко, было известно русским еще в XIII веке.

Сбруя верховых лошадей украшалась в старину медными бляхами, которые носили татарское название «чандар» или «чалдар», под седло лошади клали покрывало, которое называлось турецким словом чепрак или чапрак; вместо шпор всадник подгонял коня нагайкой, короткой плеткой, получившей название от татарского племени ногайцев; для защиты ног от трения о стременной ремень привешивался у седла четырехугольный отрезок кожи, который назывался татарским словом «тебенек»; деревянный остов седла носил татарское название «арчак» (тат. ингырчак — собственно «седелка»); от этого слова в современном русском языке сохранилась фамилия Арчаковские. Повод к уздечке до сих пор носит тюркское название «чембур» или «чумбур».

Русскими были заимствованы от татар и следующие восточные названия различных видов вооружения:

- Аркан — длинная веревка с подвижной петлей на конце, которую в старину употребляли не только для ловли лошадей, но и для поимки и пленения людей на войне.

- Бадана, байдана, бодана — доспех в виде рубах из плоских колец, длиною до колен, с рукавами до локтей и ниже (араб. «бадан» и «бадана» — кольчуга).

- Басалык — старинное название кистеня.

- Бахтерец, бехтерец — доспех из металлических пластинок, с разрезами на боках и на плечах; для застегивания имелись пряжки и ремни. (монг. и перс. «бехтер»).

- Бенд, бендь — плащи в округленных углах налучи и колчана, к которым прикреплялся саадачный пояс (перс. «бенд» — связь).

- Бутырлык или поножи — металлический доспех, закрывавший ногу всадника от колена до подъема (тур.-тат. «бутурлук» — поножник).

- Джид — старинный малый колчан только для трех стрел.

- Джирит — старинное метательное копье, дротик.

- Елман — расширяющийся конец острой сабли.

- Еловец, еловь — значок или лоскуток ткани, вставлявшийся в трубу на вершине шлема (тат. елоу — флаг).

- Кистень — старинное оружие, состоящее из тяжелого набалдашника на короткой ручке.

- Кобура — кожаный чехол для револьвера (тюрк. «кубур» — колчан; тур. кубур — футляр).

- Колчан — влагалище для стрел.

- Кончар, кончан, хонжар, ганчер — меч с длинным или четырехугольным клинком (перс. «ханджар» с араб.). Отсюда современное слово кинжал — название холодного оружия в виде обоюдоострого ножа.

- Кортик — короткий, узкий четырехгранный кинжал у флотских офицеров. Слово «кортик» также восходит к старинному русскому слову корда — «меч».

- Куяк — род доспеха из металлических блях, укрепленных на бархате или сукне. Куяки делались вроде кафтана с рукавами и полами и застегивались пуговицами или завязками. (монг. «х… к»).

- Мисюрка, шапка мисюрская — шлем, имевший вид черепа, подобно египетскому или арабскому (от араб. «Миср» — Египет).

- Сайдак, сагайдак, саадак — чехол на лук; лук в чехле и колчан со стрелами. У монголов этот прибор назывался «сагадах» и «саадак».

- Темляк — тесьма с кистью, навязывавшаяся на эфес сабли и шпаги.

- Томар — стрела, имеющая на конце не острие, а шишку, для охоты на соболей, куниц и горностаев (монг. «томара»).

- Тохтуй — кожаный чехол для лука (монг. «токтуй» и «доктуй»).

- Тюфяк — примитивная пушка, ружье (тур. «тюфек»).

- Юмшан и юшман — панцирь или кольчуга со вставными дощечками на груди и боках; имея разрез от шеи до колен, он надевался как кафтан и застегивался. Юмшан проник в Россию около времени нашествия татар (тат. «юшан» от перс. «джаушен»).

- Ятаган — восточная кривая сабля с обоюдоострыми клинками.

Восточные слова, относящиеся к военной организации в древней Руси:

- Атаман — начальник военного отряда.

- Буздыхан или буздуган — булава. У турок и татар буздыган означает воеводский жезл, у которого яблоко набито острыми гвоздями.

- Булава — жезл с шаром в верхнем конце, служил знаком гетманского достоинства.

- Бунчук — конский хвост на древке, как знак власти (паши, гетмана).

- Гайдамак — в XVII и XVIII веках украинский казак-повстанец.

- Артаул и ертоул — передовой конный отряд для разведок.

- Есаул — в старину помощник военачальника; в войске Донском — первое после атамана должностное лицо; до Октябрьской революции — обер-офицерский чин в казачьих войсках, соответствовавший капитану или ротмистру.

- Кош — казачий лагерь; стан кочевников.

- Кошевой — начальник коша, атаман у запорожцев.

- Курень — отделение военного стана у запорожцев.

- Кутас — волосяная кисть у бунчука.

- Сердюк — на Украине в старину казак пеших казачьих полков, состоявших на жалованье.

- Табор — в старину у казаков расположенное лагерем войско с обозами.

- Ура — военный клич. Марлинский объясняет это слово так: «ур, ура» — значит, «бей» по-татарски. Нет сомнения, что этот крик вошел у нас в употребление со времен владычества монголов, а не со времени Петра I, будто бы занявшего «hurre» у англичан.

Хотя в татарском языке и есть слово «ура» в значении «окружай, обступай, охватывай со всех сторон», но надо признать более вероятным словопроизводство Марлинского от татарского военного клича «ур » бей», к которому невольно в пылу сражения присоединяется выход в виде звука а.

Как курьез упоминаем здесь объяснение этого слова из европейского языка, приведенное киевским игуменом Кандидом в его сочинении «Толкование божественных имен»: «Сие слово есть еврейское, — писал он в этой оставшейся в рукописи работе, — оно происходит от глагола «ур», что значит «восставать», «бодрствовать». Это то слово, которое употребил Давид, когда, преследуемый Саулом, в пещере Энгидской, вместо того, чтобы убить своего преследователя, неосторожно заснувшего в этом месте, где Давид бодрствовал, ограничился тем, что отрезал полу его одежду, и этим великодушием победил своего врага: восстань, слава моя, восстань псалтирь и гусли. Ура хеноди, ура гановея (псал. 56). Позже, при других победах Давид уже сокращенно восклицал: ура, ура. От евреев приняли это слово и другие народы и употребляли его в подобных случаях. Наконец, это слово перешло и в Россию и доселе в известных случаях употребляется». Трудно, однако, допустить, что еврейское «ура» перешло различными путями к русским и сделалось одновременно их военным кличем и восклицанием, выражающим радость. - Шестепер, шестопер — знак достоинства и военачалия, род булавы, у которой головка сделана в виде перьев стрелы. В начале XVI столетия шестоперы употреблялись как воинское оружие (перс. шешпер).

О татарском влиянии на развитие военного искусства у русских говорит не только популяризатор исторических знаний Рихтер, но это подтверждают и крупные военные историки-специалисты. Так, генерал-лейтенант Н.С. Голицын, член военно-ученого комитета Главного Штаба и Шведской Академии военных наук, в своей «Русской военной истории» неоднократно отмечает влияние монголо-татар на военное дело русских. Это влияние он описывает такими словами: «Со времени покорения Руси монголами строй и образ действий русских войск приобрели уже почти совершенно монгольский характер. Войска сражались уже почти исключительно конными, в строю разомкнутом или рассыпанном, то наступая, то отступая, либо действуя рукопашным оружием в сомкнутом глубоком строе, стараясь победить численным превосходством сил, военными хитростями, скрытностью действий и внезапностью нападений более, нежели искусством, держась поблизости городов более, нежели в открытом поле, и чаще прежнего прибегая к усилению расположения и действий своих местностью и искусственными препятствиями».

Как у монголов было принято деление войск на десятки, сотни и тысячи с соответствующими начальниками этих отделений, так и в русской армии монгольского периода мы видим подобное же деление, возглавляемое десятками, сотниками (или сотенными головами) и тысяцкими.

Со времени Тамерлана (1337—1405) татары стали строить свои войска во время боя в следующем порядке:

- Аванпосты правого и левого крыла

- Авангард

- Левое крыло

- Правое крыло

- Резерв

Подобно этому боевому построению русские также стали делить свое войско на следующие полки:

- сторожевой или передовой

- большой (главные силы)

- полки правой и левой руки (фланговые)

- затыльный или засадный (арьергард).

В походе впереди и по сторонам армии шли сторожи — легкие конные разведывательные отряды; за ними следовал сторожевой полк, затем по порядку полки правой руки, большой, левой руки и затыльный.

Военный писатель, генерал-майор генерального штаба М.И. Иванин, посвятивший завоеваниям монголо-татар при Чингисхане и Тамерлане специальный труд, высоко ценил военное искусство татар. Он говорит: «Полчища монголо-татар не были нестройной ордой… войскам была дана правильная организация… войска эти имели такое же превосходство перед современным им ополчениями, как ныне регулярные войска перед азиатскими и африканскими толпами воинов. Это показывает, что управление Чингизидов в первое время было полезно и для подданных и что Чингизиды по образованию были выше своего века».

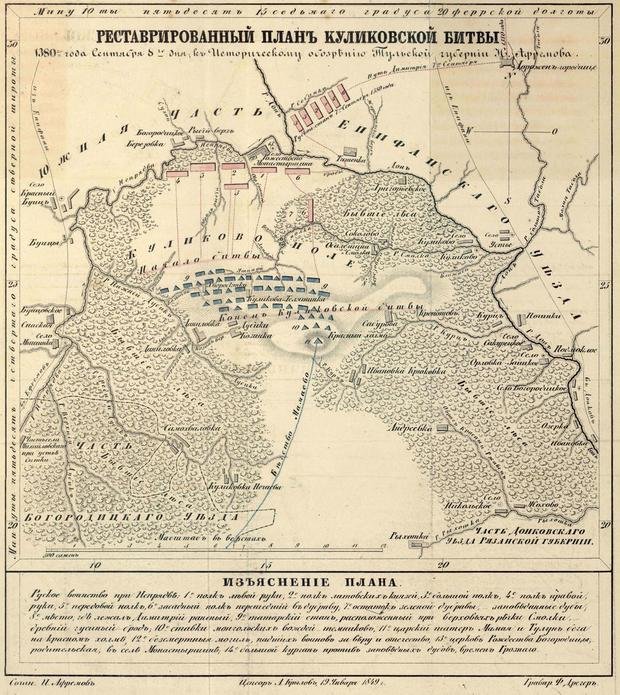

Победу Дмитрия Донского над войском Мамая на Куликовом поле, как известно, доставил резервный отряд двоюродного брата Дм. Донского князя Владимира Андреевича, который был расположен в засаде. «Мысль о резерве, — говорит Иванин, — вероятно, была заимствована Дмитрием Донским от монголо-татар».

Иванин же предполагает, что современные ему боевые построения армий, принятые в Европе и восходящие к Наполеону I, позаимствованы последним у Тамерлана.

Влияние татар на русский народ сказалось и в возникновении у нас в XV столетии казачества — свободных людей, убегавших от власти русских князей на южные окраины и занимавшихся там внеземледельческими промыслами и набегами на соседние чужие и на свои русские земли. Слово «казак» — это имя тюркского народа, населяющего современный Казахстан. Об образовании его во второй половине XV столетия сохранил нам известие восточный историк Мухаммед Хайдер Гурекан. Когда кипчаками, коренными жителями казахских степей, управлял хан Абуль-Хайр, то недовольные им султаны Гирей-хан, Джанибек-хан и другие с небольшой толпой своих приверженцев бежали в Моголистан.

«По смерти Абуль-Хайра, — рассказывает Мухаммед Хайдер, — в улусе Узбекском начались междоусобия; всякий кто только мог, уходил, ища безопасности к Гирей-хану и Джанибек-хану. Вследствие этого они значительно усилились. Так как сперва они сами, а потом и большая часть собравшихся около них людей были беглецы, ушедшие от своих и одно время считавшиеся без приюта, то их и прозвали казаками; имя это за ними так и осталось».

Остальные кипчаки, не вошедшие в массу беглецов — казаков, слились с узбеками, киргизами и ногаями. Хотя союз казакских племен сложился только во второй половине XV столетия, но имя «казак» для обозначения всех военных людей очень скоро сделалось общим для всех народов Золотой Орды, от Крыма и Кавказа до Сибири. Отсюда оно перешло и к русским.

Древнейшими казаками на Руси считаются рязанские, о которых упоминает Никоновская летопись под 1444 годом. Однако эту дату следует считать сомнительной, так как Никоновская летопись часто погрешает в цифрах и фактах, особенно в отношении древнего периода русской истории. Это отмечает и Карамзин в своих многочисленных примечаниях, которыми он снабдил свою «Историю государства Российского». Приводя в примечаниях выписки из Никоновской летописи, Карамзин то и дело сопровождает их следующими характеристиками: ложные соображения, вымыслы, догадки, выдумки, пустые слова, сказки, ошибки, глупости, нескладицы, басни и т. п. Называя Никоновскую летопись вообще «баснословным Никоновским сводом», Карамзин только в отношении более позднего времени считает сведения этой летописи «достовернейшими».

Не доверял Никоновскому списку и Татищев, который говорил, что Никон велел сделать в нем целый ряд поправок применительно к современным ему взглядам: некоторые места «в нем вычеркнуты или переменены и новым порядком вписаны». Шлецер называл Никоновский список «дурным». Более достоверные сведения о казаках в Московском государстве мы имеем только от начала XVI века.

Само слово «казак», по объяснению Сенковского, обозначает «бесприютный, скитающийся, никому не подвластный, вольный». В подкрепление этой этимологии Сенковский указывает на Бабера (Бабура), который «часто употребляет в своем джагатайском наречии слова казаклык, казакламак в этом смысле». Так же объясняет это слово и Вельяминов-Зернов: «имя казак значит: бродяга, человек вольный, удалой». Карамзин производил слово «казак» от имени древнего народа касогов, жившего между Каспийским и Черным морями в стране, которую император Константин Багрянородный называл Казахиею или Касахиею. Так как остетины называли черкесов касахами, то Карамзин отождествлял косогов Нестора с черкесами и выводил от них и русских казаков (против чего возразил Сенковский).

К мнению Карамзина небольшую поправку сделал в 1822 году академик Бутков, видевший в косогах не черкесов, как Карамзин, а абазинцев, живших тоже в бассейне Кубани. В своей обстоятельной статье об имени «козак» Бутков отметил, что это имя со временем получило значение и название целого народа, и имени особого сословия служилых людей, и звания наемного работника, преимущественно сторожа. Мнения Карамзина о происхождении казаков от косогов придерживался венгерский ориенталист Вамбери и современный казахский исследователь Тынышпаев.

В 1887 году проф. Голубовский, ссылаясь на Codex Cumanicus — словарь половецкого языка — высказал предположение, что слово «казак» могло быть заимствовано у половцев, у которых оно означало «сторож» передовой, ночной и дневной. По поводу этого утверждения проф. Миллер заметил следующее: «Г. Голубовский указывает существование в половецком языке слова «козак» со ссылкой на Codex Cumanicus, р. 118, которого мы не имеем. В словаре Радлова (Das Turkische Sprachmaterial das Codex Cumanicus), однако, слова «козак» с таким значением нет. Он транскрибирует рукописное через кожак и выставляет для этого слова значение «пение». В русской старинной письменности, по материалам Срезневского, слово «казак» (козак) впервые встречается в 1395 году, т. е. во время монгольского завоевания, со значением наемного работника.

Итак, рассмотрев все высказывания о происхождении и значении слова «казак — козак», нельзя не заметить, что здесь смешиваются и отождествляются два совершенно различных имени «козаки» и «казаки». Если первое имя происходит от косогов (возможно, что оно было известно и половцам) и обозначает наемного работника, то другое название — «казак» — обозначает исключительно воина, представителя особого сословия служилых людей. Окающее северно-великорусское наречие превратило их в козаков и отразилось на письменных памятниках, а время их появления на Руси, как сказано выше, следует отнести ко второй половине XV века, когда образовался союз казахских племен. С этого времени имя казак получило широкое распространение на территории Золотой Орды, откуда было позаимствовано и русскими. Позднейшие работы в разрешение разбираемого здесь вопроса не внесут ничего нового.

Истории образования «вольного» казачества на Дону посвятил проф. Иловайский в своей «Истории России», т. III, стр. 380 и следующие, где он говорит об их набегах на Волгу, Терек и Яик и отношении к ним Московского правительства при Иване IV.

Русские казаки-донцы, жившие ближе к тюркским народам, являлись и проводниками татарского влияния на русский народ. Ими было усвоено много татарских слов, которые потом сделались общим достоянием русского народа и даже вошли в русский язык того времени, как, например: сакма — дорога, лошадиный след на траве, ясырка, ясырь — пленница, пленник, казан — котел. Тюркизмы в языке донских казаков были обильны даже к началу XX столетия. Например:

- Арба — очень длинные дроги; употребляются для возки хлеба и сена.

- Арьян — питье из сюзьмы и воды, см. сюзьма.

- Бугай — бык-производитель.

- Гаман — кожаный мешочек для денег вроде кисета.

- Гарбуз — арбуз.

- Гардал — обыкновенная горчица.

- Дулма — кушанье, состоящее из сырого рубленого мяса, смешанного с рисом и туго завернутого в кочанный лист кислой капусты и сваренное наподобие щей.

- Ерик — неглубокий ров или овраг.

- Жарделы — абрикосы.

- Зитины — сливки, маслины.

- Кабак — тыква.

- Казан — железное ведро для воды (тат. — котел).

- Каймак — топленые сливки, состоящие из одних почти пенок.

- Кандель — лампадка.

- Карга — ворона.

- Катланы — сдобные пшеничные лепешки, сваренные в виде «рулета».

- Каюк — челн с бортами.

- Кизек — топливо, приготовленное из скотского навоза.

- Майдан — означает и здание, где бывает сход казаков, и самый сход (тур.-перс.-араб. — площадь, арена).

- Махан — слово калмыцкое, означающее мясо и жир. Употребляется для обозначения тучности, толстоты; говорят: «надо махан сбыть», т. е. надо похудеть (калмыц. «махан» — конское мясо).

- Маштак – маленький, толстенький конь (калмыцкое).

- Нардек — мед из арбузов, которые для этого очень долго варятся (тур.-перс. — род фруктового сиропа).

- Прынч — рис низкого сорта (перс. «берендж» — рис).

- Рундучек — площадка перед крыльцом (тат. «урындык» — стул, кресло.).

- Сиберек — колючая трава, растущая на хорошем черноземе, употребляемая в сухом виде на веники для подметания в доме и улиц (тат. «себерке» — метла, веник).

- Сюзьма — кушанье, приготовляемое из кислого молока через отцеживание его.

- Уре — пшенная каша с сюзьмой (тат. — суп с крупой).

- Чебак — рыба-лещ (тат. чабак — плотва, сорожка, чабак).

- Чинак — глиняная полоскательная чашка (тат. чenajak — чайная чашка фарфор.; тюрк. «чинак» — блюдо, миска; калмыцк. «чинак» — полоскательная чашка).

- Щерба, церба и шерба — уха из рыбы (тат. «шурпа» — бульон, суп.).

- Яр — большой овраг (тат. берег).

Русская казачья среда, по-видимому, осваивала и перерабатывала по-своему татарский фольклор, делая его русским достоянием, примером чему является в Древней Руси повесть о Еруслане Лазаревиче.

Продолжение следует

Справка

С.С. Аверкиев

ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Казань — 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев

Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015

© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015

© Институт российской истории РАН, 2015

© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015

© Издательство «ЯЗ», 2015