«Татар и речь их любишь вверх меры, а христиан томишь без милости!»

Из книги востоковеда-татарофила о татарском влиянии на жизнь русского народа. Часть 3

Три года назад известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) под названием «Влияние татар на жизнь русского народа», которая вышла в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем его интернировали в Россию, где он в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что почти все русские государственные институты, явления и понятия являются по происхождению татарскими — и в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она благополучно пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии. Первую и вторую части см. здесь и здесь.

I. ВВЕДЕНИЕ

5. Ознакомление русских с турецко-татарским миром

Сношения с половцами. Татарское завоевание. Распадение Золотой Орды. Служилые татары. Восточная торговля. Дипломатические отношения с Востоком. Войны с восточными народами. Роль тюркских народов в посредничестве между Россией и Азией.

В начале русской истории соседями русских славян на юге и юго-востоке были различные тюркские народы: хазары, печенеги, тюрки, половцы, камские болгары и др. Половцы, или команы, господствовали в южно-русских степях с XI до половины XIII столетия. Половцы и русские находились между собою в постоянном общении: между ними часто происходили военные столкновения, но были и мирные связи: русские князья женились на половчанках, половецкие князья принимали христианство. В этот период совместной соседской жизни русских, половцев и других тюркоязычных народов в русский язык могло войти много тюркских слов, которые мы обычно рассматриваем как татаризмы. К таковым тюркским словам домонгольского происхождения языковеды относят бисер, боярин, кощей, курган, лошадь, маяк, товар, хозяин, шатер и некоторые другие.

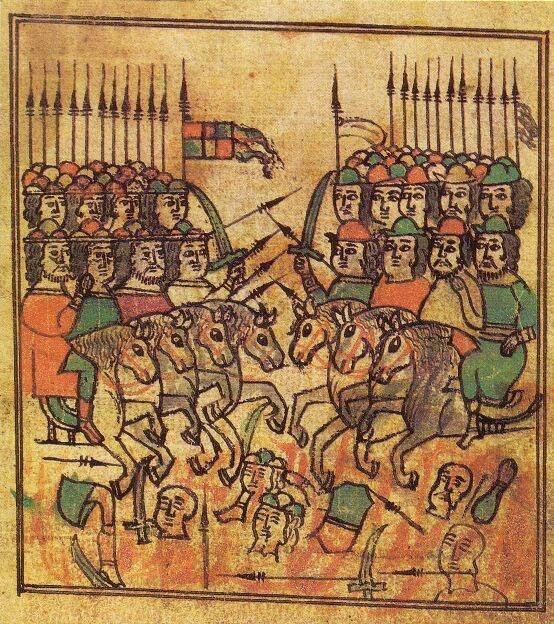

После завоевания Руси татарами знакомство и сношения русских с тюркскими народами расширились: образовалась огромная Монгольская империя, объединившая на своей территории большую часть тюркских народов того времени. Русским князьям и высшему русскому духовенству пришлось совершать частые путешествия в Орду к монгольским правителям, место пребывания которых все время менялось, благодаря кочевому образу их жизни. В Орду попало много русских пленных и лиц, мобилизованных в их отряды. Позже в отдаленных землях Монгольской империи появились и русские торговцы. Так, например, по словам Срезневского, еще в 1404 г. русских людей, продававших кожи, меха и льняные изделия, видели в Самарканде. С другой стороны, и русские княжества уже с первых лет татарского завоевания были наводнены татарами: татарскими воинскими отрядами, чиновниками, откупщиками и торговцами. Ордынские вельможи, приезжая в русские княжества, поступали к князьям на службу и пополняли ряды русских бояр.

Во второй половине XIV в. в Золотой Орде начались смуты и междоусобия, и на ее окраинах появились самостоятельные владельцы: в Болгарах — Булат-Темир (1361 г.), в Запьянье — Секиз-бей (1361 г.), на р. Мокше в Мордовской Наровчатской стране — князь Тагай. В самой Золотой Орде наступило двоевластие: временщик Мамай, зять золотоордынского хана Берди-бека (1357—1359), в конце 1362 г. от Сарайского хана отложился и захватил в свои руки всю территорию к западу от Нижней Волги вместе с Крымом. Попытки его объединить Золотую Орду были безрезультатны. Вскоре после Куликовской битвы Мамай был разбит чингизидом Тохтамышем, которому и удалось объединить на короткое время Золотую Орду.

Ослабление Орды во второй половине XIV в. способствовало усилению Москвы, а смуты и междоусобия, происходившие в Золотой Орде, побуждали золотоордынских феодалов эмигрировать в соседние с Ордой страны, в том числе и в русские княжества. Особенно этот выход усилился после распадения Золотой Орды на семь самостоятельных государств: ханства Казанское, Крымское, Сибирское, Абулхайрское или Южное, Казахское, Астраханское и Ногайский улус. С этого времени в Московское княжество татары стали приходить целыми отрядами. Великий князь Василий Васильевич Темный, потерпевший поражение от казанского хана Улу-Магомета в 1445 г., вынужден был по договору с последним разрешить въезд в свое княжество многочисленным татарским князьям с многими людьми и давать им в кормление русские города. Эта статья договора вызвала большое возмущение среди противников Василия. По приказу Шемяки он был ослеплен, причем ему ставилось в вину: «Зачем привел татар на русскую землю и города с волостями отдал им в кормление? Татар и речь их любишь вверх меры, а христиан томишь без милости; золото, серебро и всякое имение отдаешь татарам».

При Василии Темном татарам был выделен в Мещерской земле целый удел — Касимовское ханство, которое просуществовало под русским покровительством 200 лет вплоть до Петра I. Городами, которые давались в XV и XVI столетиях в удел или кормление татарским царям и царевичам, были по преимуществу Серпухов, Звенигород, Кашира, Юриев и Сурожик. Кроме этих городов, в XV веке (при Иоанне III) рядовые татары жили в разных волостях Московского княжества: в Ростунове, Шитове, Коломне, Левчине, Берендеевой слободе, Ижве.

После завоевания Казани в 1552 г. татарская аристократия Казанского ханства, оставшаяся лояльной по отношению к Московскому правительству, и татары, находившиеся во время борьбы с Казанью на стороне Москвы, образовали особое военное сословие служилых мурз и татар, которые, служа по городам, получали себе в кормление поместья в уездах этих городов. При Иоанне IV, согласно разрядных книг, упоминаются служилые мурзы и татары следующих городов: Касимовские (они же Городецкие или Мещерские), Казанские, Темниковские, Кадомские, Шацкие (они же Цненские), Муромские, Нижегородские, Свияжские, Козельские, Романовские, Новгородские, Чебоксарские, Кокшайские, Арзамасские и «служилые татары Московских городов». Несколько позже, в XVII ст., появились служилые татары Курмыжские, Алатырские и Юртовские.

Служилые татары несли преимущественно военную службу, и в войсках Иоанна IV они составляли около 20%. Татары, принимавшие христианство, пополняли ряды русской аристократии. По подсчетам Ключевского, в правлении царевны Софьи на 930 служилых фамилий, включенных в Бархатную книгу, 17% были татарского и вообще восточного происхождения.

С XV столетия, когда татары, перестав быть господами и угнетателями, стали переходить на русскую службу и селиться с разрешения князей на Руси, началось сближение русских с татарами: прежняя ненависть, которую питало русское население к татарам во время ига, отпала; русские стали перенимать восточные моды и обычаи «поганых» татар и даже родниться с ними. Этому сближению, по мнению Платонова, способствовала восточная торговля.

В восточной торговле принимали участие главным образом знатные купцы. Восточная торговля свое развитие получила еще при господстве татар на Руси. Так, например, летописи сохранили нам известие от 1366 г. о нападении новгородских ушкуйников на татарских, армянских, бессерменских (мусульманских) и других купцов в Н. Новгороде, где они попользовались «великой добычей».

Вскоре, после завоевания Казани и Астрахани, последняя сделалась главным центром восточной торговли в Московском государстве. Сюда стали съезжаться (в 1557—1558 гг.) купцы из Средней Азии (Бухары, Хивы, Самарканда и Ташкента) и Кавказа (Шевкал и Тюмень в Дагестане и Шемаха в Закавказье); затем восточные купцы получили разрешение торговать и в других городах Московского государства.

С конца XVI в. большая торговля развивается между Бухарой и Сибирью. Средоточием ее был Тобольск. Отсюда бухарские купцы через Самару приходили со своими товарами и в Москву. Насколько эта торговля была важна для сибиряков, можно судить по их Челобитью 1597 года, в котором они просили царя как милости, чтобы к ним приходили их Бухары торговые люди с товарами. Бухарцы (впоследствии осевшие в Западной Сибири среди татар) не только поддерживали и оживляли сибирскую торговлю, но и насаждали ремесла и промышленность (напр., кожевенное производство); они же служили дипломатическими агентами на границах. После 1645 г. начала развиваться торговля и с Индией: индийские купцы свободно торговали в городах Московского государства, но с 1688 г. им было позволено торговать только в Астрахани.

Однако, надо думать, что и русские торговцы в восточной торговле принимали не меньшее участие, чем азиатские. Мы только не имеем об этой стороне восточной торговли достаточно сведений, так как о торговой деятельности русских за границей до нас могли доходить только случайные известия. Наиболее раннее упоминание о торговле русских в городах Средней Азии, как сказано было выше, относится к 1404 году, когда русских людей, продававших кожи, меха и льняные изделия, видели в Самарканде. От конца XV столетия до нас дошли любопытные записки тверского купца Афанасия Никитина об его путешествии в Персию и Индию под названием «Хождение за три моря». Посетивший в 1558 г. Среднюю Азию англичанин Дженкинсон видел на ежегодной ярмарке в Бухаре русских купцов, которые продавали там сырые кожи, овчины, шерстяные изделия, деревянную посуду, уздечки, седла и т. п. Русские купцы в эти годы вели торговлю и с Персией, о чем можно судить по словам английских путешественников, видевших русских купцов в 1563 г. в Шемахе или ссылавшихся на них как на знатоков персидских рынков. Более подробные сведения о посещении русскими купцами городов Средней Азии мы имеем от первой половины XVII столетия. Так, например, хивинский посол Амин Бехадур в своей челобитной царю Михаилу Федоровичу в 1643 г. сообщал, что в Хиву ежегодно прибывают из Астрахани по 40—50 русских купцов, которые или торгуют в столице Хивы Ургенче, или проезжают через нее в Бухару и Балх, где и живут по 2 и по 3 года.

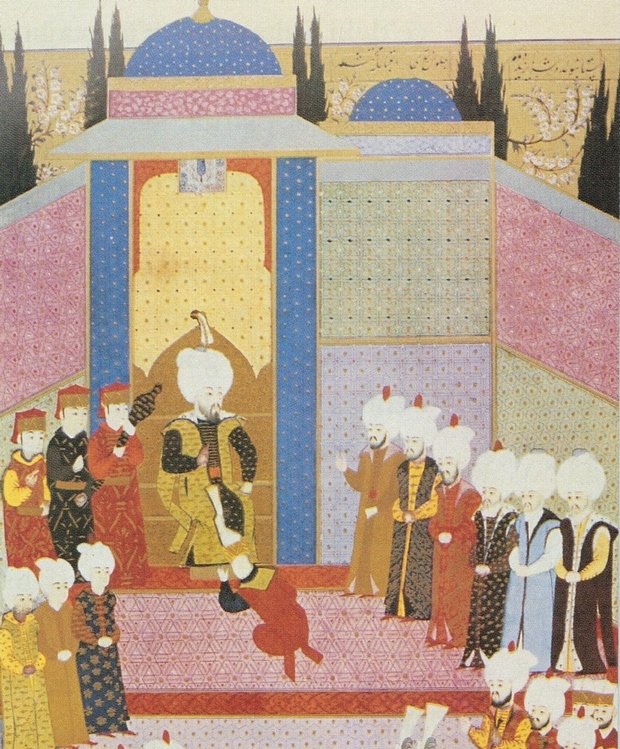

Начало дипломатических сношений Московского государства с мусульманскими странами Азии восходит к XV столетию, к княжению Иоанна III. Наиболее ранние сношения возникли с Кавказом и Персией (Ираном), а именно: в 1466 г. прибыл в Москву посол от владетеля Шемахи ширван-шаха Фаррух Есара, а в 1475 году было отправлено посольство из Москвы к персидскому шаху, туркмену Узун-Хасану Белобаранному (Аккоюнлу, — прим. ред.) (1467—1478), современнику и сопернику турецкого султана Мохаммеда II, завоевателя Константинополя (1451—1481). В 1490 г. к Иоанну III приезжал посол от владетеля Герата, тимурида Хусейна Байкары с предложением дружбы и любви. Власть султана Хусейна Байкары (1469—1506), известного мецената и покровителя литературы, распространялась в то время на всю область Хорасана (столицей которой и был Герат) с прилегающими Седжестаном (Сестаном) и Балхом, а также на прикаспийские Мазандеран и Джурджан и трансоксанский Хорезм (Хиву).

Дипломатические сношения Московского государства с Турцией установились несколько позже, чем с владетелями Ирана. В 1492 г. Иоанн III через крымского хана Менгли-Гирея послал письмо к султану Баязиту II (1481—1512) с жалобой на Азовского и Кафинского пашей, притесняющих русских купцов в Турции, и с предложением о взаимном обмене посольствами. Хотя посол турецкий, посланный Баязитом в 1493 году, был задержан в Литве и не доехал до Москвы, Иоанн решил отправить своего посла в Константинополь с признательностью за добрые намерения и в 1496 г. послал туда М.А. Плещеева, которому было поручено договориться о свободной торговле для наших купцов во владениях султана. Это был наш первый посол в Турции. Независимое и гордое поведение Плещеева, соответствующее данному ему наказу, не понравилось Баязиту, несмотря на это, он в своей ответной грамоте деликатно об этом умолчал, удовлетворил все пожелания Иоанна и обещал ему свою дружбу и любовь. Дружественные отношения с Турцией продолжались вплоть до покорения русскими Казани и Астрахани.

В княжение Василия III в Москву прибыл посол от знаменитого основателя империи Великих Моголов, султана Бабура (1525—1530) с предложением свободной торговли между Москвой и Индией.

В первую четверть XVI столетия восточные турки — узбеки — окончательно завладели областями Бухары и Самарканда по р. Заравшан, а также лежащими на правом берегу Сыр-Дарьи Ташкентом и Ферганой и к югу от Аму-Дарьи — Балхом, и образовали из этих земель особое ханство под названием Бухарское, по имени города, который они сделали своей столицей. В это же время узбеки овладели и Хорезмом и создали в нем другое ханство со столицей сначала в Ургенче (Юргенче), а затем (не ранее 1645 г.) в Хиве, по которой и само ханство стало называться Хивинским. Через 2 года после покорения Астрахани (1556 г.) к Иоанну IV явились послы из Юргенча (Хивы) и из Бухары с просьбой «дорогу гостем дати».

Здесь следует отметить, что Московское правительство в своих сношениях с Кавказом и Средней Азией нередко прибегало к услугам служилых татар. В сношениях с восточными государствами Московское правительство пользовалось татарским или турецким языками. Так, при отправлении посольства в Индию в 1676 году во главе с жителем астраханского бухарского двора Маметом и Исупом Касимовым посол был снабжен грамотой к индийскому шаху на русском языке с латинским и татарским переводом, причем рекомендовалось шаху воспользоваться для сношения с Московским государством латинским и турским (тюркским, турецким) языками, «чтобы обеим сторонам вразумительно было». При отправке в Индию купчины гостиной сотни Семена Маленького в 1695 г. ему были даны грамоты на татарском языке к ханам Хивинскому, Бухарскому и Балхскому. Семен Маленький был первым русским послом, достигшим Индии и удостоенным аудиенции у великого могола в Дели. На обратном пути в Россию он умер в Шемахе, не увидев родины.

Не менее, чем торговля, способствуют обоюдному познанию народов и войны, во время которых борющиеся стороны имеют возможность ближе познакомиться друг с другом и оказать друг на друга то или иное влияние. Россия начиная с XVI в. вела неоднократные воины с Турцией. Каждый раз при возникновении войны в России появлялась соответствующая литература, знакомящая русских с врагом. Она подробно указана в книге проф. А.Е. Крымского «История Турции» (т.1, М., 1916 г., на стр.75—82). Кроме книг, указанных на этих страницах, при Петре I был переведен с французского языка Коран, под заглавием «Ал-Коран о Магомете, или Закон турецкий» (СПб., 1716), а Дмитрий Кантемир составил на латыни обширнейшее сочинение «О вероучении и состоянии турецкой империи», которое было переведено, по приказу Петра, на русский язык под названием «Книга система мухаммеданской религии» (СПб., 1722).

Несомненно, что войны с Турцией обогатили русских новыми понятиями, а их язык — туркизмами, т.е. позаимствованиями из турецкого языка, вроде: бунчук, гайдамак, каик, киоск, паша, софа, янычар, ятаган и мн. др.

Завоевания русских на Кавказе пополнили в русском языке запас восточных слов кебабами и шашлыками, папахами и чувяками, нукерами и джигитами, чинарами и самшитами и т. п.

Приобретения русских в Средней Азии познакомили русских с арыками, бахчами, чай-хане, барханами и такырами, названиями различных сухофруктов и т. п.

Таким образом, во всех культурных позаимствованиях с Востока главными посредниками и проводниками восточных влияний были тюркоязычные народы, большая часть которых, жившая на территории царской России, официально называлась татарами. В этом именно смысле и можно говорить о татарском влиянии на русскую жизнь, о татарщине, которая, по словам иностранцев, отразилась на языке и нравах русского народа, а также и о татарских позаимствованиях в области материальной культуры. Татары были ближайшими посредниками в многоразличных связях русского народа с остальными народами Азии. Через них мы познакомились и с чисто персидскими словами и со словами, усвоенными персами из арабского языка.

6. Задача настоящего исследования

Полагая вместе с Рихтером, что и «слабые труды иногда полезны в науках, содействуя со временем и образованию чего-либо полного и лучшего», попробуем собрать все разрозненные сведения из различных источников о заимствованиях, сделанных русскими у татар или через их посредство в государственной, общественной и частной жизни, не беря на себя при этом задачи распределить их по периодам или выяснить пути, какими новые понятия и сведения проникали к русским людям. Возможно, что многие позаимствования у восточных народов были сделаны русскими и непосредственно или через других посредников, а не через татар, но, во всяком случае, татарское посредничество в этом деле должно было быть решающим.

Продолжение следует

Справка

С.С. Аверкиев

ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Казань — 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель доктор исторических наук И.В. Зайцев

Ответственный редактор кандидат исторических наук И.М. Миргалеев

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015

© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015

© Институт российской истории РАН, 2015

© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015

© Издательство «ЯЗ», 2015