Крым в записках путешественников: экзотические нравы и обычаи жителей ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев — потомков Джучидов, и становления нации

Одним из крупнейших государств — наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

1.4 Записки путешественников. Н.И. Храпунов

Особой группой источников по истории Крымского ханства являются сочинения иностранных путешественников. Эти люди, оказавшиеся на Востоке Европы в силу разных жизненных обстоятельств, впоследствии осмыслили собственный опыт в записках, изданных после возвращения на родину. Их свидетельства имеют особое значение из-за ограниченного объема актовых и иных документов, происходящих непосредственно из Крыма. Сегодня известно несколько десятков путевых записок (травелогов) XV — третьей четверти XVIII вв. [см.: Маркевич, 1894/1902; Хрестоматия, 2004, с. 55—171; Малыгин, 2018; Пилипчук, 2016а; он же, 2017]. Комплекс известных травелогов постоянно пополняется благодаря введению в научный оборот новых источников.

Путешественники оставались внешними по отошению к Крыму наблюдателями. Записки описывают образ жизни, нравы и обычаи, которые казались странными, экзотическими, противоположными тем, которые существовали на Западе. Жители Крыма представлялись Другими, то есть полной противоположностью автора и читателя, обладателями антагонистичного мировоззрения и ценностей. Образы Других позволяли лучше осознать свою культуру и ответить на волнующие вопросы бытия. Путешественники упорядочивали и описывали незнакомую реальность (феномены местной жизни, быта, общественных отношений, нравственных установок, права и пр.) через категории собственной культуры. Потому, например, крымский хан был «императором» или «князем», при всем глубинном различии данных понятий в западной и золотоордынской традиции. Специфика источников заставила историографию выработать особую исследовательскую методику [см.: Cambridge Companion, 2002, р. 261—273; Толочко, 2012, с. 50—76; Белов, 2018, с. 517—531].

В культуре Запада записки путешественников играли особую роль. В XVI в. в Италии, Германии и Англии были опубликованы сборники травелогов, которые сделали путешествие чем-то большим, чем узкоспециализированный отчет для ограниченного круга лиц [Rubies, 2007, рt. II, р. 173—175]. Ведение путевых записок и их последующая публикация стали восприниматься как то, чего следовало ожидать от моряков и торговцев, дипломатов и исследователей, а также тех, кто оказался в дальних странах по прихоти судьбы или ради собственного удовольствия. Жанр постепенно эволюционировал — в нем нашлось место творчеству людей разных профессий, интеллектуальных способностей, уровня образования и интересов, использовавших различные литературные приемы и формы [Cambridge Companion, 2002, р. 21—31]. Путешествие было осмыслено как важнейший способ формирования личности, а рассказ о нем — как источник сведений об экзотических краях. О правилах ведения путевых записок писали многочисленные наставления для тех, кто решил отправиться в дальние страны [Rubies, 2007, рt. III, р. 167—171]. Знаменитый философ Френсис Бэкон сформулировал идею путешествия как паломничества в поисках знания [Бэкон, 1962, с. 70—71].

Литературное качество травелогов зачастую сложно назвать высоким, зато они развлекали читателя, одновременно рассказывая ему о незнакомом мире, чем и объяснялась их популярность [Eisner, 1993, р. 19—20, 68]. Созданные путешественниками описания и образы оказывали непосредственное воздействие на деятельность их современников и потомков — политиков, предпринимателей, ученых. На информативность травелогов влияли жизненный опыт автора, его интеллектуальный уровень, интересы и поставленные перед собой задачи. Путешественники редко говорили на языке местных жителей, которые, в свою очередь, не знали европейских языков, что пагубно сказывалось на взаимопонимании.

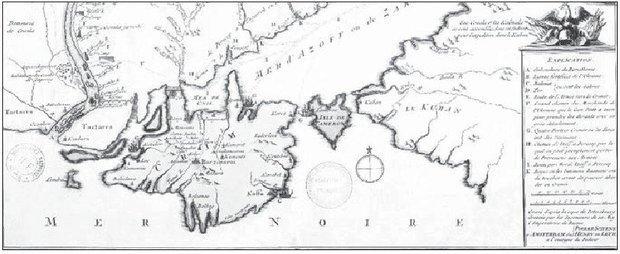

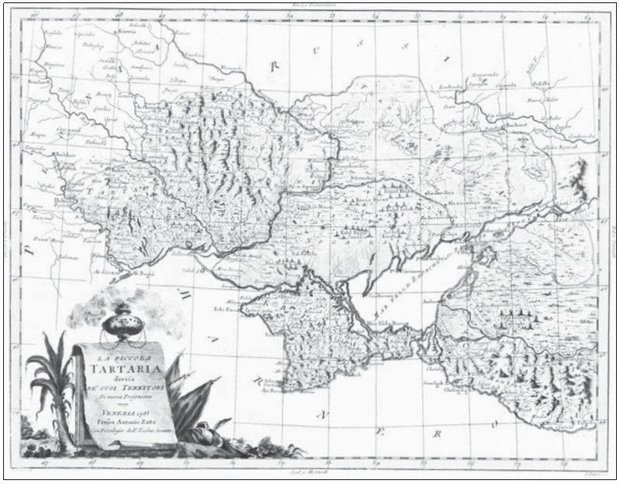

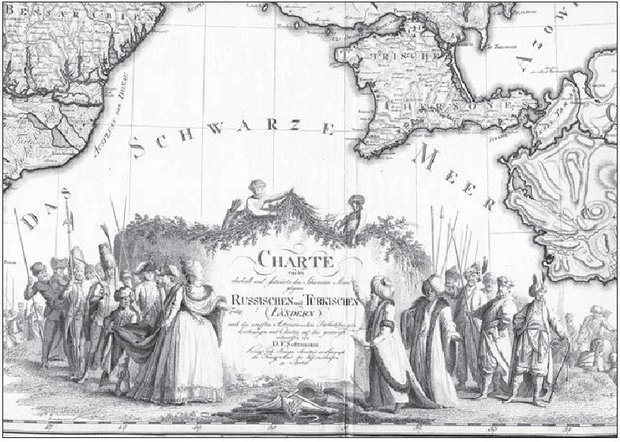

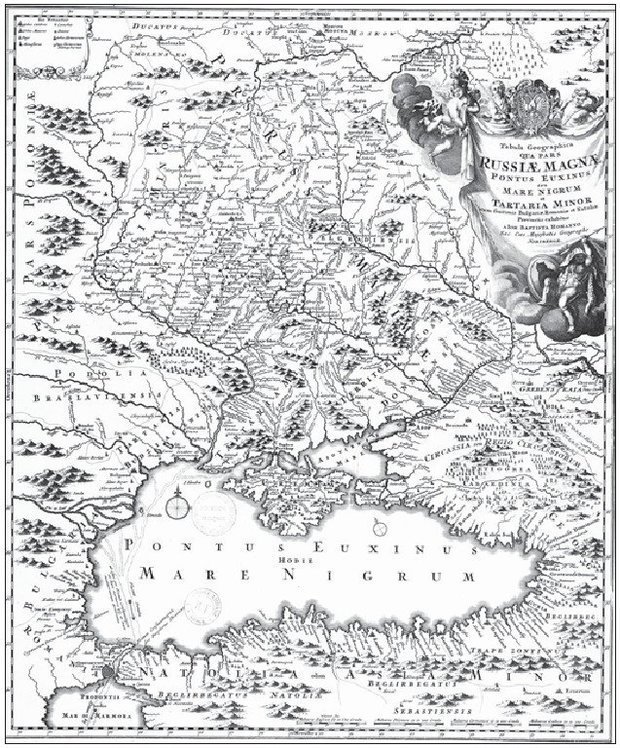

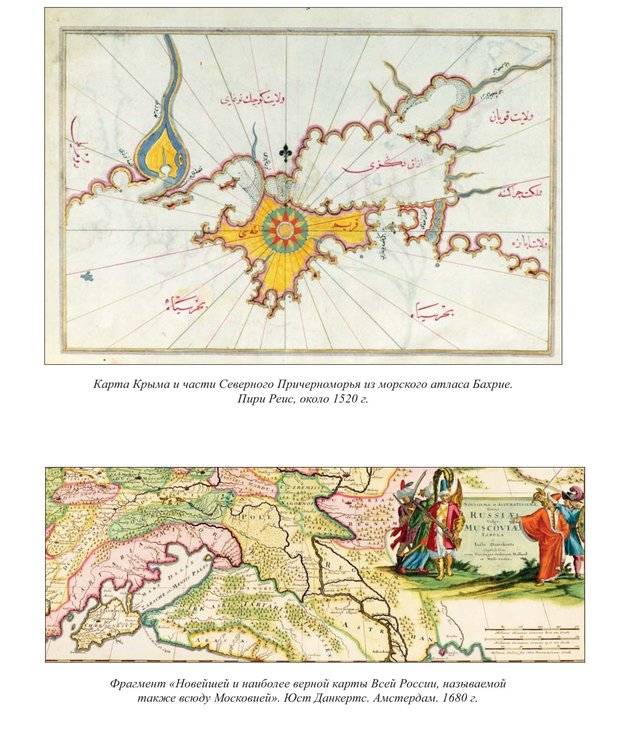

Авторы понимали, что потенциальным читателям интересны яркие, будоражащие воображение факты и наблюдения, рассказ о приключениях и разнообразной экзотике. Они выпячивали необычные черты чужого, уделяя меньше внимания или даже игнорируя те аспекты, которые казались близкими европейской «норме». При подготовке травелогов воспоминания и дорожные записи дополняли разнообразными рисунками и картами.

Важная особенность жанра литературы путешествий — сильная зависимость от традиции [Толочко, 2012, с. 66—68]. Нормальным считался пересказ отрывков из трудов предшественников, зачастую без ссылок на них. Нередко путешественники искали в чужих краях подтверждения мнению, которое сложилось у них заранее. Травелоги через повторение одних и тех же фактов, оценок и интерпретаций утверждали в сознании читателей определенные представления о дальних странах.

В эпоху зарождения современной науки и ограниченных возможностей прессы именно путешественники создавали образ Крыма в коллективном воображении Запада. Эти образы влияли на размышления читателей путевых записок интеллектуалов, предпринимателей, государтвенных деятелей, которые использовали их при разработке различных, нередко не реализуемых на практике, экономических и военных проектов. В итоге записки путешественников демонстрируют прихотливую мозаику из результатов осмысления личного эмпирического опыта, заимствований из чужих трудов и выводов, сделанных под влиянием сложившихся в европейской культуре стереотипов восприятия Других. Практически все путешественники смотрели на жителей Крыма с позиций превосходства собственной культуры и религии.

Позиция «наблюдателя извне» позволяла увидеть то, что скрыто от «внутренних» документов ханства, но и делала травелоги зависимыми от изначально заданного угла зрения, личного опыта и социального положения автора. Путевые записки всегда субъективны, но невозможно определить степень этой субъективности. Травелог рассказывает не только о наблюдаемых автором феноменах, но и о самом путешественнике, особенностях его ментальности, стереотипах мышления, культурном багаже. Неверен традиционный «наивно-позитивистский» подход, когда из этих источников некритично выбираются отдельные фрагменты, например, этнографические описания, рассуждения о военном деле, государственном устройстве и пр., приравнивая факт источника к факту действительности [Куриянов, 2004, с. 22—24].

Тем не менее травелоги сообщают массу разнообразной информации. Прежде всего путешественников интересовало военное дело крымских татар, принципы организации походов и тактика в бою, индивидуальное вооружение и причины неприхотливости воинов и их коней. Они собрали сведения о государственном устройстве и социальной структуре ханства, его налоговой системе и доходах, торговле и городах. Путешественники описали особенности архитектуры, диеты, одежды, занятий населения, религию и суеверия, брачно-семейные отношения и другие грани повседневной жизни и быта.

В рамках небольшого раздела невозможно охарактеризовать абсолютно все записки западных и русских путешественников о Крымском ханстве. На нескольких примерах будут продемонстрироваы жанровое и содержательное разнообразие травелогов, зависимость текстов от личности автора и обстоятельств его жизни, своеобразие способов получения, осмысления и презентации информации путешественниками. В биографиях отдельных путешественников и обстоятельствах появления их трудов до сих пор сохраняется много неясного. Требуют дополнительного изучения вопросы взаимовлияния и взаимосвязи разных текстов.

Особое значение имеют записки, авторы которых находились в Крыму продолжительное время. Среди них были дипломаты — представитель Великого княжества Литовского, скрывшийся под псевдонимом Михалон Литвин (1543), и Мартин Броневский из Польши (1578). Истинной целью Михалона Литвина было осуждение упадка нравов и пороков государственного устройства в собственной стране. Он несколько идеализировал Крымское ханство, нередко используя его как пример для соотечественников. Отсюда регулярные ссылки на то, что татары живут по ветхозаветным нормам [Литвин, 1994, с. 62—106]. Мартин Броневский рассуждал более традиционно. Крымских татар он считал вечным противником поляков, их полной противоположностью, причем наблюдательность позволила ему собрать много разнообразной информации, касающейся не только военного дела, но и мирной жизни ханства [Броневский, 1867, с. 333—366].

Примером личного опыта другого рода являются записки Джона Смита, английского наемника, сражавшегося с войском Гази Герая II в Трансильвании, попавшего в плен и проведшего несколько месяцев в рабстве в Восточном Приазовье (1603). Через несколько десятков лет он опубликовал мемуары, рассказавшие о его необыкновенной, полной приключений жизни, где подчеркивал свою стойкость к ударам судьбы, ум и бесстрашие. Там, где речь шла о личном опыте Смита, можно найти ряд интересных бытовых реалий, но для описания лично не знакомых ему обстоятельств путешественник широко использовал труды предшественников, в том числе «перенося» на земли ханства реалии Ближнего Востока и Поволжья [Smith, 1986, p. 182—203].

В 1624 г. в Каффу (Кефе) прибыла католическая миссия, среди участников которой были монахи-итальянцы Джованни да Лукка и Эмидио Портелли д'Асколи. Впоследствии они отправились на Кавказ [Ciampi, 1839, p. 62—71]. После возвращения домой монахи создали мемуары, предназначавшиеся, очевидно, для собратьев-доминиканцев. Они имеют много общего между собой и рассказывают главным образом о светских аспектах жизни ханства [Описание, 1879, с. 474—488; Описание, 1902, с. 96—134].

Особая группа травелогов описывает крымскую торговлю, в которой важную роль играла независимая от хана Каффа. Француз Жан Шарден, купец и ювелир, рассказал о посещении Каффы на пути в Персию (1672). Много внимания он уделил товарам, поступавшим оттуда на средиземноморские рынки, а также ограничениям на торговлю, которые ввели османы [Шарден, 1902, с. 9—19]. Через сто лет немецкий купец Николай-Эрнест Клееман издал описание поездки по торговым делам из Вены через Крым в Константинополь (1769). Это пример путевого дневника, автор которого концентрируется на собственных приключениях и переживаниях, а аналитические сведения о Крымском ханстве вынесены в заключение [Kleeman, 1773]. Эту книгу, переведенную на французский и русский языки, широко цитировали следующие поколения путешественников.

Особая группа травелогов написана авторами, которые никогда не были в Крыму и собирали сведения в странах, сталкивавшихся с татарами во время войн и набегов. Среди самых известных — труд француза Гийома Левассера де Боплана, воевавшего с казаками в составе польской армии в Поднепровье и в качестве инженера строившего там крепости (1630—1647). Этот травелог построен по аналитическому принципу и весьма информативен, хотя особое внимание, разумеется, уделено татарским набегам [Боплан, 2004, с. 205—255]. Австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн, дважды побывавший в Москве (1516—1517 и 1525—1526), собирал сведения о Крыме в книгах и общаясь с русскими информантами. Крымские татары интересовали его как грозные соперники России, причем путешественник рассматривал весь татарский мир от Крыма до Сибири как некое единство [Герберштейн, 2008, с. 389—455]. Эти труды оказали важнейшее влияние на формирование представлений о Востоке Европы в западной общественной мысли.

Менее известен современникам был труд английского консула в Смирне (Измире) Поля Райкота (1667—1678), изложившего в трактате о государственном устройстве Османской империи сведения о крымских и ногайских татарах. Путешественника особенно занимал вопрос о политических взаимоотношениях Крыма с османами, которые он определил как «подданство или по крайней мере конфедерацию». Очевидно, он во многом полагался на данные, полученные у турецких информаторов [Ryсault, 1670, р. 57—60].

Голландец Николас Витсен, купец, картограф, государственный деятель, побывавший в России (1664—1665) и впоследствии переписывавшийся с Петром I, собирал материалы о восточном и южном пограничье царства, ставшие основой для его книги (1692/1705). Сочинение Витсена — пример того, как деятели начала Нового времени использовали труды предшественников, нередко не указывая их имена. Так, его подробный рассказ о Крыме основан на записках Джованни да Лукка, Гийома де Боплана, Джильса Флетчера, Сигизмунда фон Герберштейна и других авторов, в том числе неизвестного по имени немца, бывшего в татарском плену. Заслуживает внимания краткий словарь языка крымских татар [Витсен, 2010, с. 705 слл.].

В XVIII в. контакты между Крымом и Западом стали более тесными, а травелоги — разнообразными по жанру и содержанию. Британский подданный Обри де ля Мотре много лет провел в путешествиях. Считается, что в Крым (1711) он прибыл, выполняя конфиденциальное поручение шведского короля Карла XII, который после поражения под Полтавой укрылся в Бендерах, на территории Османской империи. Сочинение де ля Мотре — пример благожелательного, хотя и несколько ироничного, отношения к крымским татарам [Motraye, 1723, p. 22—39]. Существует несколько прижизненных изданий на английском и французском языках, в которые автор вносил исправления, иногда существенные. Примером может быть разная информация о происхождении инженера, разработавшего план османской крепости Ени-Кале на Керченском полуострове [Храпунов, 2017, с. 414, прим. 2]. Показательно, что Вольтер использовал этот травелог, когда писал знаменитую «Историю Карла XII, короля Швеции».

Итальянец Франческо Альгаротти собирал сведения о Крымском ханстве, когда приехал в Петербург (1739), где общался с русскими придворными и армейскими офицерами. Его травелог написан в характерном для эпохи Просвещения псевдоэпистолярном жанре, то есть в виде писем, никогда не отправленных, но представлявших собой рубрики сочинения, призванные придать ему большую достоверность. Рассказ о Крыме поставлен в контекст русско-турецкой войны 1735—1739 гг. Итальянец представил полуостров как пограничье между «цивилизацией» и «варварством», ключевым пунктом в противостоянии между христианской Европой и исламской Османской империей. Альгаротти считал победу над Крымом и последующее изгнание турок из Европы исторической миссией России [Альгаротти, 2006, с. 94—123]. Его сочинение выдержало более 50 изданий на разных языках.

В XVIII в. Крым попал в зону политических и торговых интересов Франции, которая договорилась о назначении в ханство своих консулов. Среди них были авторы популярных книг Шарль де Пейссонель (1753—1757) и барон Франсуа де Тотт (1767—1769). Труды де Пейссоннеля отличает аналитическая направленность. В одном из трактатов он подробно описал торговлю в Причерноморье, в том числе и крымскую, как продуктами собственного производства, так и посредническую. Отдельно рассмотрены государственное устройство, социальная структура, правосудие, финансы, военное дело и другие аспекты жизни Крымского ханства [Peyssonnel, 1787а; он же, 1787б]. Де Тотт же рассказал прежде всего о своих приключениях, потому его книга очень похожа на авантюрный роман. Реалистические детали скрыты за многочисленными преувеличениями и вымыслами [Tott, 1785, p. 40—204]. Легкий стиль мемуаров отличается от делового тона докладных записок, которые де Тотт отправлял во Францию [Tott, 2014]. Кажется, мемуары должны были не только развлечь публику, но и скрыть ряд обстоятельств миссии француза. Де Пейссонель даже опубликовал брошюру, в которой подверг сочинение своего коллеги уничижительной критике [Peyssonnel, 1785]. Барон был вынужден оправдываться и к очередному изданию своих записок приложил документ, составленный его секретарем-переводчиком Пьером Руффеном, с ответом на критику [Ruffin, 1785].

Хотя записки британского авантюриста Уильяма Итона изданы после присоединения Крыма к России, автор воспользовался материалами, которые собрал во время путешествий по Крыму по торговым делам в 1770-х гг. Англичанин пытался «переводить» структуру ханства на понятный читателям язык, используя слово «нация» для всего мусульманского (полноправного) населения, а сословия определяя через французское «etat» или английское «state». Первым после хана сословием были беи четырех семей, аналогией которым казались европейские принцы или пэры. Второе сословие — мурзы, Итон считал их аналогом английских сквайров (джентри) — нетитульного дворянства. Третьим сословием были все свободные земле(вла)дельцы мусульманского исповедания. Итон положительно оценил полощение Крыма Российской империей, благодаря которому «татарские орды» перестали быть угрозой для Восточной и Центральной Европы, и считал необходимым заключение англо-русского союза в ущерб Османской империи, поскольку это способствовало бы развитию международной торговли [Eton, 1798, p. 304—334].

В русской культуре травелог традиционно играл меньшую роль, чем в культуре Запада, а потому записок путешественников по Крыму известно немного. Любопытен мемуар священника Иакова, участника посольства 1634—1635 гг., где особое внимание уделено православному населению и христианским памятникам [Иаков, 1848].

Андрей Лызлов участвовал в нескольких войнах России с Османской империей и Крымским ханством последней четверти XVII в. Вероятно, личный опыт пригодился при составлении пространной справки о крымских татарах и их конфликтах с Москвой, вошедшей в состав написанной им «Скифской истории». Лызлов использовал также польские хроники и разнообразные документы из русских архивов [Лызлов, 1990, с. 115—156]. Другой военный, немец на русской службе Кристоф-Герман фон Манштейн, участник русско-турецкой войны 1735—1739 гг., в мемуарах подробно рассказал о ее перипетиях. Ему принадлежит также описание захваченного русской армией Бахчисарая [Манштейн, 1998, с. 44—46, 61—114, 133—134, 280—283].

Василий Зуев посетил Крым незадолго до присоединения к России по заданию Академии наук (1782). Особенности его труда — внимание к правлению и реформам последнего хана Шагин Герая, направленным на «европеизацию» государства. Зуев подробно описал физическую географию Крымского полуострова. Его сочинение заложило традицию приписывать Крыму огромный экономический потенциал, который якобы не использовался в ханское время из-за «лености» и «отсталости» татар [Зуев, 1790]. Впоследствии подобные суждения стали «общим местом» и сыграли негативную роль при создании российских проектов развития региона.

Записки Зуева послужили материалом для одного из «вымышленных травелогов». Этот жанр возник уже в эпоху Просвещения и представлял рассказ о несовершенном путешествии. Например, капеллан английской колонии в Петербурге Уильям Тук опубликовал рассказ о поездке из российской столицы на юг (1785), в котором привел подробные известия о Крыме, якобы предоставленные неким соотечественником, «капитаном П.». В реальности он переработал сочинение Зуева [Tooke, 1786, р. 643—648, 846—851].

Таким образом, описания Крымского ханства и крымских татар, составленные европейскими путешественниками, написаны в разных жанрах и демонстрируют разнообразие информации, а также способов ее сбора, осмысления и изложения. Описывая крымских татар как Других, на них могли переносить собственные фобии и стереотипы, заблуждения и проблемы. Однако использование современных методик, разработанных историками, филологами и психологами, позволяет эффективно использовать информационный потенциал данной группы источников для исторических и этнографических реконструкций. Записки путешественников показывают, как в культуре европейского Запада возникали и развивались представления о далекой тогда восочной стране.